Журнал «Агроинвестор»

В России к 2030 году планируется увеличить площадь орошаемых земель на 25% от текущего показателя. Участники рынка и эксперты подтверждают, что выращивание агрокультур на поливе действительно улучшает урожайность и позволяет снизить влияние погодных рисков на валовой сбор. Однако распространение технологии сдерживают высокие затраты, некоторые из опрошенных сельхозпроизводителей отмечают, что такие расходы им без господдержки не потянуть. Другие рекомендуют прежде, чем расширять площади под орошением, решить существующие проблемы — например, минимизировать сбои в работе гидросистем водоемов, предусмотренных для полива, которые ведут к серьезным убыткам

О планах по расширению площади орошаемых земель для интенсификации сельхозпроизводства говорилось на круглом столе «Комплексная мелиорация и эффективное сельское хозяйство» в рамках Всероссийского дня поля. Через пять лет значительно нарастить площади под поливом планируется в первую очередь в южных регионах: в Краснодарском крае — на 38%, в Калмыкии — на 26%, в Ростовской области — на 22%, в Волгоградской — на 19%, в Астраханской — на 18%, в Адыгее — на 2%. Расширение технологий орошения поспособствует росту урожайности плодово-ягодных культур до 400%, а картофеля и овощей — более чем в три раза, считают в Минсельхозе.

По данным Департамента мелиорации агроведомства, площадь мелиорированных сельскохозяйственных угодий в России по состоянию на 2023 год составила 9,38 млн га —4,67 млн га орошаемых и 4,71 млн га осушенных. Из них в сельскохозяйственном производстве использовалось 6,96 млн га в целом (74,2% к наличию), включая 3,96 млн га орошаемых и 3 млн га осушенных.

Что выращивается на поливе

Согласно информации Масложирового союза России, треть участков на поливе —1,6 млн га — расположена в Южном федеральном округе, 1 млн га орошается на Северном Кавказе, 0,9 млн га — в ПФО, 0,5 млн га — в Центре. А на Урал, Сибирь и Дальний Восток приходится суммарно 0,8 млн га.

До 60% всего объема производимых в стране овощей открытого грунта — томатов, огурцов, лука, моркови, капусты, картофеля — выращивается на орошении, знает управляющий компанией «ИрТек» (занимается поставкой оборудования для полива) Олег Жоров. Кроме того, полив используется при производстве кормовых культур (люцерны, кукурузы на силос), зерновых (пшеницы и ячменя в засушливых регионах), риса. В Волгоградской и Астраханской областях с помощью данной технологии возделывают также бахчевые — арбузы и дыни, в Крыму и на Юге — фрукты и виноград. «Орошение необходимо для повышения плодородия почвы и создания благоприятных условий для роста и развития растений, — поясняет руководитель. — При реализации проектов по поливу сельхозпроизводители ожидают получения высоких сборов при отличном качестве продукции и низкой себестоимости».

Орошаемые земли традиционно используются преимущественно для высокомаржинальных и влаголюбивых культур, тогда как зерновые и масличные в основном выращиваются без орошения, рассказывает Жоров. Так, по информации Минсельхоза и Росстата, в 2024 году на поливе выращивалось 1,6-1,8 млн га овощей (35-40% общей орошаемой площади). «Это около 50% товарного объема продукции открытого грунта», — уточняет он. Люцерна и кукуруза на силос в совокупности занимают под орошением 1,1-1,3 млн га (25-30%), картофель — 0,4-0,5 млн га (8-12% площади полива в целом и около 20% общего урожая этой культуры).

Также дополнительно орошаются посевы сахарной свеклы, правда, всего порядка 200-300 тыс. га, информирует Жоров. В основном агрокультуру поливают в зонах с сухим климатом, например на юге Воронежской области. Хотя сладкий корень очень отзывчив к поливу, добавляет он.

Технология возделывания сахарной свеклы на орошении сильно отличается от обычного полива, утверждает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. И по его информации, масштабно развивает ее только одна компания — «Продимекс» в своих воронежских хозяйствах. «Возможно, есть и другие крупные проекты, в рамках каких-то локальных экспериментов», — не исключает он. В то же время орошение действительно повышает урожайность данной агрокультуры, что подтверждено большим накопленным мировым опытом. В частности, в Туркмении общее производство сахарной свеклы невелико, но там на поливе собирают два урожая в год, а в той же Калифорнии сахарные заводы выращивают корнеплод исключительно таким способом, известно эксперту.

Орошаемые площади под масличными — подсолнечником и соей — не превышают 0,2 млн га, хотя этим позициям полив зачастую необходим. «Бытует мнение, что ставить орошение на подсолнечнике и сое нерентабельно, но это не так, — уверен Жоров. — Те, кто выращивает эти культуры на орошении, в восторге от того, насколько увеличиваются урожаи и качество продукта».

Пшеница и ячмень на орошении — редкость, менее 5% их общих посевов выращивается с применением данной технологии, говорит руководитель. И преимущественно полив зерновых используется в засушливых регионах — таких, как Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край. В числе причин непопулярности орошения на зерне Жоров называет экономику — из-за низкой маржинальности пшеницы и ячмень затраты на технологию окупятся не раньше чем через пять-семь лет. Для сравнения, капитальные затраты на орошение хлопчатника, риса, кукурузы, люцерны, сахарной свеклы и других культур окупаются уже за два-пять лет. Кроме того, 70% пашни России находится в зоне достаточного увлажнения — Нечерноземье и Сибири, поэтому там полив зерновых априори не нужен.

Не только орошение

Мелиоративные мероприятия — это не только орошение, но и осушение земель. Для сельхозпредприятий Дальнего Востока именно осушение полей является более актуальным мероприятием. По подсчетам гендиректора «Амурагрокомплекса» из Амурской области Александра Сарапкина, мелиорация обошлась компании примерно в 200 тыс. руб./га, в то время как за счет федеральной субсидии покрывалось только 60 тыс. руб./га. «Из-за дороговизны всех строительных работ мелиорацией заниматься на Дальнем Востоке очень сложно — сейчас я сдаю свою мелиоративную систему, которая была организована на площади 2 тыс. га, дальше будем заниматься только водоотведением в рамках существующих каналов, — делится руководитель. — Новые проекты реализовывать экономически невыгодно: затраты на гектар, даже с учетом поддержки, в два-три раза выше, чем средняя стоимость этого гектара в Амурской области».

При этом водоотведение в ДФО необходимо, и нужно искать пути работы в данном направлении. В макрорегионе большое количество осадков, месячная норма может выпасть за неделю, а структура почвы очень сложная: плодородный слой небольшой, 15-20 см, а бывает и меньше, а под ним — глина, рассказывает Сарапкин. «В итоге на полях образуются озерца — у нас их называют лиманы, и из-за них выпадает до 5% посевных площадей», — отмечает он. В рамках существующего законодательства в регионе занимаются восстановлением водоотводных каналов, но без средств федеральной поддержки бизнес все-таки не может организовывать мелиоративные системы. Поэтому увеличение финансовой помощи на мелиоративные мероприятия было бы очень актуально, считает руководитель.

Хабаровский край — еще один регион, для которого более актуальна проблем переувлажнения, нежели полива, влаги в регионе предостаточно, говорит гендиректор местной компании «Вектор» Сергей Гоманюк. Он добавляет, что многие сельскохозяйственные земли в крае были мелиорированы: изначально вместо них была марь (заболоченное пространство, поросшее кустарниками и деревьями), теперь же их осушили, отвели воду и сейчас используют как пашню.

Мелиоративные мероприятия в регионе проводятся и сейчас, в основном на тех землях, которыми долгое время никто не пользовался как пашней, — их приходится осушать заново. По информации руководителя, расходы на мелиорацию в регионе субсидируют. «Те земли, которые уже в рабочем состоянии, не нуждаются в дополнительном осушении, но забрасывать их нельзя, — предупреждает Гоманюк. — Если три года пашней не заниматься, происходит закочкаривание почвы — на ней вырастает специфический травостой из дернистых растений, который способствует развитию водной эрозии».

При этом мелиоративные мероприятия без господдержки проводить невыгодно, вторит руководитель Сарапкину. Особенно с учетом того, что действующие системы водоотведения необходимо планово обслуживать, и эта нагрузка ложится на тех, кто работает на этой земле. Возможно, с поддержкой обслуживание было бы более эффективным — пока же компании делают для этого то, что могут в рамках своих бюджетов, заключает он.

Орошать выгодно

Опрошенные «Агроинвестором» аграрии стараются постепенно наращивать орошаемые площади. В структуре посевов ГК «Продимекс» поля под поливом в 2025 году занимают более 8 тыс. га, они расположены в Воронежской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях, делится генеральный директор холдинга Виктор Алексахин. В Воронежской области треть орошаемых полей занята сахарной свеклой, еще треть — соей, на остальных площадях произрастают озимая пшеница и яровой ячмень. «В Ставрополье орошаем три культуры — сахарную свеклу, сою и кукурузу — и периодически вводим в севооборот зерновые для профилактики и усиления борьбы с сорной растительностью, — рассказывает руководитель. — А на Кубани на поливе выращиваются овощи и семена».

По опыту специалистов «Продимекс», увеличение урожайности на орошении для сои и сахарной свеклы может составлять от 50 до 100%. Все зависит в первую очередь от сложившихся в год возделывания агрокультуры погодных условий и соблюдения регламента выращивания конкретных позиций. Также немаловажным фактором, влияющим на прибавку урожайности, является выбор наиболее отзывчивых к орошению сортов и гибридов, подчеркивает Алексахин.

В ГК «Малино» (Московская и Тульская области) стараются максимально использовать ресурсы для того, чтобы увеличивать площади под поливом. «Все культуры, которые мы выращиваем, сейчас нуждаются в орошении, и в рамках севооборотов мы стараемся, меняя культуры на каждом поле, сохранять возможности по их орошению на тех полях, где оно предусмотрено», — рассказывает заместитель гендиректора группы Татьяна Губина.

В первую очередь на поливе в холдинге находятся картофель и овощи, но в рамках севооборота в некоторые сезоны на полях, где предусмотрена данная технология, оказываются также зерновые и масличные. «Хотя лето в этом году нетрадиционно влажное, мы все равно поливаем, так как не везде осадков достаточно, — обращает внимание руководитель. — Если будет сухо в период уборки, тоже будем поливать. Продукция у нас деликатная, и нужно, чтобы она меньше страдала от механических воздействий». При этом для картофеля, который выращивается на переработку в рамках контрактов с заводами, орошение обязательно, добавляет она. В таких соглашениях от наличия полива зависит цена контракта.

В компании «Тамбовские фермы» орошаются 1,5 тыс. га — это около 10% общей площади пашни. «Полив приносит нам довольно серьезные дивиденды, особенно в критические с точки зрения климата годы, — говорит гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков. — К тому же мы занимаемся выращиванием картофеля на переработку, а одно из условий наших покупателей — полив». Также под орошением у предприятия находятся соя и пивоваренный ячмень. По словам руководителя, технология обеспечивает прибавку к урожайности картофеля в 100-150 ц/га. Ячмень без полива в Тамбовской области дает около 40 ц/га, а с ним — 55 ц/га, а на сое показатели составляют 20 и 30 ц/га соответственно.

Факторы успеха

Очевидно, что площади под орошением необходимо увеличивать, комментирует независимый эксперт агрорынка Александр Корбут: на поливе есть гарантия более стабильных и больших урожаев, при этом растениеводы становятся менее зависимы от климатических неприятностей. Во многих регионах России в силу местами значительных рисков засух использование орошения может дать очень хороший эффект, подтверждает Иванов.

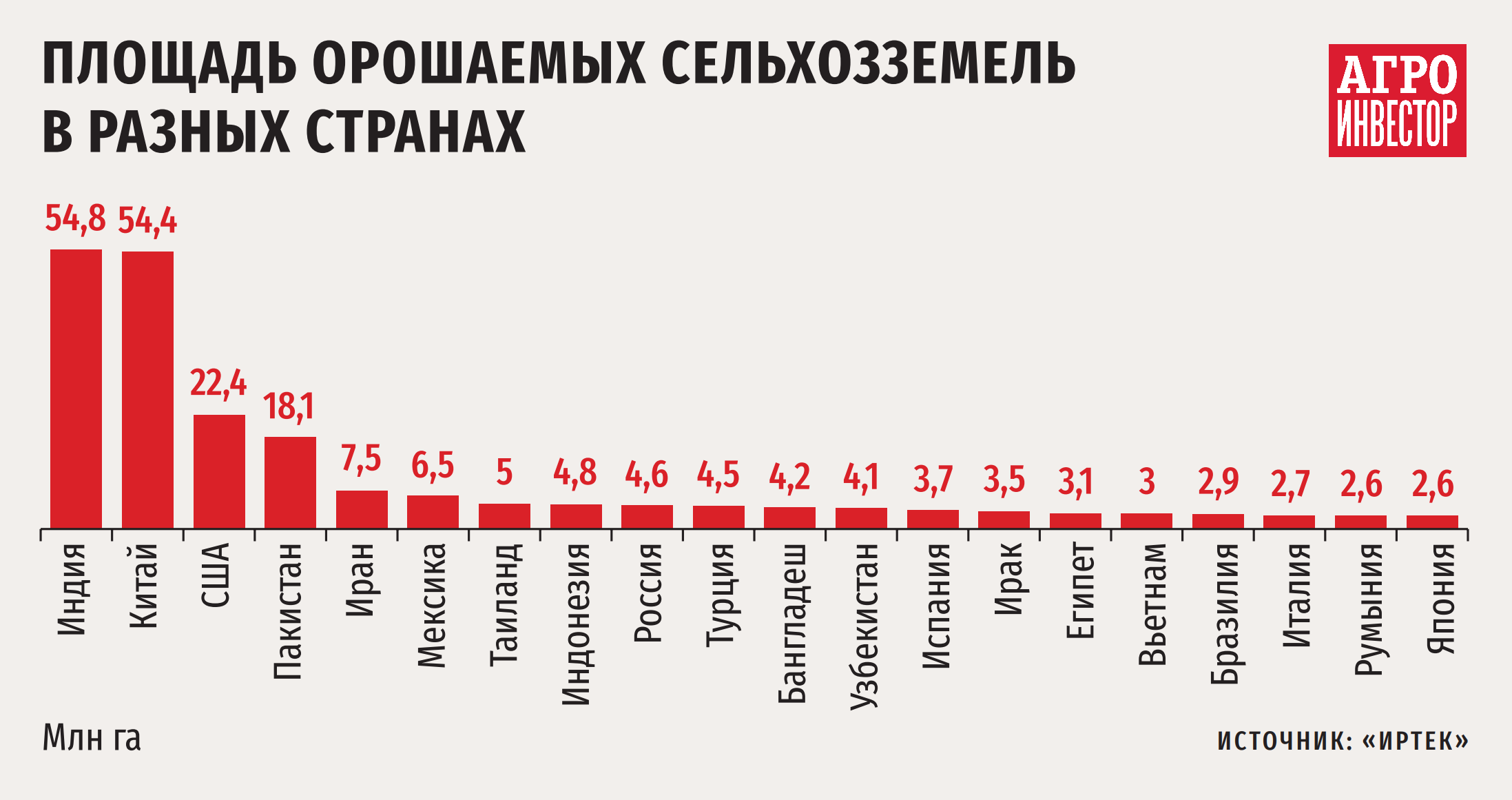

Увеличение площади орошаемых земель примерно на 25% от уже имеющихся на 4,7 млн га — это еще порядка 1,2 млн га, что может значительно повысить общий сбор агрокультур, продолжает Жоров. «Полив в среднем увеличивает урожайность в два-четыре раза по сравнению с выращиванием без орошения, — рассказывает он. — Так, сбор с гектара пшеницы может вырасти на 150-200%, кукурузы и люцерны — на 200-300%, томатов — на 300-400%». Это доказывает и опыт других стран: например, Израиль за счет активного освоения оросительных технологий и рециклинга воды прибавил 300% к валовой урожайности, а в штате Калифорния полив 3,8 млн га дает 50% всей сельхозпродукции страны.

Однако за последние 30 лет никаких массовых и прорывных проектов по орошению в России не было, хотя отдельные инвесторы все же организовывают полив на относительно небольших площадях, отмечает Иванов. В их числе предприятия Озерского района Подмосковья. «У них сделан круговой полив кукурузы и борщевых овощей, который включается, когда летом приходит жара, — делится наблюдениями эксперт. — На таких полях сразу виден эффект орошения: участки, до которых вода не доходит, не вызревают. На основной же части поля, которая активно увлажняется, растения выглядят отлично».

Жоров предупреждает, что даже при расширении площадей под орошением урожайность может не вырасти до ожидаемых показателей. Причин тому несколько. Во-первых, в южных регионах, особенно в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, может просто не хватить водных ресурсов для запланированных новых проектов по организации полива. В этих случаях необходимо вводить новые проекты с водосберегающими технологиями, считает он. Кроме того, эффективность полива снижается из-за деградации почв, их засоления и эрозии, которые возникают в результате неправильного применения орошения. «В итоге, например, в Волгоградской области прирост орошаемых площадей на 20% за 2020-2023 годы дал увеличение урожая овощей лишь на 12-15% из-за засоления, — знает эксперт. — Перелив воды так же плох, как и недостаток влаги». Третья проблема — нехватка грамотных специалистов по мелиорации и агрономии. Этот фактор замедляет реализацию проектов по орошению, констатирует он.

Для успеха проектов по орошению необходимы субсидии на орошение и инфраструктуру, внедрение засухоустойчивых сортов и умного земледелия, организация логистики — хранения и переработки увеличившихся объемов урожая, перечисляет Жоров. Но подвод электричества, дорог, хранилищ повышает стоимость оросительных проектов на 30-50%. Для максимального эффекта от полива необходимо также применять его на маржинальных культурах, использовать современные технологии, которые позволяют не только орошать культуры, но также вносить жидкие удобрения и бороться с вредителями. Важно использовать научный подход к технологии, применять передовые научные разработки и методы измерения влажности почв, температурного и влажностного режимов окружающей среды, рекомендует руководитель «ИрТек».

Для организации орошения необходимо не только наличие у инвесторов и государства готовности вкладываться в это направление — важен также вопрос внешней среды, акцентирует внимание Александр Корбут. «Во-первых, это доступ к водным ресурсам: можно построить замечательную оросительную систему, но, если по каким-то причинам доступ к воде будет ограничен, ничего не получится», — рассуждает он. Немаловажную роль играет и стоимость этих водных ресурсов. По информации эксперта, уже планировалось повысить стоимость отпуска воды в сельской местности, в том числе для сельхозпроизводителей, а это прямой риск окупаемости проектов, особенно на начальном этапе, когда произведены большие затраты, и по ним нужно рассчитываться. «В этот период увеличение издержек, особенно непрогнозируемое, критично, — подчеркивает Корбут. — Нужна стабильная система с прогнозируемыми расходами — чтобы растениеводы были уверены, что условия доступа к воде не будут меняться до выхода на плановые мощности или на период окупаемости».

Еще один важный момент — наличие качественного оборудования, дополняет эксперт. Для реализации проектов по орошению нужно не только прокопать каналы и пустить воду — важно, чтобы при этом были минимальные потери на испарение и в грунт, чтобы те системы полива, которые используются, были эффективны.

Одним из главных факторов для расширения площадей под поливом является наличие пригодных для него крупных водоемов, а также доступных гидротехнических сооружений и каналов, расположенных на оптимальной удаленности от полей, отмечает Виктор Алексахин. Большинство таких водных источников вблизи полей компании «Продимекс» в регионах уже используются для рыборазведения или орошения, а также значительно удалены от полей. Это формирует повышенные затраты на строительство, что отчасти сдерживает расширение орошаемых площадей.

Под поливом нужно однозначно увеличивать площади, но стоит понимать, что бесконтрольное их наращивание приведет в конечном счете к осушению рек, озер и других водоемов, предупреждает Поляков. Сейчас водозабор контролируется государством, на него нужно получать разрешение. При этом все лимиты на забор воды сейчас считаются по старым нормативам, которые были приняты еще в советское время, — никто их не пересматривал. «Возможно, стоит актуализировать эти данные, чтобы в будущем не столкнуться с экологическими проблемами», — предлагает он.

Решить текущие проблемы

В некоторых случаях даже имеющиеся оросительные системы сейчас используются не на 100%. В Картофельном союзе «Агроинвестору» рассказали, что в организацию поступали сообщения от картофелеводов Волгоградской и Астраханской областей о том, что фермеры терпят бедствие из-за проблем с доступом к водным ресурсам.

Овощеводческое хозяйство Юрия Лемякина расположено в Городищенском районе Волгоградской области. Местная оросительная система была введена в эксплуатацию 50 лет назад. Полная реконструкция Городищенской оросительной системы протяженностью 65 км и общим объемом воды 2,5 млн м³ стартовала летом прошлого года — тогда «МК Волгоград» сообщал, что специалисты ФГБУ «Управление “Волгоградмелиоводхоз”» проведут полную замену силового оборудования и трубопровода, которые отработали полувековой срок.

Лемякин работает на полях, орошаемых из Городищенского канала, 25 лет — проблем с водой не было, ее всегда хватало. Сейчас площадь под посадками овощей у фермера составляет 100 га. В 2024 году Мелиоводхоз Волгоградской области планово начал реконструкцию насосного оборудования. «Казалось бы, дело благое, но в мае прошлого года мы обнаружили, что из восьми насосных агрегатов, часть из которых подают воду для орошения, а часть резервная, остались лишь два — большой и малый, разменный, — рассказывает он. — Нам об этом никто не сказал, и, когда весной мы начали качать воду, поняли, что в канале ее просто нет».

Фермеры Городищенского района стали обращаться во всевозможные инстанции, чтобы решить проблему. «Все, что у меня есть в жизни, — в этом канале. Если там нет воды, мне и другим производителям овощей нашего района можно попрощаться с бизнесом», — сетует Лемякин. Через Картофельный союз предпринимателю удалось придать ситуацию огласке. Мелиоводхоз же сослался на аварию, из-за которой остался в рабочем состоянии только один насос. Оперативно специалисты ведомства смогли собрать второй насосный агрегат, тем не менее полив в хозяйстве Лемякина, как и у других фермеров, в прошлом году не осуществлялся половину мая и почти две недели июля. «Это была катастрофа — у всех овощеводов нашего района был неурожай, мы, например, потеряли 25 га из 100 га овощей, — сообщает фермер. — Когда воды не хватало, мы пожертвовали ранним луком, стали поливать только поздние сорта, в результате цены на овощи во второй половине 2024-го и первой половине текущего года выросли».

С весны прошлого года, по словам Лемякина, районный Мелиоводхоз возглавил новый руководитель, и именно благодаря ему возможен хоть какой-то полив. Тем не менее насосные сооружения на канале до сих пор не работают в полной мере: из трех новых агрегатов полноценно функционирует только один, но его мощности не хватает для обеспечения нужд овощеводов района. «Более того, в этом году была срезана одна из труб, по которым вода из насосов течет в канал, — говорит фермер. — Было бы логично, если бы сначала проложили новую трубу, а потом срезали старые, но нет: одну срезали, а вторая не может справиться с подачей воды от нового насоса, из-за этого вода быстро заканчивается, и ее подачу останавливают».

В федеральном же Департаменте мелиорации уверены, что все насосы готовы и работают, но по факту воды для орошения не хватает. «Мы звоним в федеральный Минсельхоз, они взаимодействуют с региональным Мелиоводхозом, который, однако, мало что может сделать, так как второй трубы нет, — констатирует Лемякин. — Правда, в этом году взаимодействие с ведомством стало гораздо продуктивнее. Нас слышали и оперативно решали проблемы».

В региональном Мелиоводхозе, по словам овощевода, заявляют: оросительная система в принципе по проекту не предусмотрена для полива 15 тыс. га единовременно. «При этом в нашем районе только по официальным отчетам сеют минимум 16 тыс. га овощей — в реальности же площади больше», — обращает внимание он. Этим летом фермер остался на несколько дней без воды в самую жару, когда температура воздуха достигала +40º С, что для лука и моркови фатально. Однако у Лемякина еще не самая катастрофичная ситуация, так как его овощные поля находятся в начале второй трети канала, — хозяйства, расположенные в конце водохранилища, воду не видят неделями. «А ведь затраты на производство овощей составляют 500-600 тыс. руб./га, и если фермер сажает 100 га, не получая урожая, то его прямые убытки составляют 50 млн руб.», — подсчитывает предприниматель. В текущем году, чтобы снизить риски, часть посевов он перенес в Ставропольский край, где ситуация с водоснабжением лучше.

На просьбу «Агроинвестора» прояснить ситуацию ФГБУ «Управление “Волгоградмелиоводхоз”» не ответило. Хотя на сайте учреждения в середине июля сообщалось о стабильном и своевременном обеспечении водой для орошения сельскохозяйственных культур в Городищенском районе, несмотря на масштабные работы по реконструкции местной оросительной системы.

Сколько стоит орошение

Увеличение финансирования мелиоративных проектов — это объективная оценка роста затрат, считает Александр Корбут. «В основном государство все-таки компенсирует затраты на строительные работы: создание систем подвода и распределения воды. Эффективное же использование ресурсов непосредственно на полях — задача бизнеса», — полагает он.

По расчетам «ИрТек», затраты на введение 1 га орошения в России зависят от технологии, региона и выбранных агрегатов. Средняя стоимость организации полива — 200 тыс. руб./га без учета инфраструктуры. Затраты на дождевальные машины барабанного типа в месте с оборудованием составят 150-200 тыс. руб./га, установка круговых дождевальных машин обойдется в 200-300 тыс. руб./га, а затраты на капельное орошение доходят до 800 тыс. руб./га.

Таким образом, по подсчетам Жорова, если финансирование в 13,6 млрд руб. в год будет выделяться только на орошение, то за счет государственного финансирования можно при средней стоимости организации полива в 200 тыс. руб./га вводить ежегодно не более 70 тыс. га оросительных систем. Можно и больше, если увеличить финансирование. «Скажем, на ввод около 220 тыс. га на поливе потребуется ежегодно не менее 40-45 млрд руб., если, конечно, за счет массовости проектов удастся снизить стоимость установок оросительных систем в среднем до 100-150 тыс. руб./га и привлечь частные инвестиции, — рассуждает эксперт. — Реальные сроки увеличения орошаемых земель на 25% текущей площади — с учетом бюрократии, нехватки подрядчиков и водных лимитов — могут составить 7-10 лет при росте финансирования до 20 млрд руб. и более в год и при льготных кредитах, если же сохранятся текущие темпы и затраты — 15-20 лет».

Представитель компании «Зерно Жизни» (Самарская область, входит в СИНКО) соглашается: за свои средства орошением заниматься невыгодно. Около 15 лет назад холдинг рассматривал возможность создания системы орошения в одном из своих хозяйств. «Но дальше планов дело не пошло, с обещанными субсидиями вышла заминка», — вспоминает он, добавляя, что, возможно, через какое-то время компания вернется к вопросу создания системы полива.

В «Тамбовских фермах» последние оросительные системы вводили в эксплуатацию три-четыре года назад. Тогда, вспоминает Поляков, государство субсидировало все проекты предприятия по орошению. «Это было очень серьезное подспорье», — признается он. В планах компании незначительно — до 2 тыс. га в ближайшие 10 лет — нарастить полив. Больше — трудно, так как в районе присутствия хозяйства нет никаких крупных источников воды. Есть и другие сложности. Например, техника иностранного производства практически недоступна — как по цене, так и по возможностям поставки и обслуживания. Российские же производители оборудования пока только начинают выпускать решения для полива, знает руководитель. «К тому же пока непонятно, как будут работать наши отечественные машины, которые уже начали производиться, — дополняет он. — В ближайшем будущем мы запустим новый проект, чтобы посмотреть, насколько эффективно работает российское оборудование и понять, есть ли возможность двигаться дальше».

Стимулирует расширять площади под поливом тот факт, что до половины всех понесенных затрат на строительство оросительных систем сейчас субсидируется. Стоимость проекта по поливу на 100 га, по подсчетам Полякова, составит около 40 млн руб. Сюда входит закупка оросительной системы вместе с прокладкой трубопроводов. Эксплуатация тоже предполагает затраты — стоимость воды и обслуживание, которые составляют ежегодно порядка 20% общей стоимости. Срок окупаемости проекта с субсидиями, по подсчетам топ-менеджера, составит восемь лет, без субсидий — 16. «Во втором случае это практически не окупаемая история», — подчеркивает он.

Получить господдержку на организацию орошения можно через программу «Мелиорация», напоминает Жоров. Задача по наращиванию площадей орошаемых земель стоит и в рамках госпрограммы «Земля». По информации Минсельхоза, озвученной на Всероссийском дне поля, с 2022 по 2024 год в России был реализован 601 проект по орошению, а площадь земель на поливе выросла на более чем 173 тыс. га. В этом году, по прогнозам ведомства, будет реализовано еще 224 проекта, что даст прибавку в 63,2 тыс. га. Также сообщалось, что с 2027 года инвесторы смогут получать компенсацию затрат только на дождевальное оборудование отечественного и белорусского производства. Ранее возмещалось 25% затрат и на иностранные дождевальные установки.

Работать нужно сообща

При реализации проектов по орошению, безусловно, инициатива должна идти как от бизнеса, так и от государства. По мнению Олега Жорова, частным инвесторам для организации орошения важно вкладывать средства в современные технологии. К ним эксперт относит спринклерное орошение (метод, при котором вода распределяется сверху на поверхность почвы с помощью спринклеров, разбивающих поток воды на небольшие капли), системы низкого давления, капельное орошение, позволяющую экономить до 50% воды

Капельное орошение очень широко используется в садах, отмечает Александр Корбут, так как основные плодовые культуры в России выращиваются в регионах, где летом бывает слишком жарко, и растениям нужна влага.

В «Малино» применяют круговые системы орошения. В некоторых хозяйствах группы компаний в Московской области еще остались двухконсольные дождевые агрегаты и машины барабанного типа, но постепенно предприятия холдинга переходят на более современные системы, которые только возможно поставить, — круговые или фронтальные машины.

Также ответственностью бизнеса является оптимизация водопользования, которая обеспечивается за счет внедрения замкнутых систем водооборота, например на тепличных комплексах, использования очищенных сточных вод, где это разрешено, акцентирует внимание Жоров. Необходимо и правильно выбрать культуры, подходящие для орошения.

Еще один способ оптимизации расходов на полив — кооперация с другими сельхозпроизводителями для совместного финансирования мелиоративных систем через кооперативы или кредитные союзы, обмена опытом и технологиями. Небольшие предприятия могут организовывать оросительные системы в рамках партнерства с крупными агрохолдингами. Такое сотрудничество может быть организовано в рамках кластерного подхода, который представляет собой объединение фермеров вокруг крупного переработчика, предлагает руководитель.

Например, в Астраханской области был создан агропромышленный овощеводческий кластер, ядро которого — крупный переработчик «Астраханские Овощи», дочернее предприятие холдинга «Эко-культура». Компания, закупающая продукцию по контрактам с фиксированной ценой у более чем 150 мелких и средних хозяйств, сотрудничала с местным НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства, логистическими центрами, Россельхозбанком, который выдает овощеводам льготные кредиты под гарантии переработчика. Фермеры, в свою очередь, выращивают продукцию по единым стандартам, используя утвержденные семена, СЗР, капельное орошение. Переработчик компенсирует до 30% стоимости систем полива. Еще один пример — завод «Фритолей» в Кашире (Московская область). Предприятие объединило близлежащие хозяйства и фермеров как поставщиков сырья на переработку и оказывает им помощь в приобретении семян, агрохимии, техники для выращивания нужных ему сортов картофеля, а также организации орошения, знает Жоров.

Юрий Лемякин также отмечает, что ряд проблем, возникающих у бизнеса, помогают решить отраслевые объединения. «Мы в ситуации с отсутствием воды для полива в нашем районе обратились в Картофельный союз, несмотря на то что производим овощи борщевого набора, а не картофель, — рассказывает он. — И организация внесла большой вклад в координацию нас как фермеров с Минсельхозом и другими профильными федеральными ведомствами». С прошлого года хозяйство является членом Картофельного союза. Руководство объединения также создало горячую линию в Telegram, куда фермеры пишут о возникающих проблемах. «Этот канал читают и в Департаменте мелиорации, и в Минсельхозе, также в этом чате есть представители торговых сетей», — говорит предприниматель.

Силами бизнеса можно организовать привлечение частных инвестиций и кредитов, в том числе используя банковские продукты для АПК, например, льготные кредиты в Россельхозбанке или МСП, программы государственного лизинга через «Росагролизинг», рекомендует Жоров. Однако некоторые этапы реализации проектов по орошению невозможны без господдержки. Это касается возведения новых водохранилищ, каналов, магистральных трубопроводов, систем подвода воды к полям, реконструкции старых мелиоративных систем. Кроме того, без административного ресурса невозможно решить вопросы, связанные с земельным урегулированием, например перевод их в категорию, разрешающую полив. Также государство отвечает за экологические ограничения: регулирует водозабор, особенно в маловодных регионах, контролирует засоление почв, которое может возникнуть при неправильном орошении. Наконец, поддержка государства нужна для упрощения согласований на бурение скважин и водопользование для сельхозпроизводителей, отмечает Жоров.

Безусловно, агропредприятиям для реализации проектов по орошению нужны субсидии и льготы. Сейчас, по информации главы «ИрТек», компании, реализующие проекты по орошению, могут получить компенсацию части затрат на мелиорацию — по некоторым программам она составляет до 50% и более; льготные кредиты под 1-5% по госпрограмме эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса. Научная и образовательная поддержка, в частности, подготовка специалистов по агромелиорации, разработка засухоустойчивых сортов, считает Жоров, — тоже ответственность государства.