Журнал «Агротехника и технологии»

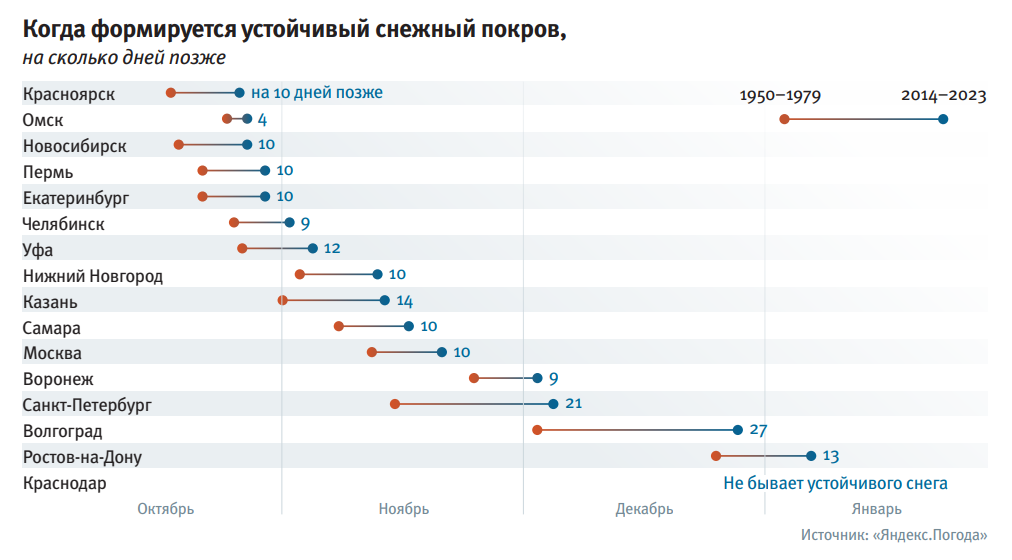

Неустойчивый режим осадков и погодные катаклизмы влияют на АПК во всем мире. Климат постепенно меняется, а вместе с ним корректируются и методы ведения сельскохозяйственной деятельности. Приспособиться к новым условиям помогают современные технологии, изменение подхода к обработке почв, корректировка планов питания и защиты растений и развитие мелиорации

Тема глобального потепления вызывает споры в ученых кругах: является ли оно цикличным, какова его продолжительность, насколько серьезными в итоге могут оказаться изменения — вплоть до сдвига климатических поясов. Однако все они сходятся на том, что эти изменения происходят, правда пока они происходят довольно медленно — так, среднегодовые температуры в Северном полушарии прибавили 1 °С за столетие.

«Нервная» атмосфера

Между тем природные катаклизмы случаются все чаще. Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, в 2024 году на планете произошло около 150 беспрецедентных экстремальных природных явлений. Руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова, академик РАН Сергей Гулев говорит о «нервозности» климата: в одном месте происходят экстремальные осадки, а рядом все сохнет из-за жары. Ученый приводит в пример засуху 2010 года на европейской территории России, когда средняя температура поднялась на 7 °С выше климатической нормы. При этом на пространстве от Сибири до Пакистана сохранялась аномально холодная погода, а в Европе наблюдались беспрецедентные осадки и наводнения.

По поводу факторов, вызывающих экстремальную погоду, единого мнения нет. В их числе называют изменение солнечной активности, процессы, происходящие в Мировом океане, смещение магнитных полюсов планеты. Глобальное потепление, по мнению ученых, может быть только одним из факторов погодных аномалий. Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в интервью ТАСС отмечал, что погода в каждом регионе управляется циркуляцией атмосферных потоков, которая переносит тепло или холод (теми самыми циклонами), и установить связи фоновых изменений (глобального роста температуры) с аномалиями циркуляции пока что не удается.

Сельское хозяйство — наиболее зависимая от явлений природы и капризов погоды отрасль экономики, поэтому тема изменения климата и погоды очень актуальна для АПК. Однако, если бы речь шла исключительно о потеплении, говорят ученые, сельское хозяйство постепенно приспосабливалось бы к ситуации. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович отмечает, что изменения климата отслеживаются в масштабах 50-100 лет. В периоде 10-15 лет говорить о каком-то перераспределении севооборота, связанном с потеплением, не имеет смысла, считает он. С ним согласен директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

И это только усложняет задачу сельхозпроизводителей: они не адаптируются к более теплому климату, а пытаются вести бизнес в постоянно меняющихся погодных условиях. Та самая «нервозность» погоды, когда в один год может быть аномально теплая зима и засуха, а в другой — наводнения, — серьезный вызов для аграриев. Потому что выбрать какую-либо простую долгосрочную стратегию (например, сеять более засухоустойчивые или влаголюбивые агрокультуры) не представляется возможным. Ситуация такова, что нужно в любой момент быть готовым ко всему.

Так, в 2025 году засуха затронула Поволжье, юг России и отдельные районы Сибири. В то же время северные и центральные регионы страны столкнулись с противоположной проблемой — избыточным увлажнением. Продолжительные дожди в критически важный период уборочной кампании привели к серьезному ухудшению качества зерна в ПФО и СФО.

Планирование деятельности аграриев затрудняется и тем, что прогнозы климатологов часто не сбываются, обращает внимание гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «После засух 2010-2012 годов ожидали катастрофический сценарий, но пришли годы с отличными урожаями. Сейчас снова второй или третий год засухи подряд, и снова звучат алармистские прогнозы», — говорил он ранее в интервью РБК. При этом эксперт подчеркивает, что риски для аграриев есть и их необходимо учитывать.

Время сложных алгоритмов

Требования продовольственной безопасности делают сельское хозяйство все более высокотехнологичной отраслью. Консервативный подход, когда «недород» из-за засухи или обилия дождей считался непреодолимой данностью, давно отошел в прошлое. В условиях постоянных погодных стрессов современные методы ведения сельского хозяйства с опорой на возможности прогнозирования погоды позволяют минимизировать негативное влияние природы на урожай. Вместо консервативного «мы всегда так сеяли и обрабатывали» появляется сложный алгоритм действий в ответ на те или иные погодные и природные аномалии.

«Дело не в аномалиях, а в тех данных, которые агропредприятия на данный момент не учитывают, но которые им нужно учитывать в своей деятельности, — комментирует президент ГК Cognitive Technologies, гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова. — Фактически мы находимся в состоянии диалога с внешней средой, которая состоит из природных капризов, человеческого фактора и различных политических процессов, прямо или косвенно влияющих на аграрный сектор». Исходя из совокупности этих условий, необходимо вырабатывать некую модель, которая позволит сельхозпроизводителям управлять ситуацией, а не наоборот, добавляет она.

ГК «Сигма» (включает предприятия в различных районах Краснодарского края: Каневском, Ейском, Лабинском, Тимашевском и Новопокровском, земельный фонд — 65 тыс. га) старается взять погодные риски под контроль, активно используя и развивая системы локальных агрометеостанций для умного дистанционного контроля удаленного мониторинга производства растениеводческой продукции. Их применение позволяет вовремя получить нужную информацию, спрогнозировать оптимальный объем необходимых удобрений и средств защиты растений для предупреждения болезней или вредителей, о которых сообщает система, сократить расходы на орошение.

По словам руководителя Краснодарского филиала «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Алексея Алехина, в отличие от гидрометцентра, который дает общие данные, агрометеостанции разработаны непосредственно для сбора специализированных показателей, в первую очередь о состоянии почвы. И популярность локальных агрометеостанций у хозяйств страны растет, утверждает директор по развитию цифровых продуктов компании «ТендерПро» Ольга Горчицына. Так, за 9 месяцев текущего года предприятия Южного федерального округа закупили данного оборудования на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Локальные агрометеостанции используют не только аграрии Юга, отмечает представитель Минсельхоза. «Крупнейшие отечественные сельхозпроизводители активно приобретают и устанавливают малогабаритные метеостанции, позволяющие делать профессиональный метеорологический мониторинг самостоятельно, не заказывая услуги специалистов», — рассказывает он. Такие станции дают возможность не только ориентироваться в долгосрочных прогнозах, но и получать точный прогноз погоды на 3-4 часа вперед, следить в режиме реального времени за показателями влажности почвы и ее температуры, отслеживать скорость и направления движения ветра, определять время вероятных осадков и их продолжительность.

Еще одна технология, позволяющая составлять сложные алгоритмы, — робот-агроном. Такую разработку аграриям недавно представила Cognitive Technologies. Робот мониторит состояние воздуха, скорость и направление ветра и другие погодные факторы, самостоятельно измеряет физико-химические параметры почвы, составляет карту поля и формирует план внесения удобрений, перечисляет Ускова. «При таком подходе ничего аномального уже не будет, а будет предиктивная аналитика, которая поможет заранее учесть те или иные изменения и избежать рисков», — обращает внимание она.

Климат или рынок

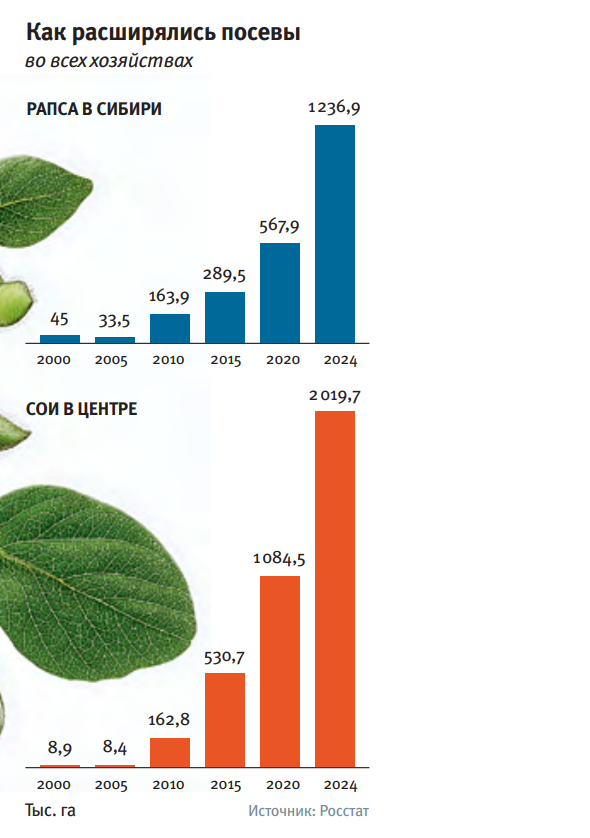

Статистика показывает, что в последние 20 лет в отечественном АПК постепенно меняется севооборот. Так, масличные — соя, рапс, подсолнечник — активно идут в северные регионы. Однако, по мнению Остапковича, влияние рыночной конъюнктуры в этом процессе заметно выше, чем влияние климатических изменений. «Продвижение высокомаржинальных культур на север в большей степени заслуга селекционеров, нежели глобального потепления», — добавляет Владимир Петриченко.

Соя и рапс — культуры действительно более маржинальные, чем те же рожь и пшеница. У аграриев появляется запрос на эти культуры, селекционеры предлагают новые сорта, адаптированные к новым условиям. По данным OleoScope, яровым рапсом в текущем году засеяно 2,4 млн га. Это на 11% больше запланированных объемов и на 262 тыс. га больше по сравнению с показателем прошлого года. Сибирь стала главным рапсосеющим регионом, здесь этой культурой было занято более 1,4 млн га (около 60% всех площадей рапса в стране), хотя еще в 2010-м посевы во всех хозяйствах были менее 164 тыс. га. Увеличение посевов, по мнению экспертов, свидетельствует о рыночном потенциале рапса и высокой адаптации технологии ее выращивания к разным климатическим условиям.

К новым условиям нужно адаптироваться

Дмитрий Хомяков, Профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова

Всемерная метеорологическая организация в 2025 году выпустила доклад о ежегодном обновлении климатических данных. В нем прогнозируется, что среднегодовая глобальная средняя приземная температура за каждый год в период с 2025 по 2029-й будет на 1,2-1,9 °C выше, чем в среднем за 1850-1900 годы. Существует 80%-ная вероятность того, что по крайней мере один год между 2025-м и 2029-м будет теплее, чем самый теплый год за всю историю наблюдений (в настоящее время это пока 2024-й).

Также существует 86%-ная вероятность того, что по крайней мере в течение одного года температура воздуха будет более чем на 1,5 °C выше доиндустриального уровня. А вероятность того, что среднее потепление за пять лет с 2025 по 2029 год превысит 1,5 °C, составляет 70%, говорится в докладе.

Сведение лесов, расширение площади запашки способствовали появлению первых признаков истощения высокоплодородных степных почв России. Еще в 1842 году правительством было определено, что неурожаи повторяются через каждые шесть-семь лет, продолжаясь по два года подряд. Участились сильные засухи: 1873, 1875, 1880 и 1883 годы. Стало очевидным: необходимо начать системное изучение почв и агроландшафтов с учетом их территориального расположения.

В 1892 году стартовала «Особая экспедиция лесного департамента по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России». Одним из базовых объектов исследований была Каменная Степь (современный Таловский муниципальный район Воронежской области). Побуждающим мотивом начала этой работы явилась грандиозная засуха 1891-1893 годов, обрекшая на голод 35 млн жителей 28 губерний России.

Руководитель работ Василий Докучаев считал, что эта беда «...нагрянула не вчера, и она есть закономерное и неумолимое следствие неразумного земледелия в степях и лесостепях России». Поэтому бороться надо в первую очередь с причинами, порождающими засуху. Главными задачами экспедиции были поиск и обоснование «...на избранных участках возможно правильного соотношения между водою, лесом, лугами и другими хозяйственными угодьями в целях подъема степной культуры». Именно в экологическом равновесии виделась возможность реального оздоровления «земледельческого организма» России. Разве эти слова не актуальны сейчас? Адаптация к меняющемся агроклиматическим условиям начинается с рациональной организации территории — землеустройства!

Прошло время, и засуха 1946 года, охватившая более 50% посевных площадей Советского Союза (Украину, Северный Кавказ, Черноземье, Поволжье, юг Западной Сибири, Казахстан), привела к голоду 1947 года, унесшему жизни более 500 тыс. человек. Советом Министров СССР и ЦК ВКП(б) в 1948 году было принято Постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР». Главной целью была борьба с засухой и опустыниванием земель в степных и прилегающих к ним районах, преодоление эрозии почв, предотвращение песчаных и пыльных бурь. Проект был рассчитан на 1949-1965 годы, но, к великому сожалению, не был реализован в полной мере.

За всю историю защитного лесоразведения в России на сельскохозяйственных землях было создано 5,2 млн га защитных лесных насаждений, сейчас их площадь уменьшилась до 2,5 млн га, что составляет 1,2% сельскохозяйственных угодий — в три-шесть раз меньше научно обоснованных норм облесения при потребности не менее 7 млн га. По расчетам, необходимо создать еще как минимум 4,5 млн га.

Более чем 135-летний опыт создания природоподобных агроландшафтов и агролесомелиорации показал, что защитное лесоразведение и оптимизация (уменьшение) площади пашни являются неотъемлемыми и системообразующими, долговременно действующими мероприятиями, а в ряде случаев — единственными возможными средствами, позволяющим адаптироваться к засухам и сохранить урожай в условиях лесоаграрных ландшафтов.

Для устойчивого развития АПК должна создаваться и поддерживаться оптимальная структура природно-территориальных комплексов регионального уровня, включая земли сельскохозяйственного назначения. На основе контурно-мелиоративной организации территории и землеустройства должно быть обеспечено оптимальное сочетание в них различных участков — пашни, агролесомелиоративных и агрофитомелиоративных насаждений, лесов, лугов (сенокосов) и пастбищ, прудов, овражно-балочной долинной сети, позволяющее эффективно и рационально использовать почвенные и гидротермические ресурсы.

Аналитический центр Ruseed прогнозирует дальнейший рост площадей сои. В 2025 году сельхозпроизводители под нее отвели 4,6 млн га, что на 680 тыс. га больше, чем в 2024-м. Наибольший прирост опять же был зафиксирован в Сибири. Там площадь под соей превысила 500 тыс. га. Но снова эксперты связывают это не столько с благоприятными климатическими условиями, сколько с устойчивым спросом со стороны пищевой и кормовой промышленности.

Расширять ареал возделывания помогают новые разработки отечественных селекционеров. Так, иркутские селекционеры с 2021 по 2025 год вывели на рынок четыре новых сорта сои: Ангарская, Унга, Саяна, Баргузин. Ученые Омского аграрного научного центра — сорт Сибириада 25, который отличает высокая устойчивость к болезням и засухе, а также способность давать рекордные урожаи в условиях сильной влажности. Компания «СоКо» тоже представила сибирским соеводам два ультраскороспелых сорта бобовой культуры — СК Артика и СК Ава, которые демонстрируют устойчивость к неблагоприятным факторам среды региона, болезням и вредителям.

Подсолнечник остается популярной культурой у аграриев и тоже активно продвигается в более холодные регионы. По данным OleoScope, в текущем году России этой культурой засеяно почти 11,4 млн га, что на 941 тыс. га больше, чем в 2024 году.

В «Щелково Агрохим» рассказывают, что в пяти районах Курганской области компания протестировала 11 гибридов подсолнечника собственной селекции и получила максимальную урожайность свыше 37 ц/га. В компании утверждают, что курганские аграрии планомерно наращивают площади подсолнечника как наиболее маржинальной масличной культуры: с 2020 по 2024 год ее площадь в регионе увеличилась с 15,5 до 52,5 тыс. га. «Объем поставок семян в посевных единицах вырос с 2,7 тыс. в 2022 году почти до 10 тыс. в 2025-м», — рассказывает представитель компании. Самым популярным гибридом в новом сезоне стал Кречет (71% общего объема поставок семян подсолнечника тюменским представительством «Щелково Агрохим»). На втором месте — Фрэя (14%). Эти гибриды показали скороспелость и стабильную урожайность в разных агроклиматических условиях области.

Стрессоустойчивость в приоритете

В октябре 2025 года глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на форуме «Биопром» в Геленджике, тоже говорила о стратегии развития сельского хозяйства в условиях нестабильной погоды. Ключевую роль в этом вопросе в министерстве отводят внедрению биотехнологий, адаптации сельскохозяйственного производства, ускорению технологических процессов, внедрению инновационные решении, особенно в области генетики и селекции.

Ведущий научный сотрудник лаборатории Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур, кандидат биологических наук Кристина Зубарева рекомендует аграриям в условиях постоянных погодных стрессов обратить внимание на научно обоснованные системы возделывания: соблюдение севооборота, использование высокоурожайных стрессоустойчивых сортов и гибридов, а также посев здоровых качественных семян.

Так, во ВНИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта создаются адаптивные сорта и гибриды масличных культур, то есть способные гибко реагировать на внешние условия и формировать рентабельный урожай в различных условиях — при засухе, недостатке минерального питания, избыточном увлажнении, высокой атмосферной температуре

В компании «Щелково Агрохим» отмечают, что система управления вегетацией складывается из нескольких этапов. В их числе применение качественных семян, их подготовка, использование инновационных СЗР и управление вегетацией листового аппарата, от которого зависит формирование основной части урожая. Что касается селекции, то важно создать палитру сортов с разными свойствами — скоростью созревания (часто капризы погоды сдвигают сроки сева и уборки и сокращается «продуктивное» время вегетации), отзывчивостью на факторы интенсификации, устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам, которые смогут удовлетворить потребности агрохозяйств.

В компании «Август-Агро» также планируют начать производство семян собственной селекции. «Совместно с институтами-партнерами мы провели первые испытания 45 линий яровой пшеницы и 22 линий гороха, которые отбирали под свои потребности, —комментирует агроном по семеноводству УК «Август-Агро» Айрат Сафиуллин. — Поскольку мы работаем по технологии no-till, нужны низкорослые сорта, также важны качество и урожайность». Агрохолдинг работает по методике Госсорткомиссии: фунгициды и инсектициды не применяет, чтобы выявить устойчивость сортов к болезням и вредителям, а в дальнейшем составить схему защиты. «Первые результаты по устойчивости отдельных линий к заболеваниям в нашей климатической зоне уже получены», — утверждает специалист.

Развитием собственной селекции занимаются и в агрохолдинге «Степь». «На данный момент мы не видим объективных оснований для радикального пересмотра севооборота. Приоритетом для нас остается развитие собственного селекционного центра, чтобы расширять перечень посевного материала новыми засухо- и морозоустойчивыми образцами, — говорит гендиректор компании Андрей Недужко. — В последнее время регионы нашего присутствия (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края) часто сталкиваются с этими проблемами».

В условиях «погодных качелей» у аграриев возрастает необходимость в препаратах, которые повышают устойчивость растений к засухе и засолению, которые помогают улучшить корневое питание растений и повысить коэффициент усвоения элементов питания из минеральных удобрений, в том числе в условиях недостаточного увлажнения, а также в стимуляторах корнеобразования, дающих растениям возможность развиваться, в том числе в неблагоприятных условиях, отмечает менеджер по устойчивому развитию бизнеса компании «Сингента» в России Елена Соколова. По ее наблюдениям, в аграрных регионах участились вспышки массового развития вредных насекомых на фоне экстремально жарких периодов, из-за изменений климата отмечается широкое распространение клещей на зерновых культурах, поэтому растет спрос на качественные инсектицидные и акарицидные препараты. Также у сельхозпроизводителей увеличивается потребность в гербицидах с более широким окном применения (возможностью применения на разных фазах развития агрокультур), так как резко наступающая жара приводит в скачкообразному/быстрому прохождению фенофаз растений.

Гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк выделяет ряд ярких тенденций последнего времени. Во-первых, в стране динамично растет спрос на агрохимические сервисы, позволяющие оценить количественную и качественную потребность в минеральных удобрениях на каждом конкретном поле. К примеру, «ФосАгро-Регион» ежегодно удваивает площади обследований. Полученные данные позволяют создавать климатоустойчивые системы питания, основанные на выборе адекватных форм и марок удобрений и подборе доз, наилучшим образом подходящих как для конкретной культуры, так и для почвенно-климатических условий региона. «Из нашего опыта, такой подход даже при неблагоприятной погоде обеспечивает стабильную урожайность в 1,5-2 раза выше среднерегиональных значений, — утверждает топ-менеджер. — Поэтому мы ожидаем, что спрос на агрохимическое обследование почв будет только расти».

Во-вторых, трансформируется наполнение систем питания, продолжает Вовк. Если раньше подавляющее большинство аграриев довольствовались двумя-тремя марками, то теперь они рассматривают куда более широкий спектр удобрений, способных предотвратить или как минимум нивелировать последствия капризов погоды. В этих условиях наиболее востребованы прежде всего жидкие минеральные удобрения (ЖМУ), незаменимые в засуху. Их применение за пять лет в России выросло почти на 40%, до 1,1 млн т.

Еще один частый фактор последних лет — возвратные весенние заморозки. В некоторых случаях ущерб от них может значительно превышать потери от засухи, акцентирует внимание топ-менеджер. Применение жидкого комплексного удобрения (ЖКУ), водорастворимого аммофоса (МАФ) и агрохимикатов на основе аминокислот не только повышает морозостойкость культур, но и оказывает антистрессовый эффект после перенесенных морозов, заверяет он.

Наконец, меняются и подходы к внесению питательных веществ. Из-за снижения запасов доступной влаги в почве растениеводы не всегда могут внести запланированные нормы удобрений традиционным способом, отмечает Вовк. В этом случае дробные подкормки становятся популярным приемом для восполнения дефицита элементов питания. «На начальных этапах роста применяются прикорневые подкормки, ориентированные на увеличение урожайности, как правило, это смесь ЖКУ и КАС. На более поздних — оптимальной будет смесь водорастворимого аммофоса с карбамидом и сульфатом аммония, способствующая и росту объема, и улучшению качества урожая», — рекомендует руководитель.

Селекция сельскохозяйственных культур развивается сегодня семимильными шагами, комментирует директор департамента селекции и семеноводства «Щелково Агрохим» Александр Прянишников. Технологии хорошо помогают справиться с последствиями погодных экстримов. «Изучайте актуальные сорта, консультируйтесь со специалистами, — советует он. — Мы, например, рекомендуем использовать разноплановые сорта и гибриды, которые могут минимизировать последствия засухи, и не стоит забывать о технологической дисциплине: многие приемы позволяют снизить отрицательный эффект низких температур и возвратных заморозков».

Сбережение почв

Сохранение влаги и плодородия почв — один из способов добиваться ожидаемых урожаев, невзирая на погодные отклонения. Эксперты-практики отмечают, что это долгий и затратный путь, однако он дает устойчивый результат. Важным фактором минимизации влияния среды являются орошение и мелиорация.

Так, компания «Август-Агро» с 2023 года занимается созданием оросительных систем на своих полях в Республике Татарстан. Гендиректор агрофирмы «Август-Тюлячи» Алмаз Хайруллин поясняет, что система орошения позволяет увереннее планировать урожайность и получать гарантированный результат в зоне рискованного земледелия с нестабильным уровнем осадков. Всего за период 2023—2025 годов «Август-Агро» ввела под орошение 1447 га в трех районах Татарстана: Муслюмовском, Кайбицком, Тюлячинском. Суммарная стоимость проектов составила 950 млн руб. Проекты в Кайбицком, а также Тюлячинском районах — на стадии ввода в эксплуатацию.

Андрей Вовк тоже отмечает, что площади посевов на орошении расширяются. «В связи с чем растет интерес к удобрениям, пригодным для фертигации, таким как водорастворимый аммофос, который полностью растворим в воде и подходит для применения в любых системах полива», — отмечает он.

КФХ «Олимп» (Новосибирская область) использует на полях технологию no-till уже 14 лет. Глава хозяйства Олеся Коваленко рассказывает, что по нулевой технологии выращиваются почти все агрокультуры — пшеница, ячмень, овес, горох, гречиха. Исключение составляет рапс, под который обязательно нужно подготавливать почву. Руководитель предупреждает что переход на нулевую технологию — дело долгое и непростое, ожидаемые результаты можно получить примерно через семь лет. Однако в засушливые годы такая технология оправдывает себя. «Я лично в период засухи 2023 года ходила по полю с термометром и делала замеры: разница температур под стерней и “по черному фону” составляла порядка 5 °С. В какой-то момент это может оказаться критическим значением», — подчеркивает она.

Объем использования жидких минеральных удобрений растет

По словам Андрея Вовка из «ФосАгро-Регион», на юге России все острее очевидно влияние почвенных и атмосферных засух, критичнее дефицит доступной влаги. В регионах Центрального федерального округа и в Поволжье чаще приходят возвратные заморозки. «И то, и другое явление влияют на рост применения жидких удобрений, — утверждает он. — Только за три года наша компания удвоила поставки ЖМУ в Южном федеральном округе, а в Центральном федеральном округе рост поставок практически достиг 60%».

Постепенно развивается спрос на ЖМУ в Сибири и на Дальнем Востоке, но, в отличие от европейской части страны, здесь пока недостает логистических мощностей, отмечает топ-менеджер. Впрочем, он уверен, что со временем тенденция перехода на жидкие формы питания уверенно охватит и эти регионы. «ЖКУ “ФосАгро” уже хорошо знают в Сибири, в прошлом году мы поставили первую партию КАС в Алтайский край. Планируем развивать это направление и далее», — делится Вовк.

В нулевой технологии широко используются сидераты, и правильно составленный севооборот приобретает большое значение. С точки зрения техники, главным агрегатом становится сеялка прямого посева. Агрохолдинг «Степь» в 2025 году довел долю площадей обработки по no-till до 70% всей пашни. Для эффективной работы по почвосберегающей технологии предприятие на 15% расширило парк специализированной техники. В новом сезоне будет задействовано около 120 посевных комплексов, адаптированных для no-till.

Площади под нулевой технологией будут увеличиваться, уверен представитель компании НАИР (производитель посевной техники). «No-till не только сохраняет влагу или спасает почву от эрозии, но и позволяет экономить ресурсы, которые дорожают сейчас очень высокими темпами, — поясняет он. — Поэтому мы отмечаем рост популярности сеялок прямого посева».

Сами производители техники тоже реагируют на изменение спроса, связанное с активным внедрением альтернативных технологий обработки почвы для минимизации влияния экстремальных погод. Конструкторы учитывают и тот факт, что многие хозяйства только переходят на минимальные технологии либо комбинируют традиционную, минимальную и нулевую обработку на разных полях. Так, НАИР весной текущего года представил новый высокопроизводительный посевной комплекс, работающий по разным технологиям: прямой посев, посев в мульчу (минимальная технология), традиционные системы обработки почвы.