Журнал «Агротехника и технологии»

Интенсификация земледелия, которая в 1970-е годы стала революционным трендом сельского хозяйства, к 2020-м годам принесла свои печальные плоды. Сегодня во всём мире почвы поражены грибными патогенами и бактериозами, а из-за чрезмерного увлечения агрессивными средствами защиты растений и использования тяжёлой техники усиливается деградация земель. Можно ли исправить ситуацию? Об истощении почв, болезнях растений, вреде агрохимикатов и защите сельхозкультур на вебинаре «Истощение почв: как восстановить микрофлору» рассказала Елена Денякина, агроном-консультант компании «АгроБиоТехнология»

Сегодня всё более актуальной становится тема не враждебного, а дружественного природе земледелия. Поэтому в сельском хозяйстве стали уделять внимание биотехнологиям, способным привлечь к работе человека природные биоценотические и экосистемные связи.

В предыдущие столетия деятельность человека влияла на земли не так сильно, как сегодня, но в последние годы на здоровье почв мощно действует антропогенное вмешательство, из-за чего полным ходом идёт деградация почв. Результат, как говорится, налицо: в наши дни в мире площадь потерявших плодородие земель составляет 15 млн км². А 75% мировых почв теряют своё плодородие, деградируют (это способно повлиять на жизнь 3,2 млрд человек).

В России регионы наиболее интенсивного аграрного производства, где почвы максимально используются для выращивания сельхозкультур, расположены на Юге России, в Центральном Черноземье и в Сибири. Эти регионы уже многие годы находятся в зоне риска по антропогенному фактору.

Засоление почв как причина деградации

Засоление почв встречается преимущественно в южной части нашей страны. С годами почвы засоляются всё больше. Это происходит из-за сочетания засушливого климата с неправильным планированием мелиорации. При этом многие почвы засоляются вторично, от подземных вод. Засоление бывает разных видов — хлоридным, сульфатным, карбонатным (содовым). Наиболее негативно на почвы и урожайность сельхозкультур влияет содовое засоление.

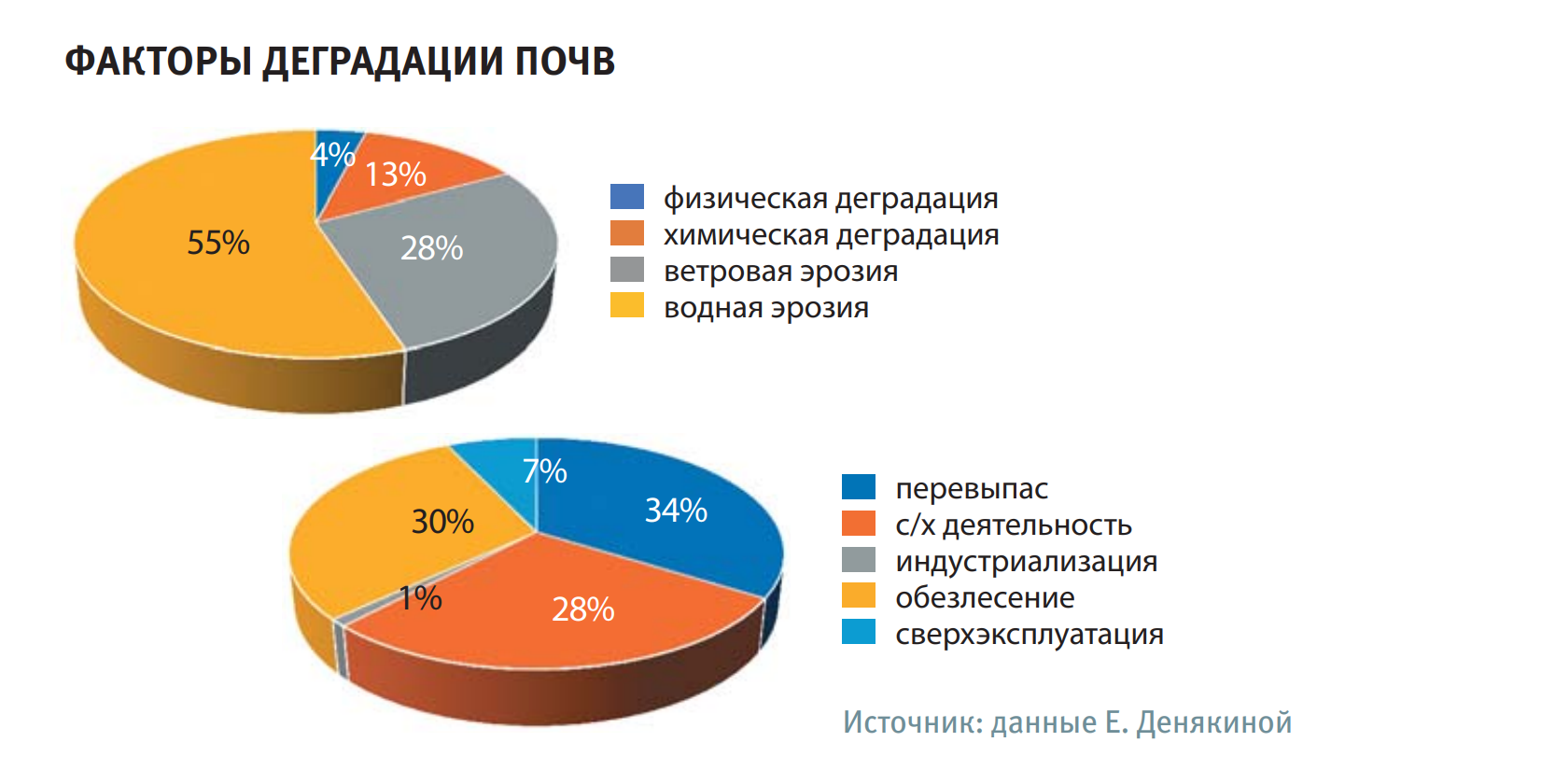

Кроме того, почвы подвергаются ветровой и водной эрозии, а также химической деградации из-за неграмотного применения удобрений. К тому же, в удобрениях присутствуют балластные вещества, нередко — большое количество натрия, что приводит к накоплению в почве балластных элементов.

Интенсивное растениеводство — третья по величине причина деградации мировых почв, уступающая только перевыпасу и индустриализации. Несмотря на применение огромного количества удобрений, средств защиты растений и выполнение агротехнических приёмов, так или иначе, при интенсивном растениеводстве почва используется достаточно агрессивно, и с годами её плодородие уменьшается.

Виды деградации почвы

Выделяют пять основных разновидностей деградации почвы: водная и ветровая эрозии, опустынивание, засоление, заболачивание и переуплотнение. В России площадь земель с признаками эрозии превышает 56 млн гектаров, площадь засолённых почв составляет свыше 40 млн гектаров, а 28 регионов охвачено частичным опустыниванием. В Калмыкии в последние годы уже сформировалась первая в стране настоящая пустыня.

Одна из причин происходящего связана с исчезновением биоразнообразия. Окультуренные сельхозземли характеризуются низким видовым разнообразием растений (как правило, в интенсивных системах земледелия выращивают монокультуры), а применение гербицидов и вовсе сводит это разнообразие к минимуму. В результате под растениями на посевах почва фактически остаётся голой, без растительного покрова. С незащищённого пахотного слоя её смывает потоками воды, верхний слой гумуса выдувается ветром, а интенсивные осадки вызывают размывы на полях.

Гумус: квартира для микробиоты

Любая почва состоит из органической и неорганической (минеральной) частей. Минеральная часть почвы для микроорганизмов похожа на пустую квартиру. Находиться там можно, но жить долго нельзя, потому что почти ничего необходимого для существования нет. А вот органическое вещество для микробиоты выполняет ту же функцию, что и обстановка в квартире человека. Гумус — это та самая среда обитания, в которой почвенные микроорганизмы чувствуют себя хорошо: у них есть и питание, и жильё, и всё необходимое, чтобы они и размножались.

Ещё одна распространённая причина деградации почв — переуплотнение сельхозтехникой. В условиях переуплотнения растения не могут развиваться, так как из-за плужной подошвы не имеют возможности хорошо сформировать корневую систему.

И в мире, и в России, наблюдается снижение содержания гумуса в почвах сельхозугодий, особенно в зоне интенсивного земледелия. Очень мало гумуса (от 1,1 до 2,8%) в почвах Самарской, Саратовской, Ростовской, Оренбургской, Курганской, Волгоградской областей, а также Ставропольского и Алтайского края, где поля заняты интенсивным растениеводством. В целом почвы с малым содержанием гумуса составляют больше половины российских сельхозугодий.

Микробиологическое состояние почв

Российские почвоведы выделяют несколько почвенных зон: зона гомеостаза, зона стресса, зона резистентности и зона техногенного катаклизма.

Зону гомеостаза можно встретить на целинных землях — в степях, в тундре и лесах. Она отличается богатым разнообразием микрофлоры, полнотой круговорота веществ; в таких местах можно встретить несколько разных видов таксона мукоровых.

Зоной стресса достаточно быстро становятся сельхозугодья, мукоровых в почвенном сообществе сменяют такие индикаторы, как патогенные грибы родов Fusarium и Verticillium, в меньшей степени — Trichoderma, Gliocladium, Acremonium

Зона техногенного катаклизма неизбежно будет наблюдаться на деградированных землях, где уже нет растительности и другой жизни в силу отсутствия гумуса. Анализ микробиоты покажет на таких землях полное доминирование широко распространённых токсинообразующих грибов родов Penicillium и Aspergillus. Практика показала, что заселять такую почву полезными микроорганизмами практически бесполезно — они приживаются плохо, поэтому в нашей стране уже есть «безвозвратные» территории с описанными характеристиками. Большинство же российских сельхозугодий пока ещё находится преимущественно в зоне резистентности. Это крайне опасное положение дел, однако объяснить ситуацию «предпоследней стадии» агрономам и другим людям, связанным с растениеводством, бывает очень тяжело. Обычно и средние фермеры, и крупные предприятия в российском сельском хозяйстве вопросы экологии не рассматривают.

Тем не менее, в России работает Союз органического земледелия, который ведёт активную работу среди сельхозпроизводителей, и уже появилось немало агрономов, которые понимают, что такое биологизация земледелия, и идут по этому пути.

Напротив, хозяйства, игнорирующие такой подход, загоняют себя в порочный круг. Сначала деградация почв, сокращение видового разнообразия почвенной биоты влечёт за собой нарушение природного баланса. Затем соотношение микроорганизмов в почве изменяется в пользу патогенов, в результате чего растения больше подвергаются болезням. А потом это приводит к увеличению внесения на поля средств защиты растений, что, в свою очередь, вызывает резистентность патогенов и вредителей к действующим веществам. Таким образом, сельхозпроизводители увеличивают количество обработок и объёмы вносимых препаратов, что повышает риск для здоровья человека и окружающей среды.

Несмотря на это, применение средств защиты растений и в мире в целом, и в России в частности, постоянно растёт. Пестициды поступают в окружающую среду больше всего в регионах, где развито интенсивное растениеводство — в Центральном Черноземье, на Юге России. А путь интенсификации земледелия ведёт к глобальной экологической катастрофе.

Скрытые и явные действия химических СЗР

Когда в производстве применяются химические средства защиты растений, всегда озвучиваются те их свойства, которые направлены на подавление патогенов или вредителей, на предупреждение вирусной инфекции. Однако у действия каждого пестицида есть обратная сторона, которая негативно влияет на культуру. Например, от гербицидов, направленных на прекращение деления клеток, страдают практически все культуры.

Обработки фитотоксичными ХСЗР (стробилуринами, пиретроидами, гербицидами) вызывает на культурах хлорозы, ожоги и опадение листьев, образование стерильной пыльцы, опадение завязей

Более того, ХСЗР в остаточных количествах попадают в окружающую среду — в почву, воду, воздух, влияя на микробиоценозы почвы и воды. Кроме целевых вредных организмов, от пестицидов страдают и полезные насекомые — отдельные виды гибнут, у других развиваются сублетальные эффекты. Это приводит к популяционным изменениям. На этом фоне целевые организмы получают резистентность к действующим веществам ХСЗР и массово размножаются, занимая освободившиеся экологические ниши.

Когда обработки не спасают

Химические средства применяют все хозяйства кроме органических. И если раньше, в 1970-е, в 1980-е, даже в 2000-е годы обработок посевов было немного, то сейчас их количество кратно выросло. В частности, прежде картофель требовал 5-6 обработок, а теперь на этой культуре проводят до 12-ти, а в южных регионах до 15-ти обработок. Если говорить об обработках инсектицидами (особенно на юге, в зоне овощеводства), то их количество может достигать 20-ти. А, например, в плодовых садах и вовсе доходит до 30-ти.

Вместе с увеличением количества обработок растут и затраты на химические препараты, однако искоренить болезни благодаря химии не представляется возможным. Напротив, возникают новые болезни, новые проблемы, которых прежде в почвах не было — это и распространение патогенов, и инвазия разными путями новых видов вредителей.

Получается, химия не спасает, но мы применяем её всё больше, увеличивая расходы. Почему так происходит? Если рассмотреть всю почвенную микробиоту, можно увидеть, что заболевания растений вызывает всего лишь 1% составляющих её организмов. Получается, когда мы применяем фунгициды или другие средства защиты растений, мы, убивая, этот один патоген наносим удар и по 99 полезным или нейтральным микроорганизмам, играющим свою роль в сложной системе почвенного биома. То есть, сражаясь с одним врагом, убиваем 99 друзей. И что мы получим в конце концов при таком подходе? Известно, что ни одно средство защиты растений не имеет 100%-й гарантии. Оставшиеся в живых микроорганизмы, как правило, относятся к болезнетворным, то есть они начинают размножаться. В результате аграрий получает вместо одного врага целый полк, а полезная и нейтральная микрофлора гибнет. Это происходит практически всегда, при каждой обработке. Почвенный биом велик, так что мы обычно этого не замечаем, закрываем глаза на проблему. Тем не менее, она нарастает.

Формирование резистентности

Резистентность — понятие в сельском хозяйстве сравнительно недавнее, и всё же с ним уже знакомо большинство сельхозпроизводителей. Резистентность — это устойчивость патогенов и вредителей к действующим веществам направленных на них препаратов.

При опрыскивании от вредителей всегда остаётся некоторое (в первых обработках — небольшое) количество особей, на которых инсектицид/акарицид не подействовал. Затем эта особь даёт потомство, и мы получаем популяцию, в которой уже есть и устойчивые, и «слабые» особи. При дальнейшей обработке неустойчивые особи погибают, и остаются только те, что приобрели свойство резистентности. И вот на эту новую популяцию препарат уже не подействует, а значит, сельхозпроизводителю придётся искать средство с другими действующими веществами и/или менять схему обработок. Однако резистентность патогенов и вредителей к пестицидам развивается быстрее, чем разрабатывают новые препараты защиты растений.

Особенно хорошо биологический механизм резистентности формируется у бактерий. Бактерии по своей природе очень живучи, они прекрасно приспосабливаются. Если вы обработали посевы от какой-то грибной болезни фунгицидными препаратами, будьте готовы к тому, что погибнет не только гриб — возбудитель болезни, но и аборигенное сообщество микроорганизмов (в том числе, грибов-симбионтов растений, антагонистов инфекций), а пустующую нишу быстро займет сообщество бактерий — как правило, патогенных. Так бактериозы захватывают поля. Отметим, что устойчивость к фунгицидам выявлена более чем у 150 видов возбудителей болезней.

Не стоит забывать, что любая болезнь, тем более, бактериальная, распространяется в геометрической прогрессии. За годы мутаций бактерии приобрели мощную резистентность. Мы уже знаем, что ряд болезней человека теперь не поддается лечению антибиотиком. Также и бактериозы, поражающие растения, сегодня успешно сопротивляются ХСЗР. Если в начале XX века пенициллином можно было убить большую часть видового разнообразия бактерий, то сейчас они приобрели устойчивость не только к нему, но и к гораздо более агрессивным веществам.

Это уже привело к тому, что с каждым годом на полях и в садах увеличивается количество бактериозов. Они распространяются всё шире, и большинство агрономов уже столкнулись с этим явлением. Многие бактериозы относятся к карантинным объектам. Среди них распространён бактериальный рак плодовых (ожог), который сегодня встречается во многих садах. Поражённые деревья рекомендуется уничтожать, но проблема приобрела такой масштабный характер, что вопрос стоит об уничтожении не отдельных деревьев, а целых садов.

Схожим образом обстоит дело и с бактериозами зерновых и овощных культур, кольцевой бактериальной гнилью картофеля, а также с новым заболеванием Ralstonia solanacearum, которое сейчас поражает теплицы, открытый грунт и сады. Однако решение есть: противостоять опасным бактериям можно, используя биологические препараты.

Биологическая защита: лекарство для почвы

Есть такое понятие — супрессивность почвы. Это её здоровье, совокупность биологических и физико-химических свойств, способность противостоять болезням. В любом случае болезни есть и будут, уничтожить их в почвах всей планеты невозможно — они существуют даже в тепличных комбинатах, где растения живут в стерильных условиях, выращиваются на минеральной вате. Так что нужно научиться им противостоять.

Миллионы лет на планете существуют экосистемы, построенные из сообществ живых организмов и среды их обитания. В этих экосистемах действуют системы связей, по которым происходит обмен веществом и энергией, и каждый биологический вид здесь выполняет свою чётко определённую функцию. Болезнь — это дисбаланс, сбой системы, и чтобы привести почвенное сообщество в равновесие, следует применять средства биологической защиты растений.

Биологическая защита растений основана на двух главных моментах. Во-первых, живые компоненты микробиологических препаратов, приспособленные к конкретным почвенным условиям, вытесняют патогены (грибы и бактерии) из экологических ниш — это происходит за счёт конкуренции за питание и жизненное пространство. Во-вторых, микробиологические препараты подавляют активность патогенов: полезные бактерии выделяют метаболиты, которые негативно влияют на патогенную микрофлору. Таким образом, патогены либо вытесняются из сообщества, либо гибнут. Если баланс видового разнообразия микробиоты грамотный, если в почве присутствуют и симбионты, и антагонисты инфекций, в ней не смогут развиться инфекции.

Биологическая защита в сельском хозяйстве может быть основана на биопрепаратах (бактерии, грибы и продукты их обмена) и на полезных насекомых — энтомофагах. Насекомых выпускают в агроценоз, и они уничтожают вредителей. Такой способ очень развит сегодня в защищённом грунте, где он практически является основой защиты растений. Внедряют энтомофагов и в небольших частных питомниках. Биопрепараты же, разработанные на основе бактерий и грибов, становятся всё более популярны не только в защищённом, но и в открытом грунте. Количество таких препаратов на рынке с каждым годом растёт, что говорит о том, что биозащита в тренде.

Сегодня довольно популярны препараты на основе бактерий Bacillus subtilis, сенной палочки, которая живёт и в природе. Однако их защитные свойства зависят от конкретных штаммов — культур клеток, выращенных из бактерии с наилучшими характеристиками для борьбы с возбудителями конкретной болезни. Штаммы бывают разные. Есть штаммы с фунгицидной активностью, есть те, которые направлены против бактерий. Каждый штамм имеет своё название.

Чтобы оздоровить почву, в препарате должна быть составляющая на основе грибов. Как правило, в препаратах эту задачу выполняют грибы рода Trichoderma. Препараты на основе Trichoderma harzianum применяются больше для разложения растительных остатков, но кроме того, они выполняют роль защиты почвы от патогенных грибов. Триходерму применяют и в открытом, и в защищённом грунте, а также используют в системах капельного полива, благодаря чему препарат попадает в корневую зону и образует с корнем микоризу.

Известно, что инфекция сохраняется на пожнивных остатках и вместе с ними уходит в почву. В таких условиях патогены чувствуют себя отлично, а учитывая, что антагонистов для них в нарушенном агроценозе нет, инфекция остаётся в почве до следующего сезона. Таким образом с каждым годом заражённость поля увеличивается. Стерня заражена большим количеством возбудителей заболеваний, что негативно сказывается на фитопатогенной обстановке. Мы часто видим поля, где после уборки подсолнечника, кукурузы и зерновых остаётся большое количество пожнивных остатков. Их запахивают в землю, и они либо плохо перегнивают, либо в целом перегнить неспособны из-за отсутствия в почве соответствующей микробиоты. Однако препараты на основе триходермы могут существенно снизить инфекционный фон полей и впоследствии оздоровить корневую массу посевов. Чем мощнее развита у растения корневая система, тем лучше будет его питание, устойчивость к факторам среды и урожайность.

Что мешает хозяйствам применять биозащиту

Когда мы общаемся с сельхозпроизводителями, то чаще всего сталкиваемся с элементарным недостатком знаний и нежеланием осваивать новые практики. Ряд агрономов из года в год работает по старинке, другие предпочитают безальтернативно применять химические средства защиты растений и скептически настроены к биологизации земледелия. В итоге проблема в таких хозяйствах нарастает.

Тем временем, преодолевая все препятствия, в России набирает обороты тренд на биологическое земледелие — на рынке появляется множество биопрепаратов. Выбрать подходящий сельхозпроизводителю непросто, поэтому нередко он ориентируется исключительно на цену. Одна канистра стоит, например, 2000 рублей, другая — 3,5 тысячи, третья — тысячу. Что же мы покупаем, выбирая один из многих вариантов? Когда мы приобретаем биопрепараты, мы в первую очередь покупаем живые клетки. И тут возникает такое понятие, как титр. Скажем, в более дорогой канистре титр препарата может быть 109, а в более дешёвой — 108, то есть количество содержания живых клеток будет отличаться в 10 раз. Соответственно, купив препарат с низким титром, вы получаете значительно менее концентрированный препарат и в несколько раз переплачиваете. Итак, выбирая биопрепараты, в первую очередь смотрите не на цену, а на показатель титра.

Мировые, в том числе и российские, почвы находятся в состоянии, близком к катастрофе, уже не меньше десяти лет. Уже тогда специалисты били тревогу, показывая карту стремительного распространения бактериозов и грибных заболеваний. Сегодня же мы подходим к критическим точкам и в других направлениях: в России уже образуются настоящие пустыни, а некогда знаменитые чернозёмы теряют плодородие. Тем не менее, выход существует, и большую часть земель всё ещё можно вернуть к жизни, если сменить систему интенсивного земледелия на разумное сотрудничество учёных и сельхозпроизводителей в сфере биоценотического подхода к растениеводству.