Журнал «Агротехника и технологии»

Введение заброшенных земель в агропроизводство — одно из условий для увеличения выпуска сельхозпродукции и повышения уровня продовольственной безопасности страны. На данное направление предусмотрено существенное финансирование, что благоприятствует освоению залежей в отдельных регионах. Однако для того, чтобы процесс шел еще более эффективно, необходимы квалифицированные кадры, вовлеченность в процесс профильных муниципальных ведомств, а также правильно подобранные технологии, сельхозтехника и СЗР

Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса (госпрограмма «Земля») действует с 2022 по 2031 год. Документ был разработан Минсельхозом по поручению президента России Владимира Путина по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. Среди главных целей программы — вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных почв на площади не менее 3,6 млн га. Документ также предусматривает в упомянутый период проведение химической мелиорации на 2,8 млн га, обеспечение благоприятного водного режима на 1,35 млн га и сбор информации об актуальном состоянии земель сельхозназначения.

Что сделано и что в планах

На достижение этих целей из федерального бюджета на различные мероприятия, в числе которых агрохимические и эколого-токсикологические исследования, подготовка проектов межевания и кадастровые работы, реконструкция мелиоративных и гидротехнических сооружений, в 2021-м предполагалось выделить более 500 млрд руб. до 2031 года. В конце мая 2025-го было подписано постановление о расширении перечня мероприятий, реализуемых в рамках программы «Земля». Она была дополнена задачей по созданию единой федеральной почвенной карты земель сельхозназначения, которая должна быть сформирована уже до конца этого года в 87 регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Карта позволит получать достоверные и актуальные сведения о количественных и качественных характеристиках и границах земель сельхозназначения, станет основой для проведения мониторинга состояния плодородия почв и дополнительным инструментом выявления неиспользуемых сельхозугодий для первоочередного введения в оборот, рассчитывают создатели документа.

Также в программе был расширен перечень сельхозземель, в отношении которых проводятся кадастровые работы, что позволит аграриям получать субсидии из федерального бюджета на эти цели во всех субъектах России. В октябре прошлого года финансирование программы на 2026 год планировалось увеличить до 37,36 млрд руб. (с ранее предусмотренных 32 млрд руб.), а на 2027-й — до 37,64 млрд руб. (с 32,54 млрд руб.).

Профессор кафедры почвоведения, геологии и ландшафтоведения Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева, д. б. н. Борис Борисов констатирует, что финансовая поддержка из федерального бюджета в рамках госпрограммы направляется на реализацию мелиоративных мероприятий, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений. До 2030 года правительство России планирует выделить около 65 млрд руб. на строительство и модернизацию 90 гидротехнических объектов. Помимо этого, для реализации программы необходимы и уже проходят изменения в законодательстве, комментирует он. Так, с 1 января 2025 года муниципальные образования приобретают право собственности на невостребованные земельные доли во внесудебном порядке, что упрощает процедуру возврата земель в оборот.

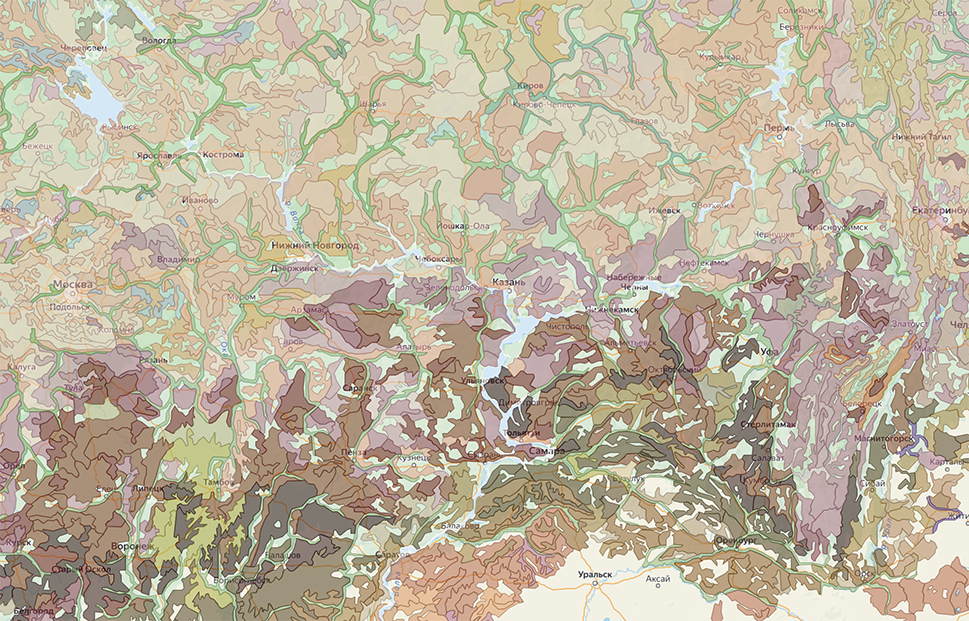

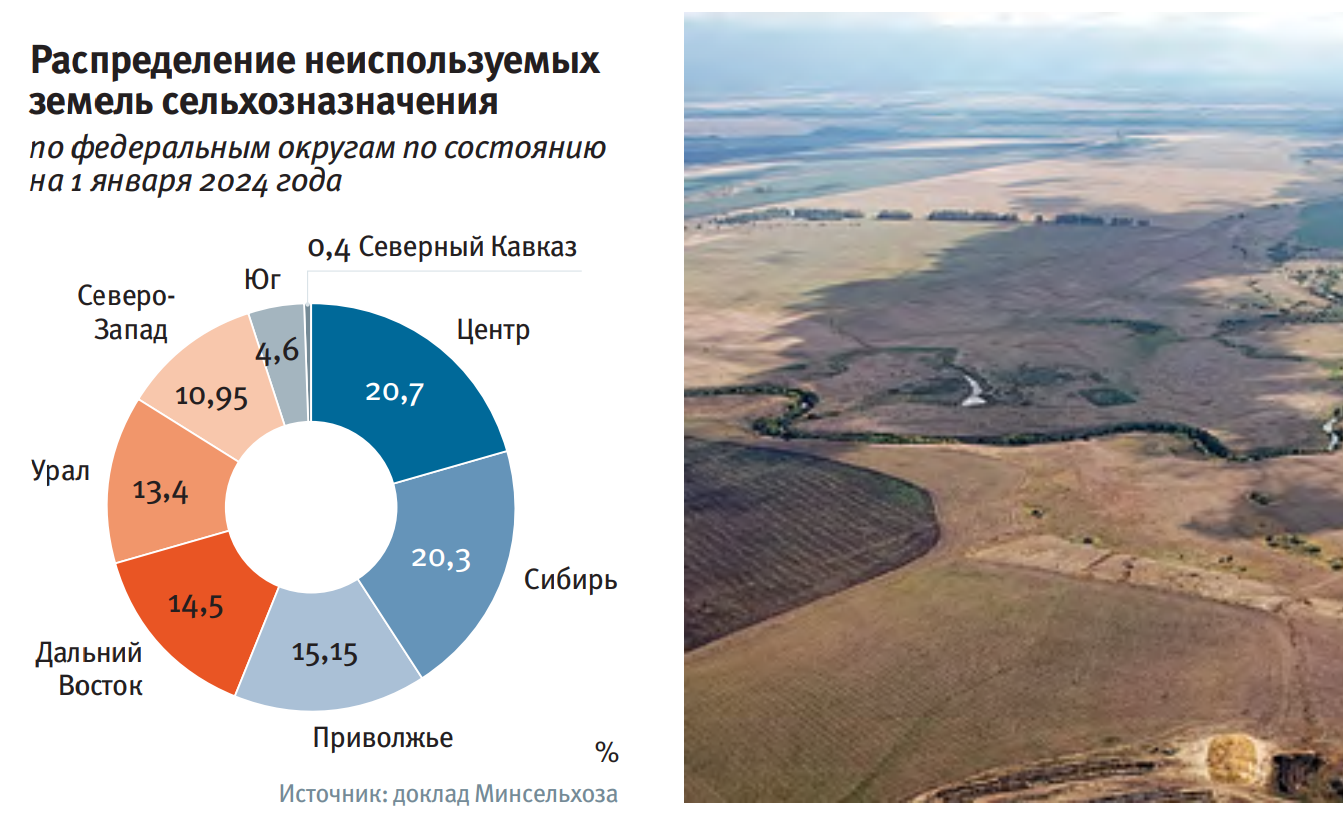

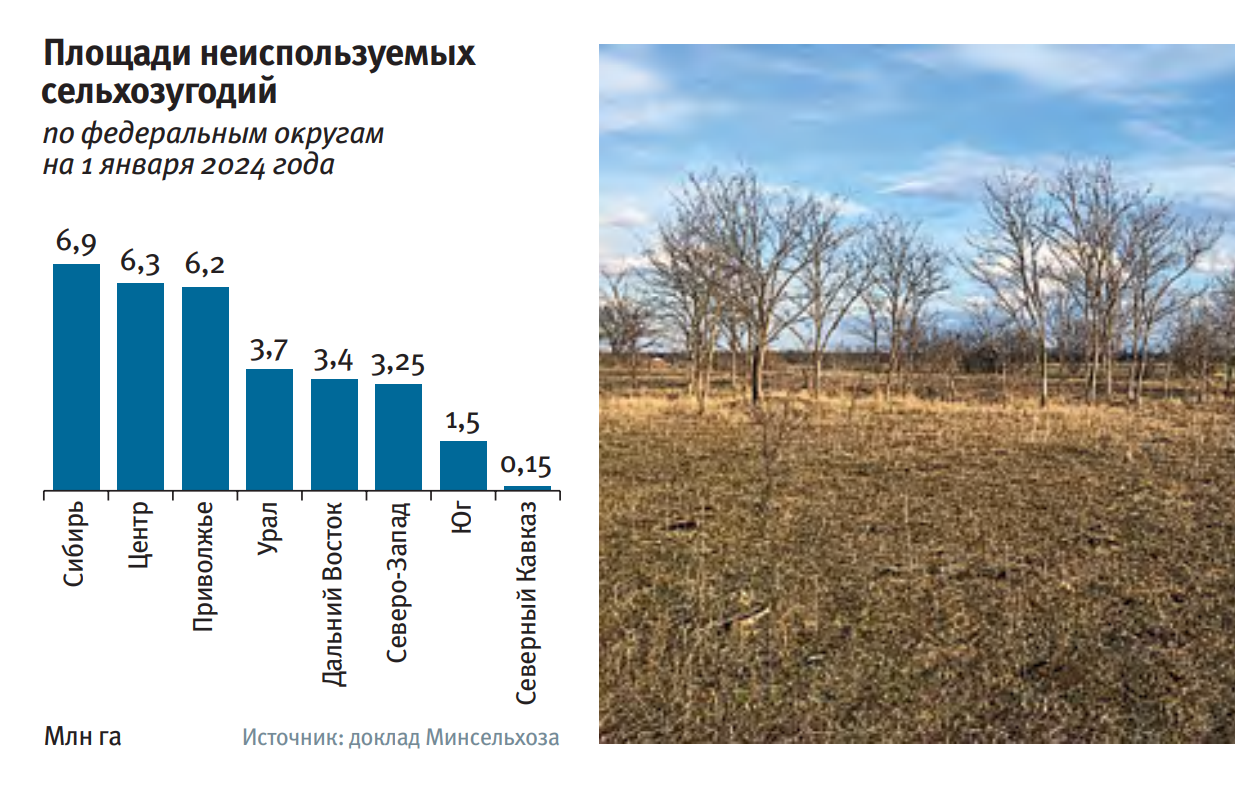

По состоянию на 1 января 2024 года, согласно данным Росреестра, площадь земель сельхозназначения в России составляла чуть менее 375 млн га, а неиспользуемых — 41,3 млн га (или 11% общей площади). Лидером по площади не задействованных в производстве земельных участков в России является Центральный федеральный округ. На него приходится около 20,7% всей неиспользуемой площади по стране, следует из доклада Минсельхоза о состоянии и использовании земель сельхозназначения в России в 2023 году. Наименьшие доли залежей в регионах с почвами высокого плодородия и благоприятными климатическими условиями — Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (4,6% и 0,4% соответственно).

По сравнению с 2022 годом в 2023-м площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в целом по России сократилась на 2,03 млн га. Согласно информации, опубликованной в итоговом докладе Минсельхоза, к концу 2024-го в оборот было вовлечено почти 2,4 млн га. В мае этого года на заседании коллегии Минсельхоза вице-премьер Дмитрий Патрушев отмечал, что рамках госпрограммы «Земля» к концу 2025-го в сельхозпроизводство вернется еще порядка 3 млн га сельхозземель.

Между тем в ряде областей Нечерноземной зоны России, в том числе в Московской, Калужской, Тульской, Смоленской, Нижегородской, доля залежных участков остается значительной, знает доцент кафедры почвоведения, геологии и ландшафтоведения РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, к.с.-х.н. Олег Ефимов. При этом в свое время в данную категорию переходили в первую очередь малопродуктивные, маргинальные агроландшафты — эродированные, переувлажненные, каменистые, солонцеватые, солончаковатые, напоминает он. По мнению ученого, реализация планов по введению в производство миллионов гектаров возможна только при условии надзора и контроля со стороны государственных и муниципальных служб и ведомств, а также при наличии в агропредприятиях сотрудников с качественным профильным образованием почвоведа.

Генеральный директор ГК «Продимекс» Виктор Алексахин текущие темпы ввода залежных земель в оборот оценивает позитивно. «Они могли быть выше, но для этого требуется больше ресурсов, как технических, так и человеческих», — отмечает он. Сам холдинг видит целесообразность усилить работу по введению в оборот земель в Воронежской области, так как она является одним из ключевых регионов присутствия для группы компаний. За последнее время в агропроизводство там было возвращено более 500 га неиспользуемых участков. Для такой работы «Продимекс» в большой степени привлекает стороннюю рабочую силу, поскольку своих работников может задействовать только в межсезонье или после проведения всех полевых операций и до начала уборочной кампании. Освоением залежей компания занимается и в Краснодарском крае, а также в Курской и Пензенской областях, добавляет руководитель.

Разброс затрат

Ученые Тимирязевской академии считают, что при принятии решения о том, как использовать залежные земли, стоит обращать внимание на их характер. Так, в залежных почвах под травянистой растительностью во многих случаях происходит улучшение показателей плодородия. В условиях отсутствия обработки она способствует увеличению содержания органического вещества, что ведет к улучшению многих показателей почвенного плодородия: питательного режима, микробиологического состояния, структуры почвы и ее водно-физических свойств, перечисляет Ефимов. А вот в залежах под древесно-кустарниковой растительностью, как правило, происходит ухудшение показателей плодородия исходного состояния почвы — в неблагоприятную сторону меняются физико-химические свойства, количественные и качественные показатели состояния органического вещества, питательный режим, структурное состояние и физические свойства, рассказывает он.

Возвращение в оборот почв под травянистой растительностью не требует значительных усилий и затрат, а также применения специальной техники и сложных технологий. «Работы же по удалению деревьев и кустарников обходятся дороже и обычно ведут к нарушению строения почвенного профиля, а также дополнительно способствуют ухудшению показателей плодородия», — сообщает Ефимов.

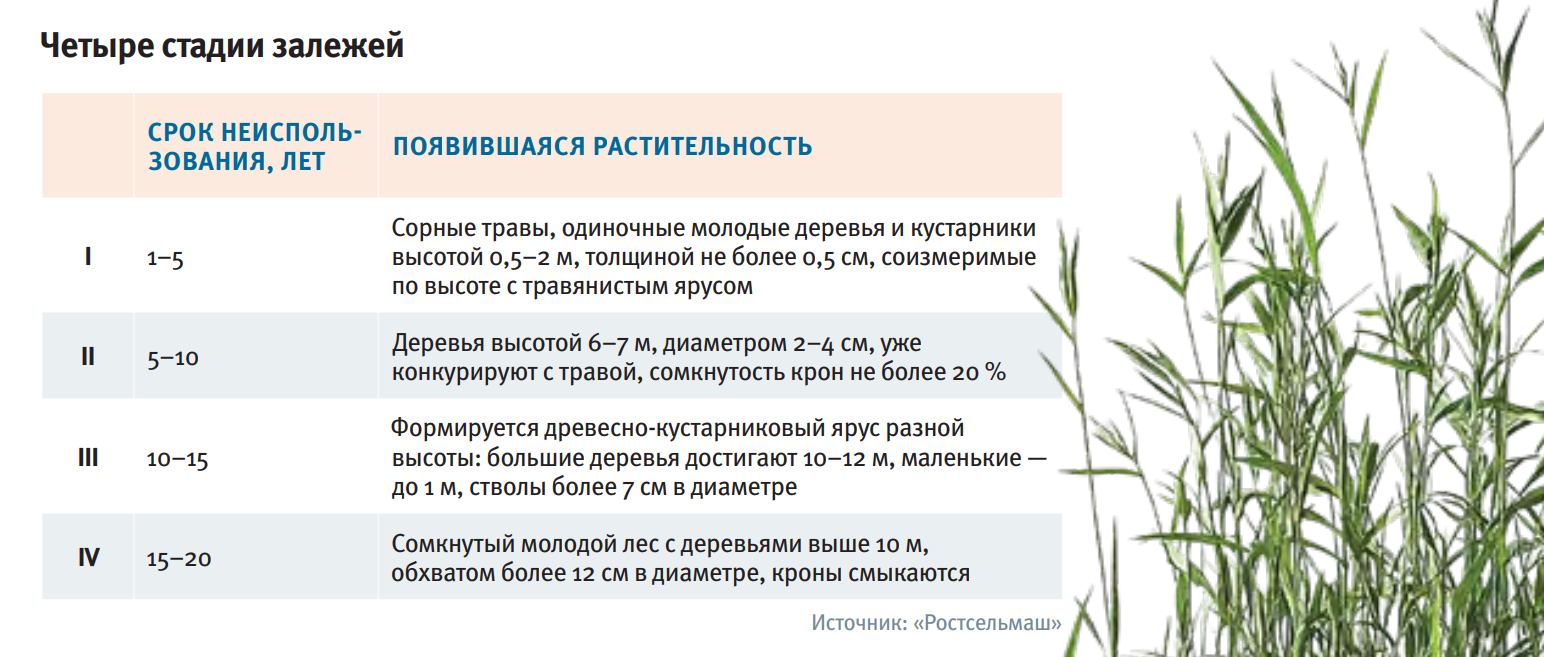

Чем больше лет прошло с момента окончания использования земель, тем больше потребуется вложений и времени на их введение в оборот, отмечают специалисты «Ростсельмаша». По сроку, прошедшему с момента прекращения эксплуатации, залежи разделяют на четыре стадии. Первая — начало зарастания — когда земли не использовались от года до пяти лет. А на четвертой заброшенные участки уже, как правило, представляют собой сомкнутый молодой лес с деревьями выше 10 м и обхватом более 12 см в диаметре. Практика показывает, что на последней стадии территории вряд ли пригодны к возвращению в оборот, так как дешевле приобрести уже окультуренный участок, говорит представитель компании. В среднем же разбег вложений составляет от 8 до 40 тыс. руб./га в зависимости от степени зарастания полей, размера субсидирования и временных ограничений.

Юридические аспекты

Ольга Романова, Управляющий партнер юридической группы «Ратум»

При введении в оборот неиспользуемых сельхозземель нередко возникает вопрос собственности участков. Если залежи находятся в ведении государственной или муниципальной администрации, то процедура по их возвращению в производство в 99% случаев осуществляется через торги. В данном случае в торгах с большей вероятностью выиграют крупные компании, у которых есть больше финансовых ресурсов. У малых хозяйств есть права на заключение договоров аренды без торгов. Реализовать их без судов помогут административные регламенты по предоставлению земельных участков без проведения торгов, правда, не во всех регионах они есть, что и выливается в соответствующие сложности для фермеров.

Приобретенный залежный участок должен быть введен в оборот в течение трех лет, иначе есть риск его изъятия и достаточно большие штрафы. Однако для земель, не используемых от трех до пяти лет, срок окупаемости инвестиций составляет три-четыре года. При вводе в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых мелиорированных земель окупаемость затрат превышает пять лет, а договоры аренды без торгов редко заключают больше чем на этот срок. Таким образом, необходимо на законодательном уровне установить, что залежные земли сдаются в аренду на срок хотя бы до 10 лет, тогда и интереса к их освоению будет больше.

Есть и еще один аспект, который необходимо учитывать. Нередко случается, что предприниматели вкладываются в выкуп земель сельхозназначения для последующей передачи в субаренду или продажи с ограничениями. Сами они данные участки не обрабатывают. Соответственно, земля в итоге оказывается заброшенной. Поэтому при получении площадей в собственность или аренду — неважно, государственная это или частная собственность, — всегда необходимо фиксировать то состояние, в котором данный участок забирает новый пользователь (с фотофиксацией и подробным описанием состояния земель, плана по введению их в оборот). Тогда в случае проверки Россельхознадзора пользователь земли сможет продемонстрировать, в каком состоянии он ее принял и что сделал для ввода в оборот. Хороший пример — Белгородская область, где в хозяйствах ведутся паспорта земельного участка. Их составление прописано на уровне регионального законодательства. Этот документ помогает избежать привлечения к ответственности за неиспользование земельного участка, которая предусматривает очень высокие штрафы.

Агропредприятия вводят в обороты неиспользуемые земли, как правило, если они располагаются вблизи от основных полей, рассказывает директор агродивизиона группы «Таврос» Андрей Колмансон. Учитывая, что зачастую залежные участки могут быть неудобны для обработки, например из-за растительной засоренности, склонов и близости рек, целесообразность их использования в каждом случае оценивается индивидуально. Необходимо смотреть и на состояние почвы. Обычно сроки работ составляют от одного до двух вегетационных сезонов до выхода на устойчивое производство, а период окупаемости в зависимости от культур и объема вложений — от двух до пяти лет. «Однако может потребоваться внесение дополнительного питания, выращивания сидератов и гербицидной обработки в течение нескольких лет, прежде чем почва обеспечит хорошую урожайность, — подчеркивает руководитель. — При больших объемах ввода таких земель в оборот может использоваться специализированная техника, что тоже увеличивает инвестиции».

Несколько лет назад компания «Башкир-Агроинвест», входящая в «Таврос», вернула в сельхозпроизводство примерно 1 тыс. га ранее не используемых земель. «Работы в Башкирии велись по стандартной схеме: расчистка от кустарников, деревьев и пней, далее — вспашка, выравнивание, внесение удобрений, а уже затем посев сидератов и основных культур», — вспоминает Колмансон. Затраты на ввод этих участков окупились примерно за три года. Сейчас на них выращивают злаковые культуры, в основном пшеницу.

Финансовые затраты на ввод одного гектара сильно варьируют, отмечает руководитель. В простых случаях, когда участок относительно чистый, сумма ограничивается несколькими тысячами рублей на гектар. Если требуются более масштабные работы — корчевка, мелиорация и прочие операции, то вложения превышают 100 тыс. руб./га. В среднем по стране полное восстановление с мелиорацией обойдется примерно в 50-60 тыс. руб./ га, оценивает топ-менеджер.

ГК «АгроТерра» ориентирована на эффективное использование принадлежащих ей земель. Для этого она возвращает в оборот участки, которые ранее были в аренде или не использовались по иным причинам. Специалисты компании проводят оценку восстановления каждого конкретного поля, учитывая несколько важных факторов. «Во-первых, обращаем внимание на земли, о которых арендаторы не заботились должным образом: нарушали агротехнические регламенты или вообще не обрабатывали, из-за чего происходила деградация почвенного покрова или засорение массивов сорняками, и в результате сформировывалась сложная залежь — от травяной до кустарниково-древесной, — делится руководитель отдела недвижимости группы Максим Терев. — Наша цель — восстановить плодородие почв на таких полях, ведь многие из них обладают высоким потенциалом урожайности». Реабилитация подобных участков включает восстановление деградированных почв, борьбу с сорняками, очистку от древесной поросли и глубокую предпосевную подготовку.

Второй фактор, который учитывают в компании, — стоимость процесса возврата земель. Прежде всего она зависит от степени заброшенности участков. В среднем подъем травяной залежи обходится в 6 тыс. руб./га без учета НДС, тогда как работа с древесной порослью может стоить от 30 тыс. до 100 тыс. руб./га, информирует Терев. В некоторых случаях стоимость восстановления превышает рыночную цену самой земли, признает он.

Всего «АгроТерра» планирует в ближайшее время вернуть в оборот около 34 тыс. га земель, осенью 2024 года было введено 7,4 тыс. га, весной 2025-го — еще 10,9 тыс. га. «С сентября текущего года планируем приступить к работе с более чем 15 тыс. га», — сообщает Терев. На данный момент все проекты реализуются за счет собственных средств компании.

По экспертной оценке ученых кафедры почвоведения, геологии и ландшафтоведения РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, инвестиции в освоение земель без учета стоимости сельхозтехники могут составлять от 15 тыс. до 90 тыс. руб./га в таежно-лесной и лесостепной зонах и от 6 тыс. до 15 тыс. руб./га — в степной зоне. «На затраты по введению земель в сельскохозяйственный оборот влияют сроки их неиспользования, геоморфологическая характеристика, геометрия и размеры участков, транспортная доступность, ограничения и обременения», — поясняет Ефимов.

В России действует федеральная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса», а также региональные субсидии и гранты, которые позволяют компенсировать часть затрат на расчистку и восстановление, напоминает Андрей Колмансон. Доступность этих мер зависит от региона, состояния земли и соответствия проекта требованиям, считает он

Агротехнические операции

При введении земель в сельхозоборот аграрии проводят целый комплекс агротехнических мероприятий, рассказывает Борис Борисов. Это работы по расчистке земель от древесно-кустарниковой растительности, камней, пней; нивелирование мезо- и микрорельефа, проведение мелиоративных мероприятий, корректировка гранулометрического и физико-химических свойств почвенного покрова. «Удаление древесно-кустарниковой растительности, как правило, происходит путем дезинтеграции биомассы кустарника и мелколесья в щепу с заделкой в верхний горизонт почвы. Также широко используется технология аэробного разложения органических компонентов древесной растительности в органоминеральных валах (буртах), — знает он. — Это более длительный метод устранения древесно-кустарниковой биомассы, но менее энергозатратный».

Не стоит забывать про такие важные мероприятия, как инвентаризация, кадастровый учет, определение границ неиспользуемых земель с помощью спутниковых снимков и ГИС-технологий, выявление правообладателей и проверка на предмет нарушений, например нецелевое использование или простой более трех лет, обращает внимание партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. Среди основных технологических операций по возврату земель в оборот она выделяет агрохимическое обследование почвы, анализ на загрязнения, составление плана работ. «Затем проводится расчистка территории: удаление древесно-кустарниковой растительности с помощью корчевки или вырубки, уборка камней, удаление порубочных остатков, — перечисляет она. — Далее землю вспахивают: на этом этапе часто нужна глубокая вспашка, обычно оборотным плугом, для борьбы с многолетними сорняками и разрушения плужной подошвы».

Еще одна важная операция — дискование и боронование, в ходе которых происходит дробление крупных пластов почвы, вычесывание корневищ сорняков, выравнивание поверхности поля. Потом на основе данных агроанализа вносятся недостающие минеральные (азот, фосфор, калий) и органические удобрения для восстановления плодородия. Завершается спектр работ проведением фитомелиорации — посевом многолетних трав (например, клевера, люцерны) для восстановления структуры почвы и подавления сорняков. «Это может быть первый этап перед возвращением к традиционным культурам», — отмечает Корягина.

При возвращении неиспользуемых полей в севооборот важно установить их историю, особенно касающуюся применения средств защиты растений, в первую очередь гербицидов, и уже с учетом этой информации планировать размещение культур, рекомендует начальник департамента маркетинга фирмы «Август» Дмитрий Белов. Если до этого на полях возделывалась монокультура и использовались гербициды с длительным последействием, могут быть последствия в виде фитотоксичности и снижения урожайности последующих посевов — если только речь не идет о залежных землях или участках, не обрабатывавшихся десятилетиями, уточняет он.

Также важно провести агрохимический анализ и исследование почвы, что даст возможность точно рассчитать потребность в питательных веществах, определить оптимальные способы обработки и направление посева, в целом адаптировать систему земледелия, советует Белов. Обязательной является оценка видового состава сорняков на поле. «Если участок длительное время не был в обороте, зачастую потребуется начать с удаления древесно-кустарниковой растительности, после чего провести выравнивание поля», — добавляет он.

Компания «Август-Агро» активно развивает свою деятельность в Татарстане с 2018 года. Общая площадь ее пашни уже достигла 220 тыс. га. И многие поля, перешедшие под управление холдинга, были заброшенными. «Местами сельхозработы фактически не проводились более десятилетия, — вспоминает заместитель гендиректора по производству УК «Август-Агро» Ильнар Харисов. — За прошедший период мы суммарно ввели в оборот порядка 50 тыс. га залежей».

На всех площадях в республике компания работает по технологии беспахотного земледелия. «Соответственно, и при обработке залежных земель мы учитываем то, что сеять в дальнейшем будем без вспашки», — делится замруководителя. Перед первым посевом специалисты предприятия выполняют однократно несколько операций. Первая — глубокое рыхление. На этом этапе главная задача — разбить подплужную подошву почвы. Для этого используется трактор РСМ 3575 в сцепке с комбинированным агрегатом Horsch Tiger / Gregoire Besson / VADERSTAD TopDown. «Далее дисковой бороной в два прохода разбиваем крупные куски земли и выравниваем ее поверхность, — продолжает Харисов. — Эту операцию проводим трактором РСМ 3575, агрегатируемым с прицепной бороной Amazone Catros 12000». Все операции осуществляются под углом 45° к предыдущему проходу, что повышает качество обработки почвы.

Затем по мере отрастания сорных растений специалисты компании производят глифосатную обработку препаратом Торнадо 500 с добавлением Адью (и то и другое — производства фирмы «Август») при помощи самоходного опрыскивателя Jacto Uniport 4530. «Если участки заросли древесно-кустарниковой растительностью, то используем телескопический погрузчик JCB 531-70 c корчевателем ТЗ-3.0 либо арендуем экскаваторы, — рассказывает Харисов. — Выкорчеванные деревья вывозим при помощи собственных тракторов с прицепами».

Орудия труда

«Продимекс» для введения земель в оборот использовал разные виды техники — и специализированную, с которой на работы выходили привлеченные специалисты, и имеющуюся в филиалах, например фронтальные погрузчики и дисковые орудия. Основные сложности в работе с залежными землями — это выкорчевывание старых, укоренившихся деревьев и уничтожение древесной растительности, делится Виктор Алексахин.

В настоящее время сельхозпроизводителям предлагается достаточно широкий спектр специальной техники и навесного оборудования, которые позволяют самостоятельно провести различные этапы удаления древесно-кустарниковой растительности, говорит Олег Ефимов. К ним относятся бульдозерные отвалы, позволяющие агрегатировать тракторы пятого класса тяги и выше. Так, передний поворотный отвал ППО-3,5 дает возможность агрегатировать тракторы «Кировец» серий К-5 и К-7. Для удаления пней используют гидравлические корчеватели. Данный вид работ может быть выполнен навесными корчевателями КГ-1,1 и КГЧ-1,2, способными извлекать из земли деревья и кустарники диаметром до 25 см. «Агрегатируются они тракторами третьего — пятого тягового класса», — уточняет эксперт.

Эффективным инструментом для оборачивания, выравнивания и измельчения корней деревьев и кустарников ученые Тимирязевки считают мелиоративную борону БПМ-5 «Зубр», которая способна проводить обработку почвы на глубину 15-30 см с шириной захвата 5 м. Агрегатируется она тракторами пятого тягового класса и выше. Еще одним эффективным инструментом при вводе залежных земель в сельскохозяйственный оборот является мульчер, который позволяет измельчать деревья и перемешивать древесные остатки с почвой. Так, компанией «Брянсксельмаш» разработано и освоено производство мульчеров MC45220, которые эффективно расчищают заросли молодого леса диаметром до 40 см и превращают их в щепу.

«Однако наличие технических средств не гарантирует 100% результат, — подчеркивает Борисов. — Восстановление и поддержание плодородия почвы — процесс длительный и сложный, требующий профессиональных знаний по почвоведению, агрохимии и агрономии, а также нормативно-правового регулирования вопросов охраны почв и плодородия».

Одно из самых уязвимых мест при работе на залежных землях — шины, считают в «Ростсельмаше». Они не только страдают от проколов острыми пнями, но и стираются о корневища и древесные остатки. Для безопасной работы возможна установка специальных шин с укрепленными боковинами, однако специально приобретать такие покрышки, чтобы «убивать» их на работах по залежам, эксперты не рекомендуют. По мнению управляющего товарной группой «Тракторы» компании «Ростсельмаш» Олега Стецюка, оптимальным вариантом будет установка на трактор для таких работ изношенных неликвидных шин, со стертым протектором, которые не жалко. Помимо этого, желательно установить на шины датчики контроля давления.

Директор аграрного направления компании «АгроПромШина» Дмитрий Сысолетин отмечает, что операции, которые обычно проводят при возвращении сельхозземель в оборот, зависят от того, в каком состоянии находятся участки. «Если земля сильно заросла деревьями, сначала выполняется порубка и вывоз древесины. На территориях, где растут молодые деревья, выполняют их повалку с последующим мульчированием, — рассказывает он. — После этого проводят корчевание пней с помощью специальных борон. Когда участок очищен от растительности, переходят к традиционным полевым работам по подготовке почвы».

Чаще всего для таких операций используется стандартная агротехника — в первую очередь тракторы, которые дооборудуют дополнительными узлами. Спереди устанавливается отвал для расчистки, а сзади — навеска: мульчер или борона для корчевания пней, уточняет Сысолетин. «Особенность работы на залежных землях в том, что техника должна выдерживать высокие нагрузки при расчистке и перемалывании древесины, а также работать в условиях неровного рельефа и плотного грунта, — подчеркивает он. — Поэтому из отечественных моделей при проведении таких операций наиболее востребованы мощные тракторы “Кировец” и техника “Ростсельмаша”».

Одним из рисков при таких работах действительно считается повреждение шин, особенно во время валки и порубки деревьев: острые края стволов и веток могут проколоть покрышки. «Стандартные сельскохозяйственные шины не защищены от таких повреждений — их ремонтируют на месте с помощью жгутов или болтов, в итоге колеса часто выглядят буквально как “ежи”, — знает Сысолетин. — Чтобы снизить риск повреждений, мы рекомендуем использовать специальные шины со стальным поясом. Такая технология давно применяется при производстве лесных шин, которые рассчитаны на еще более суровые условия эксплуатации».

Специалисты «Ростсельмаша» отмечают, что на безлесых территориях и при толщине поросли не более 0,5 см с малым количеством кустарника на поля можно сразу заходить плугом. Однако, даже если на участках мало растительности, это зачастую слишком трудозатратно, утверждает Олег Стецюк. Оптимальный способ обработки таких земель —предварительное дискование тяжелыми дисковыми боронами, которое позволит убрать верхний травянистый слой, дать ему подсохнуть и перегнить. После уже можно работать и плугом.

Стратегический резерв

Альбина Корягина из компании Neo напоминает, что в отдельную категорию неиспользуемых земель входят земли запаса — то есть участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленные физическим и юридическим лицам. В России, согласно данным Росреестра на начало 2024 года, таких земель было почти 87,7 млн га. Общая площадь сельхозугодий в категории земель запаса (то есть переведенных из категории запаса в земли сельхозназначения) в стране остается чрезвычайно стабильной, с незначительными колебаниями вокруг отметки 7,9 млн га, сообщает эксперт.

Регионы с крупнейшими площадями земель запаса — республики Тыва, Саха, Бурятия, Забайкальский край. «Это субъекты с обширными территориями и сложными условиями для сельского хозяйства», — объясняет Корягина. Минимальные площади — в густонаселенных областях Центральной России, например в Липецкой, Тульской, Белгородской областях, где практически вся земля давно распределена и вовлечена в оборот. При этом в некоторых регионах видна тенденция к сокращению земель запаса, например в республиках Алтай и Башкортостан, Калининградской области. По мнению эксперта, это позитивный сигнал, говорящий о переводе таких земель в категорию сельскохозяйственного назначения или иные категории для активного использования.

В то же время региональное неравенство — колоссальный разрыв между субъектами-лидерами, вводящими в оборот ежегодно десятки тысяч гектаров, и аутсайдерами, рекультивирующими единицы гектаров, — отражает экономическую специализацию и финансовые возможности регионов страны, дополняет Корягина. «Земли запаса — стратегический резерв и потенциальный ресурс для развития сельского хозяйства и решения задач продовольственной безопасности», — говорит она.

При подборе пары «трактор — плуг» руководитель советует ориентироваться на соотношение 35-40 л. с. на корпус. При этом следует учитывать запас мощности, так как при работе с тяжелыми растительными остатками тяговое усилие возрастает. Соответственно, при восьмикорпусном плуге хозяйству понадобится трактор мощностью около 320 л. с., отмечает он.

Этими же орудиями Стецюк рекомендует заходить на участки, которые находятся на второй стадии запустения. «Если на залежных полях уже присутствуют деревья, идти плугом по корневищам будет тяжело, — объясняет он. — В задачи входит не только очистка поля от “верхней части айсберга” — веток и стволов, но и разрезание корней, максимальное измельчение их подземной части». Тяжелые дисковые бороны отлично справляются с такой работой и сразу во время первого прохода могут валить деревья и кустарник 3-4 см в диаметре, заверяет управляющий товарной группой «Почвообрабатывающая техника» «Ростсельмаша» Александр Власенко. Практика показала, что такое орудие хорошо подходит для разрезания дернины и корневищ. Руководитель также рекомендует использовать бороны с крупновырезанными дисками — большой «ромашкой». «Они агрессивнее дробят и измельчают растительные остатки, подходят для порубки мелкого кустарника», — поясняет он.

Бороны же при работе с залежными землями стоит подбирать с давлением на один диск не менее 250 кг, способные заглубиться и разрезать корневую систему и дернину оставленной земли на 25 см. Дисковые бороны, создающие небольшое давление, будут просто «перепрыгивать» через корни, не разрубая их, отмечает Власенко. Для порубки древесной части еще можно использовать так называемые лесные фрезы (лесные мульчеры), которые справляются почти с любым диаметром ствола.

Применение СЗР

Для облегчения процесса разложения пней и корневой системы спиленных деревьев и кустарника, а также удаления трудновыводимых сорняков специалисты «Ростсельмаша» рекомендуют обработку гербицидами сплошного действия — для этого подойдет любое глифосатосодержащее средство. «Если растительность позволяет, первыми по мелколесью или кустарнику могут проехать опрыскиватели, — поясняет представитель компании. — Если же деревья были достаточно крупными и первым прошел мульчер, то после него нужно дождаться отрастания пеньков и растительности и затем накрыть эту поросль “химической атакой”, а уже потом обрабатывать дисками — это значительно сократит затраты энергии».

Заходить с глифосатами на безлесые, заросшие сорняком земли агрономы советуют весной или в начале лета, когда высота растений будет 15-20 см. Затем после первой обработки следует выждать две-три недели до новой волны сорняков и, когда уже часть дернины разложится, провести обработку дисковыми агрегатами. Процесс обработки в этом случае будет существенно облегчен. Тем не менее требуется несколько проходов, чтобы верхний слой дерна продолжал разлагаться, уточняет представитель «Ростсельмаша». К осени земля подойдет с достаточно хорошо разложившимися корнями и перемешанными растительными остатками, а под зиму такие площади лучше всего перепахать, чтобы заделать вглубь остатки корней и сорняков. Весной можно еще раз пройтись дисковыми орудиями и приступать к севу, рекомендует он.

Вносить удобрения с умом

Наиболее важным показателем, регулирующим рациональное использование и охрану земель, ученые РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева считают норматив содержания органического вещества. Так, если внесение минеральных удобрений в почву способно достаточно быстро скорректировать показатели содержания макро- и микроэлементов, то вопрос поступления органического вещества и его воспроизводства является неудобным по ряду причин, акцентирует внимание Борис Борисов. «Данные массовых агрохимических исследований свидетельствуют об устойчивой тенденции снижения органического вещества почв при незначительном изменении содержания подвижных форм элементов питания, обеспеченных за счет внесения минудобрений, — утверждает ученый. — Отказ от пополнения органического вещества почвы приводит к комплексным деградационным процессам, сопровождающим выпаханностью почв, к потере агрономически ценной структуры, ухудшению водно-физических свойств». В целом использование высоких доз минеральных удобрений не приводит к формированию высокого урожая. Такой подход ущербен и вреден, подчеркивает Борисов.

В «Продимексе» в большинстве случаев после уничтожения крупных древесно-кустарниковых растений тоже используют гербициды сплошного действия, выбирая препараты согласно спектру их применения, а удобрения вносят только под посев последующих культур. «Если речь идет о целых полях, то в первую очередь мы засеваем их озимой пшеницей, — делится Алексахин. — Когда же мы разрабатываем часть полей, то там мы высеваем культуру согласно севообороту и ротации на этом участке, например яровой ячмень или яровую пшеницу».

Работа со средствами защиты растений на вводимых в оборот землях начинается на этапе борьбы с сорной растительностью, рассказывает Белов. «В хозяйствах, использующих механическую обработку почвы, можно комбинировать механическое и химическое парование, — предлагает он. — Такой подход позволяет эффективно бороться как с однолетними, так и с многолетними двудольными и злаковыми сорняками». Для химического парования в качестве базы применяют препараты, в состав которых входят соли глифосата — изопропиламинная или калиевая. Норма и кратность их применения зависят от степени и типа засоренности».

При подборе первых культур для сева на вводимых в производство участках стоит фокусироваться на тех позициях, на которых можно применять как противодвудольные, так и, что особенно важно, противозлаковые гербициды, подчеркивает менеджер по устойчивому развитию компании «Сингента», кандидат биологических наук Елена Соколова. Именно многолетний злаковый компонент флоры преобладает на залежах. По ее наблюдениям, мало кто обращает внимание на важность применения биопрепаратов для повышения биологической активности почвы. «В первую очередь необходимо сконцентрироваться на биоте, способствующей активации целлюлозолитических процессов, — советует она. — Кроме того, могут использоваться биопрепараты, обеспечивающие повышение доступности питательных элементов — ассоциативные азоспириллы, увеличивающие биодоступность азота для однодольных и двудольных сельскохозяйственных культур, а также фосфат-калий-железо, мобилизующие бактерии, переводящие в доступные формы эти питательные элементы».

Также для обработки сельхозземель при возвращении их в оборот можно использовать деструкторы, совмещая их с азотными удобрениями в количестве 30-40 кг д. в./га. Это необходимо, потому что сухие растительные остатки злаковых имеют соотношение «углерод — азот» (C:N) 80:1, а для микробиологического разложения субстрат должен иметь соотношение C: N 29:1, поясняет специалист.

Перед принятием решений о возвращении в сельхозоборот конкретных участков необходимо почвенное обследование для определения уровня потенциального плодородия почв под залежью, чтобы оценить экономическую эффективность и целесообразность мероприятий по их освоению, подчеркивает еще раз Олег Ефимов. По его мнению, текущие темпы ввода залежей в оборот соответствуют удовлетворительным показателям. «Огульное возвращение малопродуктивных земель в агропроизводство не приведет к росту экономических показателей, а активизирует ускоренные процессы деградации», — считает он.

При необходимости и экономической целесообразности темпы освоения залежей могут быть в разы выше, полагает Борис Борисов. Пока же данные инвестиции сдерживает нестабильность рынка, геополитическая обстановка, экономическая ситуация в мире и внутри страны, цены на ГСМ и технику, а также другие факторы, констатирует он.