Журнал «Агроинвестор»

Площади зерновых культур под урожай 2025 года сократились на 5%, в 2026-м негативные тенденции могут продолжиться, так как рентабельность выращивания пшеницы в этом сельхозгоду останется низкой. Валовой сбор зерна прогнозируется высокий — около 135 млн т, а вот качество его ухудшится: из-за влияния осадков получится много проросшего зерна. Большой недобор урожая ожидается в Ростовской области и Краснодарском крае, что позволит нарастить экспортные возможности Центру и ПФО

Международный совет по зерну (МСЗ) в сентябрьском обзоре повысил прогноз урожая пшеницы в России с 83,7 млн до 85 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Оценка сбора всего зерна увеличена со 122,1 млн до 122,3 млн т. При этом прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне 2025/26 остался без изменений — 43,6 млн т, зерновых в целом — понижен с 52,4 млн до 51,1 млн т.

Минсельхоз США в сентябре также повысил свою оценку по производству пшеницы в нашей стране — с 83,5 млн до 85 млн т (без учета Крыма и новых регионов), а по вывозу понизил на 1 млн т, до 45 млн т, что объясняется слабыми темпами отгрузок в начале сельхозгода. Также были скорректированы прогнозы урожая и экспорта фуражного зерна. Валовой сбор может составить 35,98 млн т, тогда как в августе американские аналитики оценивали его на уровне 37,43 млн т, вывоз — 6,48 млн против 7,28 млн т. Производство озимой пшеницы ведомство прогнозировало в объеме 61,5 млн т, яровой — в 23,5 млн т. Средняя урожайность главной зерновой культуры, по расчетам аналитиков, достигнет рекордных 32,1 ц/га — на 3% больше, чем ожидалось в августе, и на 9% больше, чем в 2024 году. Прогноз производства ячменя понижен с 17,7 млн до 17,5 млн т, кукурузы — с 15 млн до 14,1 млн т. Урожайность последней аналитики оценивают в 56,4 ц/га, по сравнению с августом она уменьшена на 6%. «Урожайность пересматривается в сторону сокращения из месяца в месяц из-за неблагоприятных условий выращивания с начала сезона, — говорится в обзоре. — Как видно из изображения Индекса испарительного стресса (ESI), урожай кукурузы испытывает стресс из-за длительной засухи и отсутствия достаточной влажности почвы, особенно на Юге и Северном Кавказе».

Российский Минсельхоз в начале осени сохранял свой прогноз урожая зерна неизменным — на уровне 135 млн т. По состоянию на 23 сентября было намолочено порядка 119 млн т, в том числе 86 млн т пшеницы. В этом году вклад в урожай вносят Центр и Поволжье, отмечала ранее глава агроведомства Оксана Лут. «Ждем объемы по Сибири. Но сильно упали объемы производства на Юге в связи с природно-климатическими условиями: сначала были заморозки, потом засуха», — сообщала она.

Ожидания по сбору

Российские аналитики регулярно обновляют свои прогнозы в сторону повышения. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в конце сентября увеличил оценку валового сбора пшеницы до 87,5 млн т, ячменя — до 19 млн т, кукурузы — до 15 млн т.

«Русагротранс» в сезоне 2025/26 ожидает производство зерновых в России (с учетом новых регионов) в объеме около 138,5 млн т (+9,6 млн т к предыдущему показателю), в том числе пшеницы — 89,8 млн т (+4 млн т). «По ячменю ожидается прирост с 16,7 млн до 19,2 млн т за счет высокой урожайности в Центре и на Волге, по кукурузе — с 13,1 млн т до 13,9 млн т, — информирует руководитель аналитического центра компании Игорь Павенский. — Производство зернобобовых может вырасти до рекордного показателя в 8 млн т в сравнении с 5,4 млн т в прошлом сезоне, в том числе сбор гороха ожидается на уровне 5,2 млн т».

Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут в середине сентября оценивал урожай зерна в 138 млн т с учетом новых территорий и в 135 млн т без них, 87 млн т из этого объема придется на пшеницу. «Ячменя отечественные аграрии, скорее всего, соберут около 19−19,5 млн т, кукурузы — более 14 млн т», — предполагал он.

Сентябрьский прогноз компании «ПроЗерно» находился на уровне 137 млн т (без учета новых регионов). В том числе пшеницы — 88 млн т, ячменя — 19,5 млн т, кукурузы — 14 млн т. Главным образом на урожайность повлияла погода, комментирует гендиректор аналитической компании Владимир Петриченко.

Эксперт отмечает, что площади зерновых в этом году находятся на минимуме с 2014 года. «Посевы сокращаются уже третий год подряд, и в 2025-м они на 5% меньше, чем в 2024-м: 43,8 млн га против 46,1 млн га соответственно», — сообщает он. Петриченко уверен, что негативная тенденция продолжится и дальше, так как экспортные пошлина и квоты отбивают интерес у хлеборобов к выращиванию зерна: рентабельность данного производства постоянно снижается, а у некоторых уже уходит в минус.

Единственный фактор, который, по мнению эксперта, может положительно повлиять на рост урожая, — хорошие погодные условия. «Сейчас погода преподнесла большей части российских аграриев (кроме тех, что находятся в южных регионах, где засуха) отличный подарок, — считает он. — Можно сказать даже, что им очень сильно повезло: теплые условия, которые фиксировались в ЦЧР и ПФО, иначе как Божьей милостью назвать нельзя». Между тем очень маловероятно, что в следующем году растениеводы увеличат площади зерновых, сомневается Петриченко. Уже сейчас заметен явный интерес сельхозпроизводителей к масличным культурам, которые более рентабельны. Их посевы увеличиваются с каждым годом.

Прогноз Российского зернового союза на середину сентября составлял 130 млн т всего зерна, в том числе 84−86 млн т пшеницы. Ячменя будет собрано 20 млн т, что заметно больше, чем годом ранее. «Не приходится ждать большого урожая по ржи (не более 1,2 млн т), — полагает президент РЗС Аркадий Злочевский. — Ее может оказаться даже меньше, чем требуется для удовлетворения внутренних потребностей, и главная причина тому — недосев». Аналогичная ситуация может сложиться и с гречихой, которой также посеяли мало: по сравнению с прошлым годом площадь под этой крупяной из-за ее низкой доходности в 2024-м сократилась на 30%, до 700 тыс. га. В результате производство данной культуры может не превысить 900 тыс. т, притом что традиционно в России собирают более 1 млн т ежегодно. «Однако ситуацию критической назвать нельзя, поскольку запасов гречихи в стране достаточно (в отличие от ржи)», — добавляет эксперт.

Валовой сбор кукурузы Злочевский оценивает в 13-15 млн т. «Главным камнем преткновения в этом сегменте оказались семена, а точнее — переход на отечественные гибриды, — говорит он. — Есть мнения, что они будут сильно уступать в урожайности импортным семенам. Я могу с ними отчасти согласиться, поэтоу урожай кукурузы в этом году не будет рекордным».

Вся надежда — на Центр и ПФО

В разрезе округов ситуация в текущем сезоне сложилась неоднозначная, обращал внимание Корбут. Так, в ЮФО урожай зерна, вероятно, снизится до 28,5 млн т. Но ситуацию в целом «спасет» рост сбора в ЦФО, в Поволжье также будет хорошее производство — весомее, чем в прошлом году, хотя и ниже, чем в рекордном 2022-м, — примерно 32 млн т. «Сейчас основная интрига сезона заключается в том, как сработают Сибирь и Урал, — говорил он в начале осени. — Дождей там прошло много, из-за чего в УФО урожай по сравнению с прошлым годом может подрасти незначительно, а вот СФО есть шансы, что уровень 2024-го превесит». Хотя в этом округе одновременно остро стоит другой вопрос — качество зерна. По информации Корбута, в ряде сибирских регионов вследствие обилия влаги урожай начал прорастать.

В 2025 году имеет место сокращение производства пшеницы в Ростовской области — с 10,1 млн до 7,3 млн т, а также в Краснодарском крае — с 9,9 млн до 7,9 млн т, отмечает Павенский. Однако оно компенсировано рекордным урожаем на Ставрополье (8,1 млн т в сравнении с 6,6 млн т в прошлом сельхозгоду) и увеличением производства в Волгоградской области с 3,1 млн до 4,7 млн т. В целом в ЮФО и СКФО валовой сбор пшеницы в 2025-м снизится на 1,5 млн т — до 31,1 млн т. Также эксперт ожидает сокращения производства в Сибири — с 10,2 млн до 8,5 млн т в основном по причине недосева из-за дождей весной. Основной же рост экспортного потенциала в этом сельхозгоду будет со стороны Центра и Поволжья, где валовой сбор пшеницы превысит результаты даже урожайного сезона 2023/24 и достигнет 22 млн и 21,8 млн т соответственно, считает Павенский.

В южных регионах страны — в Ростовской области, Крыму и на Кубани — из-за засухи произошла «очень сильная просадка», подтверждает Владимир Петриченко. При этом в Ставропольском крае и Волгоградской области по состоянию на начало сентября все было хорошо. «Может, будет даже и рекордный урожай на Ставрополье, — не исключал тогда эксперт. — Многое зависит и от сбора кукурузы». В то же время южные «провалы» будут компенсированы хорошими намолотами (пусть и не рекордными) в Черноземье и Поволжье.

По севу озимых Юг не в лидерах

К 16 сентября аграрии России заняли озимыми культурами 6,4 млн га, что составляет примерно 33,5% запланированной площади и соответствует показателю прошлого года, информирует аналитический центр Ruseed. Лидерами среди регионов по площади засеянных озимых на указанную дату были Саратовская и Волгоградская области (обе засеяли на 16 сентября по 1 млн га), Оренбургская (650 тыс. га), Самарская (445 тыс. га), а также Татарстан (377 тыс. га). «Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных областей, включая засуху и дефицит осадков, большинство субъектов уверенно приближаются к выполнению установленных показателей или уже перевыполняют их», — отмечают аналитики компании.

В Сибири производству мешали сильные дожди, вторит Петриченко остальным. Но в начале осени оценить, какими будут потери, он затруднялся. «Кроме того, если в СФО рано выпадет снег, это тоже может поставить урожай под большой вопрос, хотя изначально он виделся достаточно неплохим», — добавляет эксперт.

Для Краснодарского края и Ростовской области это будет провальный сезон, соглашается Злочевский. «Там длительное время наблюдалась сильная засуха, которая наложилась на нетехнологичные посевы, — поясняет он. — Когда технологичность падает, то неблагоприятные погодные условия сказываются на результатах сильнее». На Ставрополье, которое находится по соседству, ожидается обратная ситуация — рекордный урожай зерновых, как и в регионах, расположенных в центральной части страны, в Поволжье и некоторой части Урала. «По Сибири давать оценки пока рано, — говорил эксперт в начале сентября. — Ситуация в разных районах региона складывается радикально разная, тем не менее пока сибирский урожай выглядит довольно оптимистично».

При этом внутреннее потребление в текущем сезоне, вероятно, не вырастет и сохранится на прежнем уровне — в районе 83−83,5 млн т, прогнозирует Корбут. «В животноводстве ситуация не столь радужная, как кажется, — объясняет он. — Кроме того, животноводческие компании активно внедряют новые технологии, сокращая объем использования зерна, а потребление хлебопродуктов в широком смысле (хлеб и крупы) не растет и расти, скорее всего, не будет».

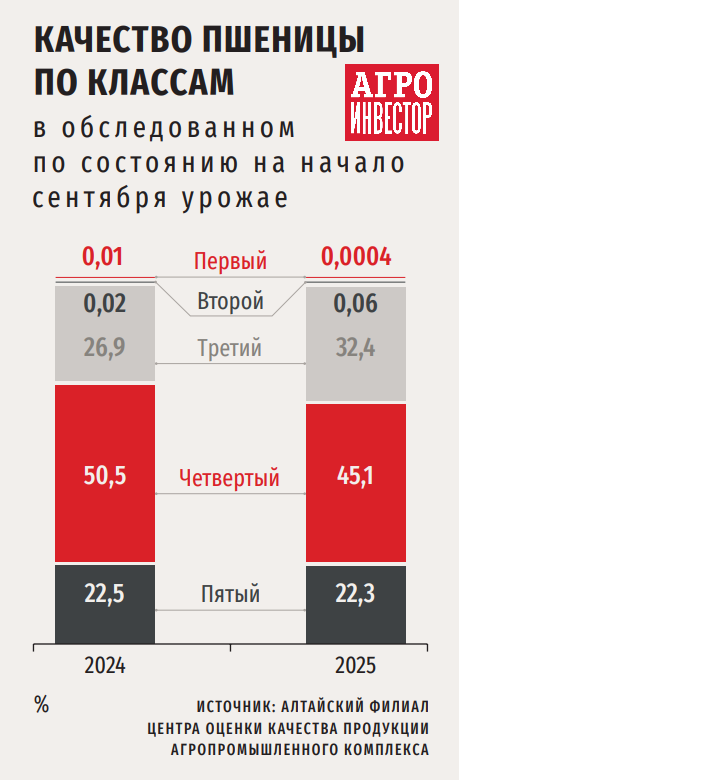

Качество снизилось из-за дождей

Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители в основном подтверждают оценки экспертов. В ГК «Тамбовагропромхимия» площадь уборки зерновых (без кукурузы) составила 11 тыс. га. Валовой сбор пшеницы и ячменя получился в полтора раза больше, чем в 2024-м, средняя урожайность составила около 65 ц/га. Получить такой результат компании помогла погода: жары в регионе не наблюдалось, были периодические дожди, что дало растениям возможность своевременно получать необходимую влагу. С другой стороны, те же дожди мешали приступить к уборке, в результате она началась лишь в августе, практически на 20 дней позже стандартных сроков, и затянулась до сентября. «За 30 лет работы я сталкиваюсь с таким впервые, — утверждает гендиректор предприятия Валерий Солопов. — Естественно, простой зерна отразился на качестве: на полях, с которых пшеницу собирали в последнюю очередь, зерно начало прорастать, на тех же участках, которые обработали первыми, качество получилось хорошее». К сбору кукурузы по состоянию на начало сентября компания еще не приступала. Однако прогнозы на урожайность этой культуры «очень и очень хорошие», говорил тогда руководитель.

Посевы зерновых под урожай этого года «Тамбовагропромхимия» не сокращала, и озимые, и кукурузу посеяли в обычном объеме. При этом в последние три года компания отказалась от сои. Солопов не видит в ней перспективы, так как площади бобовой культуры заметно выросли, и цена на нее будет опускаться. «К тому же это поздняя позиция, которых у нас достаточно: мы сеем кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу», — добавляет он.

Урожай под влиянием климата

Александр Корбут, Независимый эксперт

На рост урожая повлиял в том числе погодный фактор. В 2024-м условия были совсем плохие — паводки, заморозки, засухи, в этом году все складывалось заметно лучше, благодаря чему и нет того снижения, которое произошло по Центру год назад. Однако в современных условиях итог труда аграриев, урожайность в большей степени теперь будут определяться погодой, потому что вкладываться в технологии при выращивании зерновых с учетом их маржинальности просто нет экономического смысла. Да и в целом можно сказать, что Россия входит в тот период, когда изменения климата будут держать производство все время «на качелях»: рекорд 2022 года, когда было намолочено 157 млн т, в обозримой перспективе нам будет весьма проблематично повторить. Скорее всего, урожай будет на уровне среднегодовых объемов производства — 135 млн т, но не исключены и колебания плюс-минус 10−15 млн т.

В компании «Раздолье-Агро» из Тульской области под зерновыми было занято 1,5 тыс. га. Уборка завершилась во второй половине сентября. Урожайность в целом хорошая, на 25 ц/га выше, чем в прошлом году, рассказывает председатель совета директоров Алексей Иванов. Произошло это благодаря тому, что хозяйство успело провести сев в оптимальные сроки и скорректировало технологию, став использовать больше сложных удобрений. «Но качество зерна получилось плохое, видим много пророщенных зерен, — сетует он. — В итоге у нас сложилась непростая ситуация: по протеину имеем продовольственное зерно, но из-за пророста получается фураж. Очень сильно навредили урожаю обильные осадки: много пшеницы полегло и проросло».

Кроме того, руководитель опасается за сев озимых. «Мы находимся в некотором смятении — сеять, не сеять, сколько сеять, так как были упущены оптимальные сроки сева, — говорил он в середине сентября. — В общем, смотрим с небольшой тревогой в следующий сезон».

В «Агросиле» (Татарстан) под зерновые в этом году отвели более 100 тыс. га. Валовой сбор зерна ожидается на уровне 430 тыс. т, что превышает показатели прошлого года. Компания тоже столкнулась со сложностями во время уборки. В первой декаде августа уборочные работы были приостановлены из-за обильных осадков. Ежедневная площадь уборки в этот период не превышала 300 га (15% от плана), информирует пресс-служба агрохолдинга. Несмотря на это, качественные показатели зерна озимых культур сохранились на высоком уровне, с незначительным наличием скрытого прорастания (до 1%). А яровые зерновые, находившиеся в стадии налива, и вовсе избежали этой проблемы.

Посевная кампания озимых культур стартовала в компании 15 августа. Завершение сева планировалось в оптимальные агросроки — 20 сентября. Под урожай 2026 года «Агросила» собиралась засеять 55,8 тыс. га озимой пшеницы.

«Сибирский хлеб» сократил площадь зерновых под урожай 2025 года примерно на треть. «Посеяли яровую пшеницу, горох, а вот рожь в этом году полностью исключили из севооборота, — рассказывает гендиректор компании Павел Миклухин. — Теперь предпочитаем делать основную ставку на масличные и бобовые (сою, горох), они более маржинальные и быстро находят своих покупателей: не успеваем собрать до конца, а уже кто-то готов купить урожай прямо с поля». Цены на эти позиции хоть и ниже, чем хотелось бы, но хорошие и достаточные для того, чтобы продолжить работу с ними (в отличие от пшеницы).

Изначально ожидания по урожаю у руководителя были неплохие. Но в августе в регионе начались обильные и частые дожди, и это пагубно отразилось на качестве зерновых. «Местами пшеница полегла, а кое-где стояла в огромных лужах, так что было понятно, что могут быть существенные потери урожая, — рассказывал он в начале сентября. — Однако уборка еще не то что не завершена, но и толком не стартовала: едва приступили к намолоту, как опять начались осадки, пришлось все приостановить из-за повышенной влажности». В первую неделю месяца специалисты компании ожидали, когда земля подсохнет, чтобы вновь выйти в поля.

Вывоз пока отстает

Экспорт зерновых и зернобобовых в сезоне 2025/26 может достичь 57,5 млн т — почти на 4 млн т больше, чем сезоном ранее, прогнозирует Игорь Павенский. Вывоз пшеницы, несмотря на более низкие темпы отгрузок в первые месяцы сельхозгода, может увеличиться до 43,5 млн т в сравнении с 42,2 млн т в 2024/25-м за счет более активных поставок во второй половине сезона. Есть потенциал и по росту экспорта ячменя и кукурузы, считает эксперт: с 4,7 млн до 5,5 млн т и с 3,2 млн до 3,6 млн т соответственно.

Экспортный потенциал России в сезоне 2025/26 остается высоким, комментирует начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики» Даниил Козлов. По пшенице он оценивается в 43-44 млн т, по кукурузе — до 4 млн т, что несколько больше уровня прошлого сельхозгода. В последние недели наблюдается значительный рост экспортной активности, и в целом этот тренд может сохраниться, что позволит достичь намеченных уровней, полагает эксперт.

«Кроме того, урожай в Центральной России и Сибири оказался выше ожиданий и может компенсировать снижение на Юге, что создает хороший ресурс для наращивания экспорта», — дополняет он. Однако на практике вывоз будет зависеть от ряда факторов, традиционно сдерживающих или стимулирующих экспорт. Ключевым из них остается логистика. Плюс к этому дополнительное давление формирует избыток дешевой кукурузы из США и Бразилии, что снижает конкурентоспособность кормовых культур из других стран. Также играет роль осторожность крупнейших покупателей, таких как Египет.

В начале осени отгрузки зерновых на внешние рынки шли медленно, чему способствовала целая серия факторов, включая то, что цены были не самые комфортные, обращает внимание Владимир Петриченко. При этом экспортный потенциал по пшенице в текущем сезоне примерно на 2 млн т выше, чем годом ранее, — 42,2 млн т. Возможности по отгрузкам ячменя, кукурузы и зернобобовых вследствие роста урожая тоже больше. Так, в другие страны в 2025/26-м может быть поставлено около 6,35 млн т ячменя (в 2024/25-м — 4,2 млн т), 3,1 млн т кукурузы (2,9 млн т) и 3,9 млн т зернобобовых (2,2 млн т). Общий экспортный потенциал по зерну эксперт оценивает в 56 млн против 50 млн т годом ранее. «А вот удастся ли его реализовать, зависит от конъюнктуры и от того, какую квоту Минсельхоз установит во второй половине сезона», — подчеркивает он. Также Петриченко полагает, что темпы отгрузок необходимо увеличивать, потому что сейчас они отстают от прошлогодних: за два месяца сезона вывезено 7,7 млн т, в то время как в 2024 году за июль — август объем поставок составил 11,7 млн т.

Вывоз пшеницы в 2025/26 сельхозгоду может составить 45 млн т, всего зерна — около 50 млн т, оценивает Злочевский. А вот экспортный потенциал по ячменю и кукурузе будет на низком уровне — не более 5 млн т, считает он. За первые два месяца сезона объем поставок существенно отстает от прошлогоднего, что связано с изменением конъюнктуры рынка и не самым высоким урожаем в основных регионах — производителях зерна для экспорта. Существенную роль в снижении внешних поставок сыграл и «крепкий» рубль, дополняет эксперт.

Александр Корбут общий экспортный потенциал в сезоне 2025/26 оценивает в пределах 55 млн т, в том числе 41-42 млн т пшеницы и около 3 млн т кукурузы. Тем не менее с учетом большого предложения Россия все равно сохранит первое место по продажам пшеницы в мире, акцентирует внимание он.

Перспектив для роста не наблюдается

Между тем цены на зерно, в первую очередь на пшеницу, остаются невысокими, сообщает Аркадий Злочевский. И тот факт, что урожай будет хорошим, не позволит ценовым уровням заметно подняться. Особенно это касается пшеницы, которой в этом году выращено более чем достаточно. Экспортная цена пшеницы в начале сентября составляла уже $232/т, хотя еще в середине августа агрокультура стоила $240/т. «Цены на ячмень и кукурузу еще меньше, поэтому сейчас хозяйства делают основной упор в продажах на главную зерновую», — говорит эксперт.

«Тамбовагропромхимия» намолоченное зерно продавать не спешит. «Качество продукции получилось нестабильное, поэтому сначала нужно все собрать и оценить, что делать с урожаем дальше, — поясняет Валерий Солопов. — Такая ситуация с качеством не только у нас, но и в других хозяйствах, соответственно, зерна фуражного качества на рынке будет много, что вряд ли поспособствует высоким ценам. Плюс на экспорт такую пшеницу не отгрузишь, возможно, на внутреннем рынке животноводы заберут на корма…»

А вот «Раздолье-Агро» собранное зерно реализует сразу. В сентябре за фуражную пшеницу предприятие получало около 12 тыс. руб./т с НДС, в то время как расчет был не менее чем на 14 тыс. руб./т. «Если бы не месяц дождей, то у нас получилась бы продовольственная пшеница, и цена на нее была бы соответствующая», — рассуждает Алексей Иванов.

По словам Владимира Петриченко, период адаптации зернового рынка и вхождения в новый сезон затянулся до сентября. В связи с этим внутренняя стоимость пшеницы, ржи и зернобобовых ощутимо просаживалась. «Снижение цен должно завершится в сентябре, — прогнозировал тогда эксперт. — Непременно будет и определенное небольшое их восстановление». Экспортная цена пшеницы с протеином 12,5% (FOB Черное море) в начале осени находилась на уровне $227−228/т, информировал он.

Осенью рынок пшеницы будет находиться под давлением высокого мирового урожая и активного предложения, поэтому существенного скачка цен в этот период не ожидается, комментирует Даниил Козлов. «Ближе к зиме и в первом квартале 2026 года в целом вероятен умеренный рост, и временами стоимость зерна может даже пересекать отметку в $240/т, — не исключает он. — Но стоит учитывать, что рынок находится под влиянием множества факторов (в том числе урожай в мире и в России, курс рубля к доллару, погодные условия, логистические и страховые риски и др.), поэтому цена может быть волатильной и однозначные прогнозы делать рано».

На рынке ячменя ситуация относительно стабильная, продолжает аналитик. В конце августа — начале сентября его стоимость находилась на уровне $205-210/т, и до конца года существенных колебаний не ожидается — цены с большой вероятностью останутся в диапазоне $200-215/т, считает он. «Кукуруза стоит немного больше, порядка $217-222/т, но динамика цен на нее в большей степени зависит от мирового баланса, — обращает внимание Козлов. — Учитывая высокий урожай в США и Бразилии, в четвертом квартале 2025 года значительного повышения стоимости данной культуры не ожидается».

Последние тендеры, в которых участвовала отечественная пшеница, были не самыми позитивными для экспортеров, напоминает Александр Корбут. Цена с поставкой в октябре — ноябре не превышает $230/т. «Мировой урожай в этом году значительно вырос, и фундаментальные факторы соотношения потребления, запаса и производства работают на удешевление зерна, — говорит он. — Дальнейшие перспективы будут зависеть от динамики торговли: например, когда активный экспорт пшеницы закончит Причерноморье (Украина, Румыния, Болгария), как будет отыгрывать свои позиции Франция, восстанавливая вывоз».

Эксперт сомневается в наличии реальных возможностей для повышения рентабельности производства пшеницы в ближайшее время, потому что рост издержек будет продолжаться. «Аграрии утверждают, что цены на топливо сильно “скачут”, и это совсем другая картинка, чем та, которую показывает Росстат со “средней ценой на бензоколонке”, — обращает внимание эксперт. — В реальности стоимость топлива сильно выше, то есть для хозяйств, занимающихся выращиванием зерновых, ничего не дешевеет, а это значит, что затраты повышаются». Увеличиваются и административные издержки (различные ФГИС, маркировки

В условиях текущей экономики в зерновом секторе в ближайшей перспективе вряд ли можно надеяться на существенный рост урожая зерна, скептичен Аркадий Злочевский. «Никаких рекордов нас не ждет, инвестиций очень мало (особенно по пшенице), а это фундамент отрасли, — подчеркивает он. — Сначала нужно вернуться к нормальной рентабельности, которая сделает выгодными и окупаемыми новые вложения, и только после этого можно ожидать восстановления площадей под пшеницей».