Журнал «Агроинвестор»

Люди стали чаще ходить в рестораны и кафе — об этом свидетельствует увеличивающаяся выручка сегмента. Среди главных факторов роста — повышение доходов населения, расширение внутреннего туризма, изменение потребительского поведения. Однако более частое питание в точках общепита не всегда несет в себе пользу для здоровья. Какие здесь существуют риски и как можно их минимизировать, рассказывает автор данной статьи

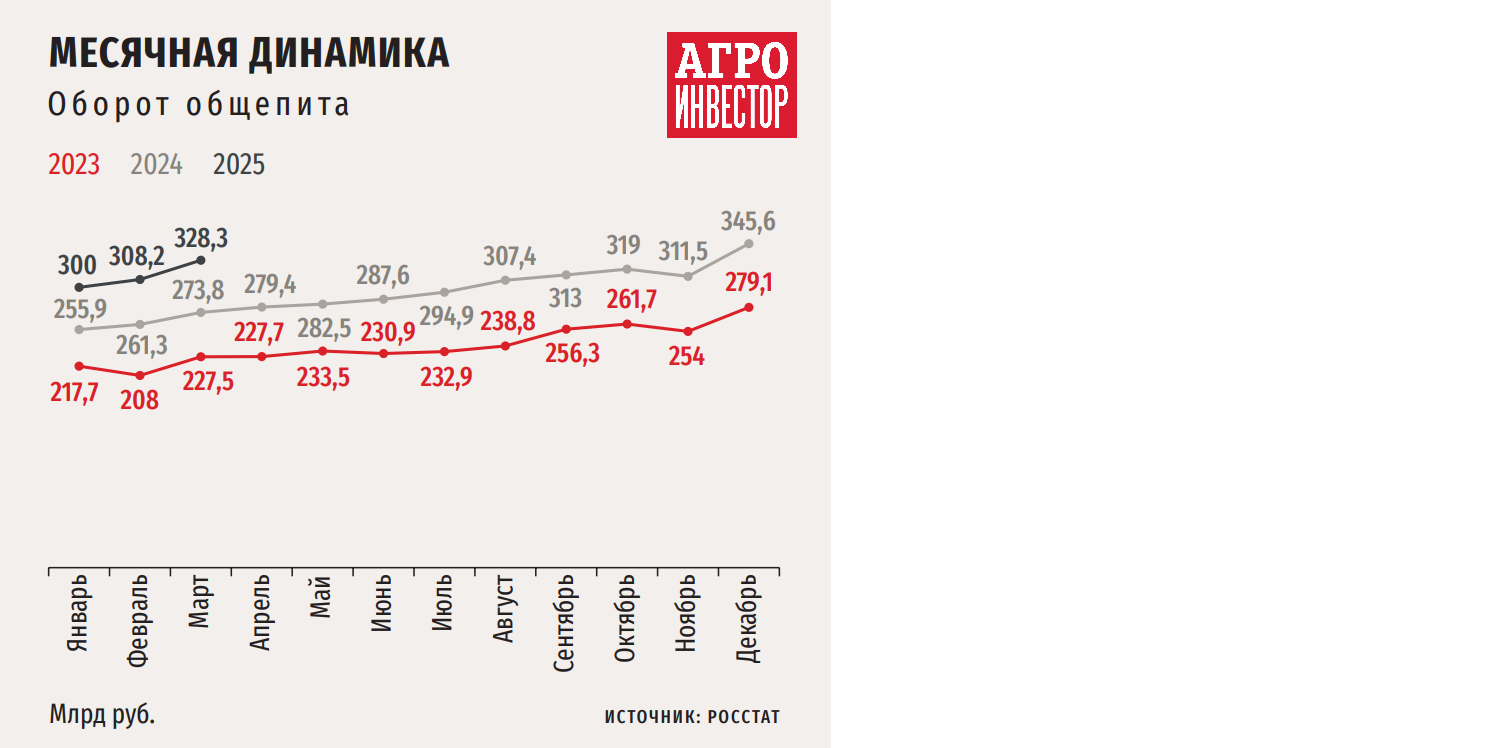

Россия становится все хлебосольнее — в этом году оборот общественного питания может впервые превысить 4 трлн руб. На первый взгляд это позитивный, иллюстрирующий рост доходов населения тренд. Но будут ли все последствия смещения потребления с кухни в ресторан положительными?

Для целей данной статьи мы будем рассматривать оборот общественного питания и HoReCa как тождественные понятия. Но в первом случае, согласно методологии Росстата, имеются в виду общедоступные столовые и закусочные; рестораны, кафе, бары; столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий. Английская аббревиатура HoReCa (hotels, restaurants, cafe) может не охватывать такие важные сегменты, как питание в кампусах, медицинских учреждениях, школах и учреждениях ФСИН. Более точное соответствие термину существует в английском — HRI (hotels, restaurants, institutions), но традиции использования данного сокращения в России нет.

Конечно, методологически отследить изменения в ресторанном секторе, просто констатировав рост оборота, было бы не совсем правильно, ведь большая часть динамики может объясняться инфляцией. Поэтому тезис о возможном рекорде потребления в данном канале в текущем году необходимо подкрепить другими показателями. Для этого стоит учитывать динамику формирования мест в ресторанах, кафе и столовых и соотношение расходов в ресторанах и в продовольственных магазинах.

Альтернативные каналы сбыта

Количество мест в заведениях общественного питания неуклонно растет. При этом драйвером являются именно рестораны и, что интересно, рестораны в сельской местности. Это определенно позитивный тренд, в том числе если говорить об установках на сохранение сельского населения, которые исходят от государства. Рестораны можно рассматривать в данном случае как часть индустрии развлечений, которая в сельской местности в большинстве случаев представлена недостаточно.

Сельские рестораны также обеспечивают функцию социализации, хотя России очевидно далеко до архетипичного сельского кафе во Франции, где местные пенсионеры собираются каждое утро выпить кофе или бокал шампанского. Но логично предположить, что разница здесь в основном заключается не в традициях, а в уровне дохода.

Соотношение выручки общественного питания и розничной торговли продовольствием растет так же, как и количество мест в HoReCa. Это означает, что выручка общепита растет быстрее, чем выручка ритейлеров, а значит, потребитель постепенно уходит из ритейла. Но, конечно, этот тренд гораздо очевиднее проявляется в развитии онлайн-торговли — благодаря эффекту низкой базы динамика развития здесь гораздо более выражена.

С ростом доходов и развитием внутреннего туризма раскрывается еще один «нерозничный» канал — прямая продажа потребителю производителем (D2C). Это может быть фактическая передача товара из рук в руки на территории предприятия, или прямая онлайн-продажа, или продажа в принадлежащем производителю ресторане на его территории.

При условии сохранения роста доходов можно предположить, что будут возрождаться и развиваться рынки — форма торговли гораздо более древняя, чем ритейл. Рынку тяжело конкурировать с ритейлом в плане эффективности закупок и перепродажи базовой продукции, но рынок прекрасно дополняет местное производство, обеспечивая сбыт локальным фермерам. В развитых странах рынок, особенно вблизи агломераций, — это место продажи продукции с высокой добавленной стоимостью — локальных, гиперлокальных, органических продуктов. В США такие рынки, как правило, поддерживаются регулятором.

Для производителя развитие альтернативных ритейлу каналов торговли открывает возможности диверсификации и ухода от «лобового столкновения» с розничными сетями. И чем меньше производитель, тем ценнее для него такая возможность. Конечно, взаимодействие с ресторанами подразумевает наличие весьма специфических компетенций. Чем выше уровень ресторана, тем более должен быть вовлечен в ресторанный бизнес его поставщик. Очевидно, что только фермер, очень хорошо знающий вкусы потребителя, может предлагать ресторану различные новинки для сохранения маржинальности и лидирования в образующихся нишах.

Главный критерий при закупке продуктов — высокое качество

Елена Бачинина, Сомелье, совладелец бара «Био Шмио» (Екатеринбург)

Наш бар специализируется на вине, но есть и полноценное меню — от закусок до горячего и десертов. Подчеркну, что 75% наших продаж — это именно вино и напитки. Большая часть вина — импортное, но есть и отечественное. Российское вино мы частично заказываем у поставщиков, но что-то напрямую покупаем и у производителей — в основном у молодых крымских виноделов. Что касается продуктов, то, например, сыры, колбасы (в том числе премиального качества) мы берем у местных, екатеринбургских производителей. Клиенты бара с удовольствием заказывают такие закуски, они любят вкусные блюда из качественных продуктов.

Напрямую с производителями хорошо работать в том числе и потому, что это часто более простая система оформления заказов, больше уверенности в качестве товара. Ну и конечно, всегда приятно поддерживать маленький и независимый бизнес. Тем более что эти люди часто делают по-настоящему уникальные продукты.

Использовать дешевые ингредиенты в баре «Био Шмио» не принято. Постоянные гости этого не поймут. Ведь большинство из них приходит в бар в среднем чаще одного раза в неделю. И это люди, которых мы лично знаем. Поэтому критерий номер один при закупке продуктов — высокое качество и свежесть. Мы не используем и не приветствуем в составе добавки вроде усилителей вкуса, стабилизаторов, подсластителей и пр. Все максимально натуральное и безопасное. Мы лучше переплатим, но приобретем все самое лучшее для своих гостей.

В первые два-три года существования нашего бара количество посетителей активно увеличивалось. Теперь основная часть гостей — постоянные клиенты. Новые люди приходят, но не так много, как хотелось бы. Поэтому мы продумываем, как привлечь больше новых гостей: проводим интересные акции, корректируем меню, участвуем в гастрономических фестивалях, рекламируем бар через блогеров и так далее.

Что касается роста доходов у людей, который мог бы стать стимулом для более частого посещения общепита, в Екатеринбурге мы этого не наблюдаем. Скорее поддерживать спрос и популярность помогает тот факт, что для россиян пойти в бар, кафе — это один из приятных и доступных способов провести досуг. Это не про то, чтобы поесть вкусно вне дома, а про отдых с комфортом, в приятной обстановке. Кто-то ходит в театры и кино, путешествует, а кто-то выходом в свет считает поход в винный бар.

На данном этапе развитие HoReCa для производителя также означает снижение значимости эффекта масштаба и концентрации рынка, более благоприятную конкурентную среду, переключение с брендов b2c на бренды b2b, переход на функциональную упаковку. С ростом ориентации на HoReCa стремительно снижается значение маркетинга и также стремительно растет важность квалификации продавцов.

В крупных холдингах, где идет взаимодействие с ресторанными сетями, «продажник» должен хорошо знать очень специфическую «матчасть» — специальное оборудование, смеси масел, бленды специй. В фермерских хозяйствах, где продажами часто занят сам хозяин, для максимизации маржинальности не обойтись без знания ботаники и весьма нестандартного мышления. Например, в Японии поставщики ресторанов могут заниматься выращиванием разнообразных съедобных цветов или подкреплять свой ассортимент редкими дикоросами.

Скрытые угрозы

До сих пор мы рассматривали позитивные и жизнеутверждающие последствия развития ресторанного гедонизма для потребителя. Но, как выражался один из главных героев «Фауста» Гете, нет худа без добра, и нет добра без худа. Наиболее негативным последствием развития HoReCa является практически полная потеря контроля потребителя над качеством, соотношением и количеством ингредиентов. В нашей стране это должно иметь принципиальное значение.

С одной стороны, известно, что потребление отдельных продуктов критически превышает медицинские нормы. С другой стороны — по продолжительности жизни Россия занимает одно из последних мест, если не считать раздираемые хроническими конфликтами и подавленные ужасающей нищетой страны Африки и Азии. Чтобы связать эти факты — проблемы со структурой питания и низкую продолжительность жизни, — не требуется особого аналитического склада ума.

Значительная часть ресторанов массового сегмента для максимизации прибыли идут по пути наименьшего сопротивления, то есть используют наиболее дешевые ингредиенты и усилители вкуса. В первом случае наиболее проблематично использование дешевых растительных масел (рафинированные подсолнечное, рапсовое, соевое). Во втором — использование сахара. Уже сейчас при заказе ресторанных блюд зачастую сахар можно почувствовать и в первом, и во-втором, и в третьем. Ситуация усугубляется из-за того, что многие гарниры фактически являются тем же самым сахаром. Например, белый рис и картофельное пюре, которые почти целиком состоят из крахмала. В большинстве случаев для нашего организма между сахаром и крахмалом разницы нет.

Согласно Минздраву, потребление сахара превышает норму примерно на 60%. И это только свекловичный и тростниковый сахар. Росстат не учитывает ни сотни тысяч тонн «полезных» импортных соковых концентратов, ни более миллиона тонн бананов, которые бы увеличили разрыв между фактом и нормой потребления сахара еще примерно на 5-10%.

Потребление растительных масел — если учитывать не только личное (в бутылках), но и производственное (в кондитерке) — превышает норму примерно в два раза. Причем в структуре потребления доминируют два масла: в большей степени подсолнечное и в меньшей — пальмовое. Эти масла содержат несколько одних и тех же жирных кислот, просто в разных соотношениях. Это значит, что разнообразие жиров в структуре нашего питания является еще более скудным, чем это принято считать.

Все это очень плохо по определению — иначе зачем существуют нормы? Здесь, не вдаваясь в подробности, можно констатировать, что излишнее потребление растительных масел и сахара значительно увеличивает шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. При этом некоторые ученые считают, что упомянутые продукты неестественны для нашего организма и опасны в принципе, даже в самых минимальных дозах.

Исходя из вышесказанного, достаточно легко составить рейтинг «национальных» ресторанов, чья кухня представляет наибольшую «скрытую угрозу». В первую тройку можно поместить «японские», «индийские» и «среднеазиатские» рестораны. Во всех перечисленных случаях мы имеем дело с обилием белого риса, сладкими и жирными соусами, «сырными» наполнителями. Белый рис, который у многих ассоциируется с ЗОЖ, нигде в странах с большой продолжительностью жизни не употребляется без большого количества овощей, рыбы и мяса. А в тех случаях, когда его доля в блюдах высока, продолжительность жизни является крайне невысокой, как, например, в Индии.

Потребление растительных масел и сахара никак не коррелирует с динамикой доходов населения и остается на стабильно высоком уровне. Но рост доходов, скорее всего, влияет на структуру потребления. В первом случае меньше сахара может использоваться для самогоноварения и больше употребляться через растительное «молоко» с ростом количества модных кофеен.

В случае с растительным маслом потребитель может переходить на оливковое масло с семечковых. Или думать, что переходит. По разным оценкам, от 20 до 80% оливкового масла на международных рынках являются подделкой. И самый распространенный способ фальсификации — добавление рафинированных семечковых масел. Ирония заключается в том, что отечественное экспортное масло может возвращаться в Россию из Европы с «добавленной стоимостью», в красивых бутылочках с маслинами на этикетках.

Ответственные продажи и потребление

С увеличением количества ресторанов потребление растительного масла и сахаров, скорее всего, снова начнет расти. Свою лепту могут внести и готовые продукты, где также наблюдается двузначная динамика роста потребления. С учетом вышесказанного необходимо констатировать, что такая тенденция крайне нежелательна. Что можно сделать, чтобы получить от роста HoReCa максимум и не съехать еще ниже с точки зрения качественных показателей нашего питания? Иными словами, снизить долю нежелательных элементов в структуре потребления? Если ранжировать инструменты от «мягких» к «жестким», можно выстроить целый список.

Во-первых, могла бы помочь добровольная маркировка блюд в кафе и столовых символами, гарантирующими отсутствие сахара в любых формах, а также семечковых масел и маргаринов (например, перечеркнутый двумя красными чертами белый куб и перечеркнутая желтая капля). Также можно маркировать выпечку с использованием сливочного масла (например, улыбающаяся корова).

Во-вторых, можно было бы сертифицировать и закрепить такие термины, как «сырники», «творожная запеканка», за молочными продуктами с содержанием немолочных ингредиентов, скажем, не более 20%. А, например, «круассаны» с маргарином также должны покинуть рынок.

В-третьих, стоило бы ставить соответствующие отметки в меню при добавлении сахара или маргарина в блюда.

В-четверых — отказаться от удерживания цен на внутреннем рынке и снять все ограничения на экспорт масличных и масла.

В-пятых, ввести акцизы и/или дополнительные налоги на производителей сахара и маслопереработку.

Однако последние две меры возможны только при одновременном запуске масштабной программы продовольственной помощи, которая могла бы быть ориентирована на увеличение потребления животных продуктов и отдельных видов овощей и фруктов. В противном случае могут пострадать социально не защищенные слои населения.

Многие из предложенных мер могут показаться драконовскими. Но они же, скорее всего, будут и самыми действенными.

Люди стали чаще путешествовать по стране

Алексей Корочкин, Основатель и шеф-эскарготье улиточной фермы с центром гостеприимства и кафе «Эскарго Д’ор» (Псковская область, Невельский район, деревня Опухлики)

Наше кафе специализируется на деликатесах из дикорастущей виноградной улитки Helix Pomatia, которую мы сами же и производим на ферме. Но большая часть меню — это блюда традиционной французской кухни, сделанные с французским флером и шармом. В рецептах мы стараемся использовать локальные продукты. Часть ингредиентов покупаем у дистрибьютеров, однако большинство продуктов стараемся брать напрямую у производителей. Во-первых, это является дополнительным гарантом высокого качества, во-вторых, мы можем напрямую проговаривать возможность разработки и выпуска какой-то новой линейки и контролировать натуральность и экологичность товара (чтобы было меньше, а лучше вовсе не было химии, гормонов и пр.). Это очень важно для нашего заведения: мы хотим кормить гостей только блюдами наивысшего качества. Пусть это будет немного дороже, но отступать от своих стандартов мы не намерены, так как работаем в премиальном сегменте.

Например, первое наше фирменное блюдо — «Улитки по-бургундски» — приготовлено по всем правилам кулинарного искусства, которому 200 лет. В рецепте используется только натуральный чеснок, свежие листики петрушки — никакого сушеного или замороженного сырья. Естественно, усилителей вкуса также нет. Более того, мы стараемся в наших рецептах сокращать и количество соли. Кстати, еще недавно последним импортным ингредиентом, используемым при приготовлении улиток по-бургундски, было французское вино «Шабли». То есть и улитки наши — псковские, и масло российское — великолукское, и петрушка с чесноком — тоже наши, местные, а вино было импортное. Однако специалисты из НИЦ «Курчатовский институт» помогли нам подобрать российский аналог. Так что теперь это блюдо — на 100% российский импортозамещенный продукт.

В последние годы мы отмечаем рост количества клиентов, причем существенный. Скорее всего, помогает в этом наша ориентация только на качественные продукты, уникальные блюда и экологичность. Людям это очень важно, и они ищут нас, рассчитывая на высокое качество как еды, так и обслуживания.

Конечно, помогли увеличить поток клиентов и события последних лет (санкции, трудности с выездом за границу). Люди стали чаще путешествовать по стране, ищут интересные места, локации, рестораны и кафе с аутентичной кухней. Мы же можем удовлетворить самых взыскательных гостей и гордимся этим.

В целом же думается, что основная проблема — если не трагедия — заключается в том, что в большинстве случаев ни потребитель, ни производитель, ни ресторатор не осознают, между чем именно они выбирают. Дихотомия «простой продукт — технологичный продукт с добавленной стоимостью» навязана нам извне небольшим кругом международных компаний, которые здесь не хочется упоминать. Практически все «продукты с добавленной стоимостью» и большинство готовых и ресторанных блюд содержат сахар, крахмал и дешевые растительные масла. И выбор на самом деле лежит в области деления питания на приемлемое и неприемлемое.

Нельзя покупку времени или эфемерного удовольствия оплачивать годами здоровой жизни, которая в России составляет всего-то около 60 лет. Свобода требует жесткой самодисциплины и постоянной работы над собой, а жесточайшая тирания зачастую начинается именно с рассуждений о «вольнице». Было бы замечательно, если бы, использовав тренд развития HoReCa, мы начали бы избавляться от диктата и засилья сахара и растительных масел. Это бы с лихвой компенсировало ограничения нашей зачастую мнимой «свободы».

Автор — эксперт по продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХИГС). Статья написана специально для «Агроинвестора».