Журнал «Агроинвестор»

Этот регион, расположенный в СФО, обладает благоприятными условиями для развития многих отраслей сельского хозяйства. Для производства агропродукции используется почти 70% земельных площадей региона, около 40% населения проживает в сельской местности, а доля сельскохозяйственного производства без учета перерабатывающей промышленности в валовом региональном продукте в зависимости от года доходит до 17%. Несмотря на то что аграрный потенциал Алтайского края позволяет максимально обеспечить внутренний спрос жителей практически по всем основным виды продовольствия, в регионе еще есть место для новых агропроизводств и инвестиций

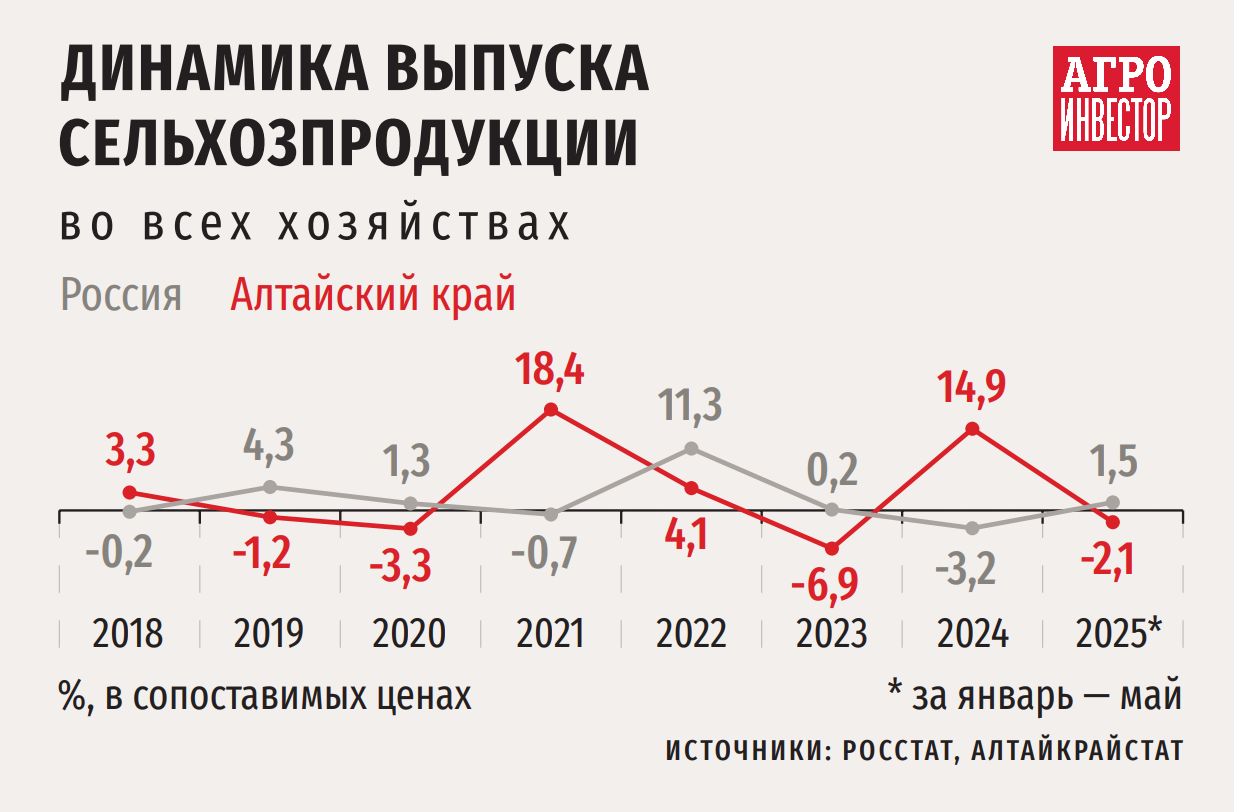

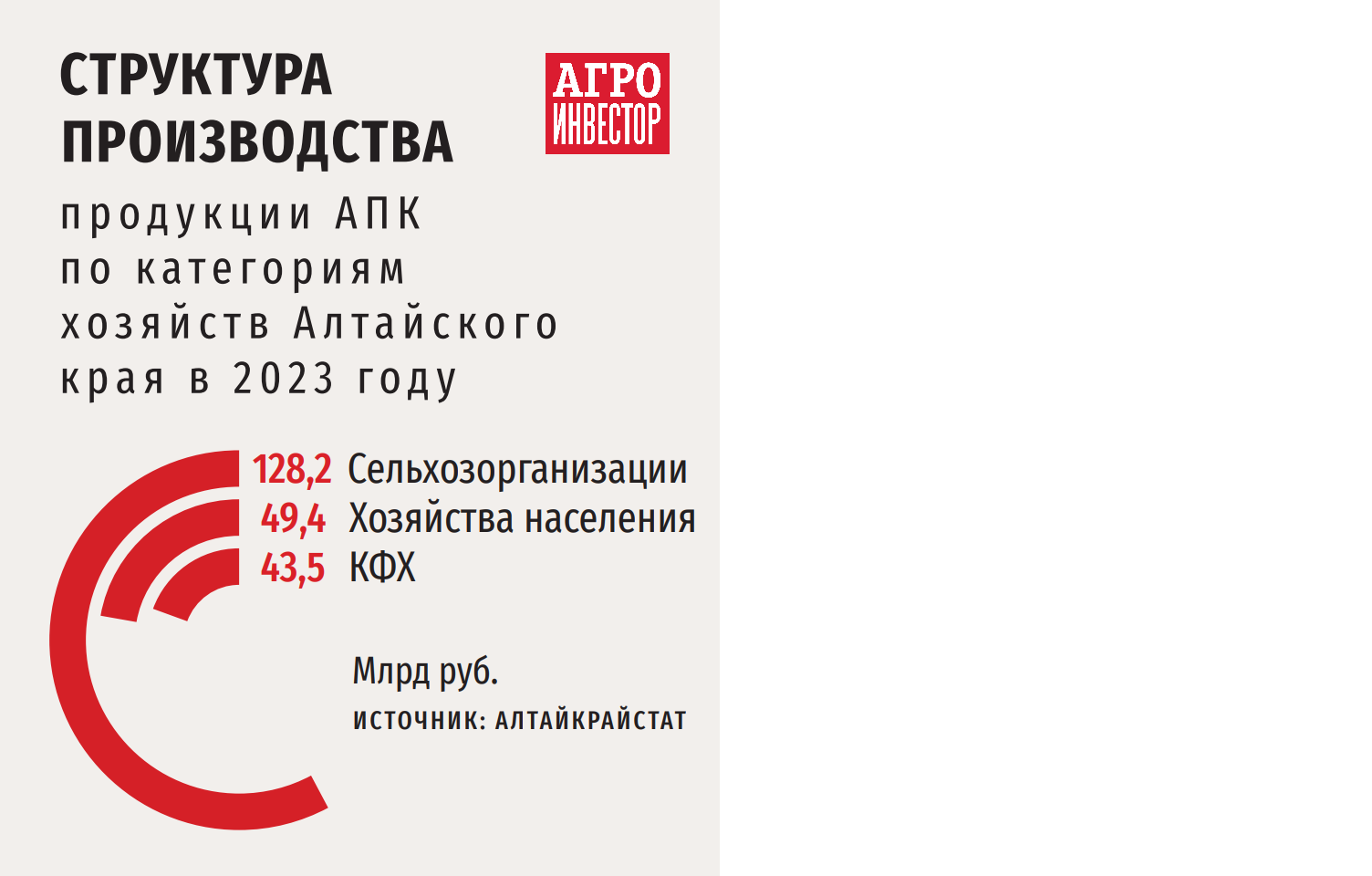

Алтайский край — один из крупнейших аграрных регионов России. Его доля в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства по итогам 2024 года составила 3,1%. В стоимостном выражении объем выпущенных сельхозпроизводителями товаров достиг почти 277 млрд руб., следует из данных Росстата. С этим показателем Алтай занимает седьмую позицию в стране. Основной вклад в общее агропроизводство вносит растениеводство с долей около 69%. В прошлом году алтайские растениеводческие компании вырастили продукции на 190,5 млрд руб., и это пятое место в России. По объему выпуска продукции животноводства регион находится на 11-й строчке.

Согласно информации краевого Минсельхоза, по итогам 2023 года доля сельского хозяйства в ВРП региона составила 11,6%. «Однако это был сложный год из-за природных катаклизмов, что повлияло на результаты отрасли, — обращает внимание министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин. — Как правило, значение данного показателя у нас варьирует в пределах 12,5-17%, и по доле в ВРП сельское хозяйство занимает второе место после обрабатывающего производства».

Численность населения Алтайского края, по данным статведомства, составляет почти 2,1 млн человек. Доля сельского населения в данном показателе около 40%.

Плюсы и минусы

Регион имеет богатые природные ресурсы — плодородные земли и благоприятный климат, отмечает управляющий директор отдела суверенных и региональных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Здесь производится широкий ассортимент сельхозпродукции: злаковые, масличные, овощи, ягоды, молоко, мясо.

Алтайский край — регион с самыми большими площадями под зерновыми в России, напоминает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Кроме того, это один из самых южных субъектов Сибири, соответственно, там можно выращивать очень многие агрокультуры, которые нельзя производить на других территориях макрорегиона, например подсолнечник, сою и даже более экзотическую продукцию, в частности дыни и арбузы. «И хотя более мягкий относительно других областей СФО климат — большой плюс региона для агропроизводства, нужно понимать, что Алтайский край крайне неоднороден, там много природно-климатических и почвенных зон, — подчеркивает эксперт. — Например, на западе региона находится Кулундинская степь — очень засушливая территория с крайне тяжелыми условиями ведения сельского хозяйства, где можно производить ограниченный спектр позиций». Есть в крае и территории предгорья, где выращивают широкий ассортимент агрокультур — от гречихи до сои — с очень высокой урожайностью. И большинство растениеводов региона ведут свою деятельность именно в данной зоне, дополняет Рылько.

Есть у региона в плане производства продукции растениеводства и два существенных недостатка, говорит эксперт. Первый состоит в том, что в крае нет крупных месторождений, то есть достаточных ресурсов полезных ископаемых. Соответственно, нет и крупных обрабатывающих производств. В результате бюджет региона довольно скуден. «Господдержку аграриям на местном уровне оказывать сложно, так как средства ограничены», — поясняет глава ИКАР. Вторая проблема — значительная удаленность Алтайского края от основных рынков сбыта.

На территории региона транспортная и логистическая инфраструктура для доставки продукции в различные регионы страны все же достаточно развита, возражает Тирских. Кроме того, существуют перспективы развития экспорта, так как растет спрос на экологически чистую и органическую продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В то же время сельское хозяйство в Алтайском крае подвержено влиянию негативных погодных условий, что зачастую приводит к потерям, предупреждает она.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков одним из главных преимуществ региона с точки зрения привлечения новых инвестиций в АПК называет наличие незаполненных ниш, особенно в переработке сельхозпродукции, глубокой переработке зерна, создании современных элеваторов, внедрении цифровых технологий и логистических решений. Сектор растениеводства обладает значительным экспортным и инвестиционным потенциалом, как и производство органической продукции. Вместе с тем некоторые сегменты АПК уже насыщены, обращает внимание эксперт. В первую очередь это касается мясопереработки, свиноводства и птицеводства, где уровень конкуренции высок, а маржинальность падает.

Директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Дмитрий Донцов плюсом для вложений в агроотрасль Алтайского края считает то, что в регионе прослеживается планомерная четкая политика по развитию сельского хозяйства. «В частности, из краевого бюджета выделяются субсидии на приобретение российских тракторов пятого-восьмого тягового класса, возмещается часть затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства», — приводит примеры он.

В последние годы большой упор в регионе делается на животноводство, продолжает Донцов. Не случайно край сохраняет свои позиции в качестве одного из крупнейших производителей продукции животноводства в стране. По этому направлению краевое правительство также реализует различные механизмы поддержки, знает он. Они распространяются как на возводимые объекты, так и на земельные участки. Например, есть компенсация части прямых понесенных затрат на создание, модернизацию объектов животноводства. Идет работа и по внесению в краевое законодательство законопроекта о предоставлении земли в аренду без торгов инвесторам, занимающимся животноводством. «Учитывая потенциал сельского хозяйства в Алтайском крае, “Ростсельмаш” также планомерно развивает там свою дилерскую сеть», — добавляет топ-менеджер.

Регион заслуженно относится к числу житниц России, продолжает Донцов. Даже в непростом по погодным условиям 2024 году регион собрал порядка 8 млн т зерновых и масличных культур (четвертое место в стране), что на 27% больше, чем в 2023-м. «И растет не только валовой сбор, но и урожайность — в прошлом году она достигла 20,6 ц/га, что на 36,4% больше по сравнению с предыдущим показателем», — обращает внимание он.

Погодные риски и почвенные проблемы

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири и граничит на юге и западе с Казахстаном, на севере и северо-востоке — с Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке — с Республикой Алтай. Площадь территории — 167,9 тыс. км2.

Климат региона умеренный, переходный к континентальному. Средние минимальные температуры января -20-24 °C, абсолютный зимний минимум — -50-55 °C. Средние максимальные температуры июля +26-28 °C, экстремальные температуры достигают +42 °C. К востоку и юго-востоку происходит увеличение количества осадков от 230 до 600-700 мм в год.

В отделе агрометеорологии и агрометеорологических прогнозов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала Западно-Сибирского управления ГМС отмечают, что климат края формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Это позволяет возделывать широкий спектр агрокультур — начиная от озимых зерновых и заканчивая сахарной свеклой.

К основным рискам для выращивания яровых в регионе относятся поздние весенние и ранние осенние заморозки, засушливые условия (суховей, почвенная и атмосферная засуха), которые прежде всего наблюдаются в западной половине субъекта, а также переувлажнение почвы в период сева и уборки агрокультур — преимущественно в северных, южных и восточных районах края. Основная угроза для озимых — вымерзание и выпревание посевов.

Хотя средняя температура воздуха в летние месяцы благоприятна для роста широкого ряда растений, в то же время изменение средних температур воздуха может как способствовать развитию сельского хозяйства, так и создавать серьезные риски при экстремальных температурах или их резких колебаниях, предупреждает представитель Алтайского ЦГМС. Изменение температуры выше или ниже оптимального диапазона может замедлить рост, снизить урожайность или привести к гибели агрокультур. Более высокие средние температуры могут удлинить или сократить вегетационный период в зависимости от позиции, что влияет на сроки сбора урожая. Так, инструментальное определение влажности почвы, проведенное региональным ЦГМС во второй декаде июня, показало, что в этом году на полях Алтайского края увлажнение всего метрового слоя сильно- и слабонедостаточное, и лишь на отдельных полях на юге и востоке региона оно оптимальное. В степных западных районах края встречаются и поля с почвенной засухой, сообщает специалист.

Общая площадь земельных ресурсов региона составляет почти 16,8 млн га. Из них на долю земель сельхозназначения приходится 68,6%, следует из информации Росреестра (по состоянию на 1 января 2024 года). С такой площадью край находится на шестом месте в стране, если не учитывать уровень развития сельского хозяйства в первой пятерке. Но так как самыми большими объемами земель сельскохозяйственного назначения в России обладают, помимо Красноярского края (лидер рейтинга с показателем 35,5 млн га), такие регионы, как Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО, а также республики Саха и Чукотка, вклад которых в общероссийское агропроизводство минимален, можно сказать, что Алтайский край занимает вторую позицию среди регионов с самой большой площадью сельхозземель.

Климатические и геоморфологические особенности региона в совокупности с другими факторами почвообразования способствовали делению территории края на семь почвенно-климатических зон, рассказывает доцент кафедры почвоведения и агрохимии Алтайского государственного аграрного университета Елена Кононцева. Каждая из них характеризуется своим набором почвенных разностей, с характерными свойствами и плодородием. Всего же в регионе можно встретить более 200 разновидностей почв. «Почвы региона по возрастающему количеству потенциального плодородия располагаются в следующий ряд: каштановые, южные черноземы, выщелоченные черноземы, обыкновенные черноземы, оподзоленные черноземы, — перечисляет эксперт. — Лугово-черноземные и темно-серые лесные почвы занимают промежуточное положение между каштановыми почвами и подтипами черноземов, наиболее бедными по потенциальному плодородию являются серые и светло-серые почвы, вовлеченные в пахотные угодья».

Многочисленными исследованиями в Алтайском крае доказано, что при интенсивном использовании пахотных земель количество гумуса на территории региона снижается за счет дегумификации, связанной как с процессами минерализации, так и с процессами эрозии. Так, ученый-почвовед, член общества почвоведов им. В. В. Докучаева Лидия Бурлакова ранее выяснила, что в почвах Приалейской степи теряется в год до 2 т/га гумуса, из них на долю минерализации приходится 17%, остальные 83% составляют потери за счет развития водной эрозии. «Исследованиями по изучению свойств пахотных почвах региона, проведенными учеными Алтайского ГАУ, выявлено, что мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, ила и физической глины большинства пахотных почв края достоверно снижаются по лесостепной зоне, умеренно-засушливой, засушливой степи, — продолжает Кононцева. — Так, по мощности гумусового горизонта они даже изменили свою видовую принадлежность — из среднемощных перешли в маломощные и даже укороченные виды, а по содержанию гумуса в засушливой и сухой степи из средне- и малогумусных перешли в малогумусные и слабогумусированные виды».

Динамика пахотных почв Алтайского края по содержанию гумуса, кислотности, подвижного фосфора и обменного калия по разным циклам обследования, проведенного агрохимическими службами региона, показывает увеличение площадей с низким содержанием гумуса на 13,2%, уменьшение площадей со средним и высоким содержанием гумуса, увеличение площадей с кислым рН среды до 28% (с разной степенью подкисления) и снижение — с нейтральным (с 91 до 71,5%). Кроме того, наблюдается сокращение площадей со средней обеспеченностью подвижным фосфором — с 63 до 56%. Также почвоведы региона отмечают уменьшение доли земель с высокой обеспеченностью обменным калием (с 89 до 79%) и увеличение площадей со средней обеспеченностью данным элементом (с 10,5 до 14,1%). «Средневзвешенное содержание калия по циклам обследований остается высоким, — говорит Кононцева. — Объясняется это генетическими особенностями черноземов, в минералогический состав которых входят калийсодержащие минералы, а также способностью калия к переходу из необменного состояния в обменное». Таким образом, если по калию баланс минеральных элементов питания в крае положительный, то по азоту и фосфору — отрицательный, резюмирует она.

Недостаток питательных веществ сельхозпроизводители компенсируют путем внесения комплексных минеральных удобрений. «Например, в регионе прослеживается динамика увеличения площадей использования жидких азотных удобрений, есть опыт применения жидких азотных и фосфорных удобрений в комплексе», — знает эксперт. Дефицит фосфора восполняют путем внесения комплексных удобрений. В текущий момент, по данным эксперта, насыщенность минеральными удобрениями в Алтайском крае составляет на 1 га пашни примерно 28-35 кг д. в. По информации регионального Минсельхоза, в 2024 году внесение минеральных удобрений в крае составило около 54 кг на гектар пашни. Десятилетие назад этот показатель был 9 кг/га.

И все же Алтайский край характеризуется распространением почв с достаточным плодородием, но земли, вовлеченные в пашню, подвергаются трансформации под воздействием интенсивной антропогенной нагрузки, усиливающей развитие различных деградационных процессов. Кононцева связывает это в том числе с достаточным распространением склонового рельефа в пашне, способствующего развитию эрозионных процессов вследствие высокой распаханности территории, а также с развитием дефляции в условиях невыраженного рельефа. Деградации почв способствуют и другие факторы, акцентирует внимание она. В их числе несоблюдение севооборотов, производство одной и той же агрокультуры на поле несколько сезонов подряд, перенасыщение севооборотов пропашными маржинальными культурами с высоким выносом питательных веществ, интенсивная механизация сельского хозяйства, приводящая к распылению, переуплотнению или разрушению почвенной структуры почв, чрезмерная глубина вспашки, приводящей к выносу на поверхность минеральных горизонтов. Снижение почвенного плодородия, как правило, приводит и к уменьшению урожайности возделываемых культур, подчеркивает эксперт.

«Плодородие пахотных почв Алтайского края существенно изменилось с момента освоения целинных и залежных земель, и в настоящее время почва все больше нуждается в охране — не через запрет ее использования, а путем разработки режимов рационального возделывания для зональных почв конкретной почвенно-климатической зоны региона, — предлагает она. — Это возможно осуществить через проведение качественных почвенно-агрохимических исследований с последующей разработкой на их основе системы минерального питания для возделываемых культур». Кроме того, улучшению плодородия почв может способствовать разработка оптимальной системы севооборотов, обеспечивающих бездефицитный баланс органического вещества и минеральных элементов питания, внедрение противоэрозионных севооборотов. Также Кононцева предлагает осуществлять подбор почвозащитных технологических приемов с учетом характеристик почвенного плодородия, адаптировать и применять современные почвозащитных системы земледелия, энергосберегающие технологии с учетом зональных особенностей территории. Между тем в 2024 году в регионе в оборот введено более 28 тыс. га залежных земель, информирует краевое агроведомство.

В зерне — среди лидеров

Согласно данным Росреестра, Алтайский край обладает самой большой площадью пашни в стране — по состоянию на 1 января 2024 года она насчитывала более 6,6 млн га. Многообразие почвенно-климатических зон региона, начиная от степи и заканчивая предгорьем, позволяет алтайским сельхозпроизводителям развивать растениеводство и выращивать широкий спектр зерновых культур: пшеницу, ячмень, рожь, овес, просо, гречиху, зернобобовые, перечисляет начальник сибирского филиала «Центра Агроаналитики» Игорь Шабаров. Однако край также является территорией климатического экстрима и рискованного земледелия из-за резко континентального климата, подчеркивает он.

По информации организации, в прошлом году регион занял четвертое место среди субъектов России по объему производства зерна и сохранил лидерство по урожаю яровой пшеницы, гречихи, овса. В частности, валовой сбор яровой пшеницы в крае составил 3,4 млн т при урожайности 22 ц/га, гречихи — более 740 тыс. т при 11,1 ц/га, овса — свыше 440 тыс. т при 21 ц/га, уточняет эксперт. В целом, несмотря на природные катаклизмы в период уборочной-2024, максимальная урожайность зерновых и зернобобовых культур в разных районах Алтайского края сложилась в диапазоне от 24,3 до 35,2 ц/га, а производство выросло почти на четверть к уровню 2023-го, достигнув 5,6 млн т. В текущем году зерновые и зернобобовые в крае заняли около 3 млн га, что составляет более половины посевов всех сельхозкультур, знает Шабаров.

Основная особенность региона, как и других субъектов Сибири, — замкнутый рынок зерна, то есть производители данной зоны по большому счету могут сбывать свою продукцию только внутри своего федерального округа и в ближайших к нему регионах, комментирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Это приводит к очень ограниченным возможностям формирования движущих сил, которые работали бы для увеличения производства в ряде отраслей алтайского АПК.

Экспорт зерновых из края в последние два года тоже практически не осуществлялся, продолжает эксперт. По его данным, за пределы Сибири, в Ленинградскую область, вывозились некоторые объемы зерна за счет субсидии на перевозку, но достаточно небольшие — поддержка очень быстро иссякла, так как средства, которые на нее выделялись, очень ограниченные.

Шабаров утверждает, что реализация зерновых и зернобобовых культур в регионе стабильно растет, в текущем году — даже опережающими темпами. Согласно данным Алтайкрайстата, за первые пять месяцев 2025 года сельхозорганизации реализовали почти 1,2 млн т зерновых и зернобобовых культур, или на 64,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В 2024-м прирост к уровню 2023-го составил 3%, а в 2023-м к 2022-му — 6,3%. Экспорт же зерна из края, согласно информации Алтайского филиала ЦОК АПК, в прошлом году достиг 468 тыс. т. Регион — лидер прошлых лет по поставкам пшеницы на экспорт среди сибирских субъектов, а в 2024-м переместился на третье место. При этом край сохраняет первенство в СФО по вывозу гречихи и ржи. «Экспортные поставки в 2024 году осуществлялись в восемь стран, среди которых Китай, Монголия, Киргизия, Вьетнам, также после перерыва возобновились отгрузки проса в Казахстан», — уточняет эксперт.

Такие объемы поставок не делают погоду для региона по ценообразованию и не выправляют ситуацию, настаивает Злочевский. На протяжении последних двух лет стоимость зерна в крае была гораздо ниже, чем в средней полосе России, разница составляла величину расходов на логистику, знает он. По хорошей цене сбывать большие объемы зерна алтайским растениеводам некуда, и это приводит к большому давлению на внутренние цены. «Такая ситуация приводит к тому, что производители зерновых культур в Алтайском крае зарабатывают денег еще меньше, чем в других субъектах страны, а убытки у них выше, — акцентирует внимание эксперт. — Причем убытки выше не только из-за более низких цен, но и потому, что урожайность здесь ниже, чем во многих других зернопроизводящих регионах, и даже меньше, чем в среднем по стране». В прошлом году среднероссийский показатель по пшенице составил 32,3 ц/га, а в крае — 25,7 ц/га.

По оценке компании «ПроЗерно», рентабельность предприятий Алтайского края по выращиванию главной зерновой культуры в сезоне 2024/25 не превышала 2-4%. Если ситуация не изменится, то уже в текущем сельхозгоду некоторые хозяйства начнут уходить с рынка, предупреждает Злочевский.

У региона также есть хороший потенциал для производства твердой пшеницы, однако в текущих условиях он не будет реализован, уверен глава РЗС. «Производство данной позиции требует больше инвестиций в каждый гектар по сумме денег, чем выращивание мягкой пшеницы, — говорит он. — Нужны специальные семена, использование определенных технологий». Еще несколько лет назад затраты на производство твердой пшеницы окупались, и ее возделывание было прибыльным, но после того, как государство экспорт этой агрокультуры запретило, ситуация поменялась: внутренние цены на твердую пшеницу снизились, и инвестиции в ее производство перестали окупаться. А когда данные ограничения с 1 июля сезона 2024/25 отменили, уже теперь Европейский союз (основной рынок сбыта) закрыл поставки данной продукции из России. Между тем в прошлом году, по информации «Центра Агроаналитики», в регионе было собрано 141 тыс. т твердой пшеницы в первоначально оприходованном весе.

По объемам производства высококачественного зерна Алтайский край входит в первую десятку регионов России, сообщает Шабаров. Также в регионе ведется селекционная работа. Например, сорта твердой яровой пшеницы Атп прима и мягкой яровой пшеницы Ринг с высоким уровнем клейковины — разработка ученых Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий. «Данные сорта показали высокую урожайность, устойчивость к вредителям и болезням и внесены в реестр селекционных достижений страны», — знает эксперт. Пшеницей алтайской селекции в регионе ежегодно засеивается свыше 2 млн га.

В крае уже сейчас самые большие площади под зерновыми — порядка 3 млн га, — и есть куда еще прирастать, добавляет Злочевский. «Однако принятие решения о расширении посевов происходит только с точки зрения перспектив зарабатывания денег, — подчеркивает он. — Увеличивать площади, чтобы получить еще большие убытки с каждого гектара, никто не будет».

Крупяной кластер

Исторически Алтайский край является ключевым российским производителем гречихи. Так как это один из самых южных регионов Сибири, климатические условия здесь одни из самых благоприятных в стране для выращивания данной культуры, рассказывает президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. «Большое количество солнца, достаточное количество осадков, особенно в предгорьях, — то, что нужно для возделывания гречихи», — утверждает он. Последние 20 лет край производит от 40 до 60% общероссийского объема гречихи и гречневой крупы.

Одним из факторов, влияющих на объемы сева данной крупяной позиции, является погода, обращает внимание Шабаров. «Это культура поздних сроков сева, и зачастую она выступает как страховой вариант, когда сроки посевных работ по другим позициям уже вышли», — говорит эксперт. Кроме того, в силу многообразия почвенно-климатических зон в некоторых районах края, например в восточной и предгорной, гречиха становится одной из самых экономически эффективных. Таким образом, ежегодно из общероссийского объема ее производства 40-50% — доля Алтайского края, подтверждает он. Урожай этой агрокультуры в 2024-м в регионе составил 662 тыс. т.

Именно переработка гречихи — первая отрасль, которая стала активно развиваться в крае после внедрения в России рыночной экономики, вспоминает Гачман. Тогда в регионе стали строить заводы мощностью переработки 15-30 т в сутки, а через несколько лет и более крупные — на 100 т гречихи ежесуточно. «До этого был некий дисбаланс: Алтайский край, который являлся крупнейшим регионом страны по выращиванию гречихи, не имел перерабатывающих мощностей, — утверждает он. — Крупяные заводы располагались на Дальнем Востоке, в Поволжье и Центральном Черноземье, а востребованность таких предприятий наибольшей была как раз на Алтае». Сейчас предприятия, построенные в 1990-е и последующие годы, уже реконструированы и в основном входят в состав крупных комбинатов хлебопродуктов. Многие из них производят не только гречневую крупу, но также крупы и хлопья из других зерновых культур, выращиваемых на Алтае, знает руководитель. Теперь крупяные заводы региона полностью перекрывают потребность местных аграриев в перерабатывающих мощностях. Все заводы края могли бы осваивать больше сырья, чем к ним сейчас поступает от растениеводов, но ограничивающим фактором для наращивания посевов под гречихой является внутреннее потребление — по информации Союза зернопереработчиков Алтая, оно не сокращается, но и не растет.

Значительная часть гречихи, выращенной в регионе, а также произведенной здесь гречневой крупы экспортируются — первая в основном отгружается в Китай, вторая — в страны Средней Азии и Закавказья, бывшие республики Советского Союза. Основным потребителем гречки в том виде, в котором россияне к ней привыкли, во всех странах-покупателях является русскоязычное население, уточняет эксперт.

Уже несколько лет, помимо гречневой крупы, переработчики края выпускают большой объем овсянки, по большей части это хлопья «Геркулес». Также крупяные предприятия делают гороховую и пшеничную крупы. В совокупности регион производит около 25% всех видов российской крупы. Согласно данным краевого Минсельхоза, действующие производственные мощности крупных и средних организаций способны обеспечить выпуск около 658 тыс. т крупы ежегодно. По оценке Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, в прошлом году ее производство составило 538,1 тыс. т (28% всего объема), в том числе 355 тыс. т гречки (61%).

Общие мощности крупных и средних компаний Алтая рассчитаны также на выпуск 1,3 млн т муки, следует из информации местного агроведомства. РСМКП оценивает производство в регионе в 2024 году в 848,7 тыс. т (8,5% от общероссийского показателя). Это на 6% меньше, чем в 2023-м, притом что в целом по стране объем выпуска муки увеличился в прошлом году на 1%. В регионе работает ряд крупных производителей. По информации союза, наибольшие объемы мучного производства у «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова и предприятия «Мельник» (Рубцовск).

Потенциал Алтайского края в части производства как крупы, так и муки значительный, в регионе можно наращивать объемы выпуска этой продукции, уверен представитель РСМКП. Однако если по крупе наблюдается рост производства, то выпуск муки снижается. В 2024 году наибольший спад отмечался по ржаной муке — порядка 20%. «При решении проблем со сбытом, например увеличении экспорта в Китай, рост объемов годового производства как крупы, так и муки может быть весьма значительным», — заверяет представитель союза.

Масличные и сахарная свекла

Из-за сложившейся в последние годы конъюнктуры рынка для аграриев Алтайского края более рентабельным, чем выращивание зерновых, становится возделывание масличных культур. В прошлом году, по данным Алтайкрайстата, их валовой сбор составил в регионе 2,3 млн т (в весе после доработки), что почти на 37% больше, чем в 2023-м. «Был собран рекордный урожай в том числе подсолнечника, сои, рапса, — отмечает Игорь Шабаров. — И это первое место в стране среди всех субъектов России по объему производства масличных культур». В структуре валового сбора в 2024-м наибольший удельный вес занимали подсолнечник (56,2%), соя (19,7%) и рапс (15,4%). Еще 8,4% пришлось на лен-кудряш. В текущем году посевная площадь масличных, по предварительным данным, увеличилась в регионе на 10%, до 1,8 млн га.

Площади под масличными культурами в Алтайском крае с 2020 года показали прирост на 44%, дополняет аналитик компании OleoScope Лилия Варыгина. За последние пять лет масличный клин в регионе расширился более чем на 300 тыс. га. В частности, площадь подсолнечника увеличилась на 28%, до 893 тыс. га, рапса — на 82%, до 247 тыс. га, сои — на 74%, до 229 тыс. га, льна-кудряша — на 60%, до 226 тыс. га.

Помимо традиционных масличных культур, алтайские аграрии обращают внимание на возможность введения в севооборот нишевых масличных, таких как амарант, конопля, рыжик, горчица и сафлор. С учетом климатических изменений и ростом температур все эти позиции имеют неплохой потенциал выращивания в регионе, считает эксперт. За последние пять лет площади прочих масличных культур выросли в крае на 66%, до 14 тыс. га, сообщает она.

По данным Алтайского филиала ЦОК АПК, в прошлом году экспорт масличных культур из региона составил 438 тыс. т, увеличившись на 63% за пять лет. «Это первое место по экспортным отгрузкам среди субъектов Сибири», — подчеркивает Шабаров. По его данным, Алтай лидирует в округе по объему отгрузок за рубеж подсолнечника, масличного льна, сои, горчицы, расторопши, а по вывозу семян рапса уступает Красноярскому краю и Новосибирской области. Ключевыми покупателями продукции региона выступают Казахстан, Китай и Беларусь.

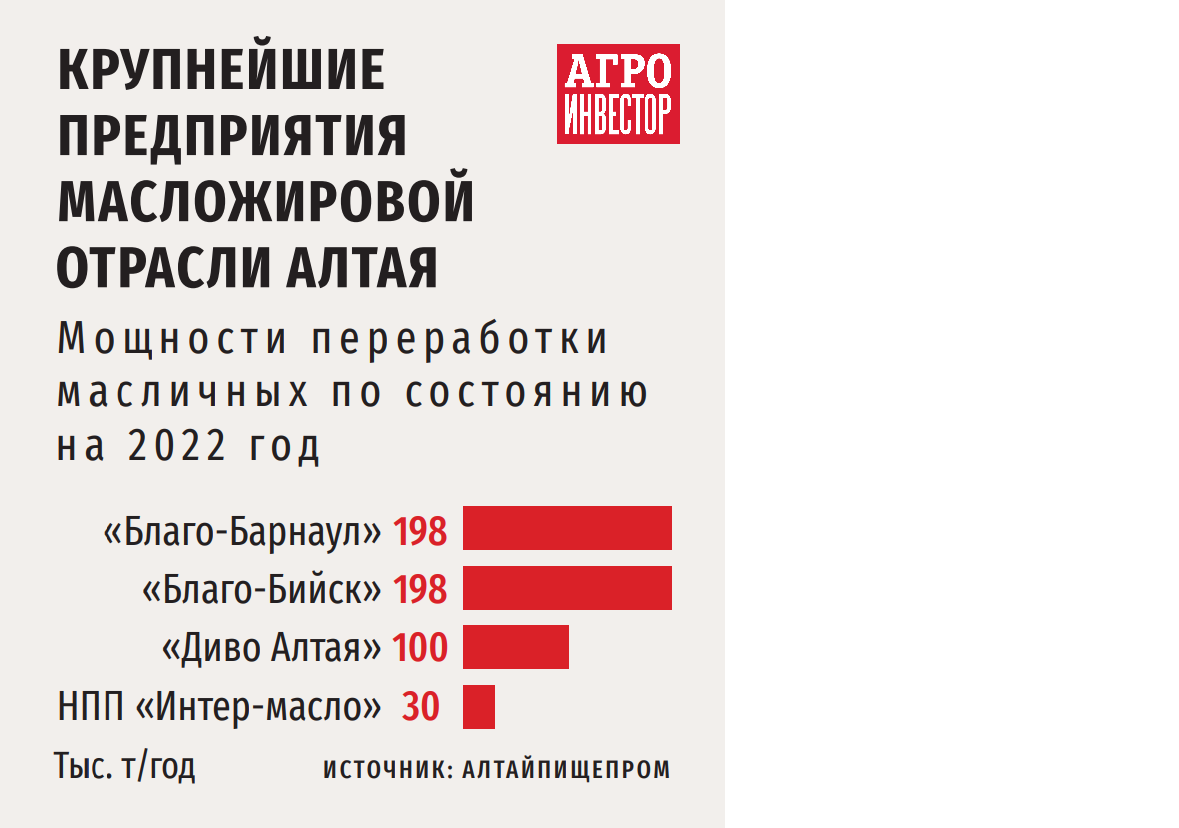

Согласно оценке Масложирового союза России, мощности по переработке масличных в Алтайском крае составляют 1,2 млн т в год. Всего по итогам 2024 года в регионе было выработано 494 тыс. т растительных масел. В структуре производства на подсолнечное пришлось 338 тыс. т, рапсовое — 151 тыс. т, льняное — 4 тыс. т. За пять лет общий объем выпуска увеличился на 186%, обращает внимание исполнительный директор организации Михаил Мальцев. В том числе производство подсолнечного масла выросло в 2,5 раза, а рапсового — более чем в четыре. Самым крупным переработчиком в регионе является ГК «Благо», ее мощности способны осваивать 400 тыс. т подсолнечника или рапса. Компании «Сиболеум» и «Диво Алтая» могут перерабатывать еще по 200 тыс. т/год каждая. Всего же производством растительного масла в крае, по информации Алтайпищепрома, занимаются 80 предприятий.

Еще одна позиция, на которой специализируются местные сельхозпроизводители, — сахарная свекла. Однако сезон вегетации здесь короче, чем во многих других регионах — производителях данной культуры, обращает внимание ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. «Сев в крае начинается позже, а уборка заканчивается раньше, чем на Юге, в Центре и Поволжье, — обращает внимание он. — Но в этом есть и свои плюсы: так как это регион с континентальным климатом, если быстро убрать свеклу, ее можно хорошо сохранить на очень долгое время, то есть теоретически переработка сырья возможна чуть ли не до конца марта».

В последние годы на Алтае работает всего одно предприятие по переработке сахарной свеклы — Черемновский сахарный завод, входящий в ГК «Доминант». Раньше, по словам Иванова, в регионе было еще два производителя сахара — в Бийске и Алейске, но они давно законсервированы. «При определенных инвестициях их можно было бы восстановить, но это стоит дорого и требует времени, — предупреждает он. — Потребуется не один год, чтобы это сделать».

Пока в регионе действует только одно предприятие, площади под сахарной свеклой относительно стабильны в последние годы и, по информации ИКАР, составляют порядка 23-25 тыс. га. При этом посевы можно немного нарастить, даже действующие перерабатывающие мощности это позволяют. «Без грандиозных инвестиций, просто после качественного ремонта завод способен работать до 210 суток при мощности 6,1 тыс. т сырья в сутки, то есть за сезон осваивать минимум 1,28 млн т свеклы, — подсчитывает Иванов. — Пока же данный показатель всегда немного ниже, чем объем заготовки (в зачетном весе на свеклопункте) и валовой сбор (грязный вес в поле)». А если «Доминат» решит нарастить мощности переработки в Алтайском крае, то увеличить посевы можно еще более существенно, считает эксперт.

С точки зрения выпуска сахара и выращивания сахарной свеклы у региона есть два преимущества. Первое состоит в том, что там самый дорогой сахар в стране. Например, в начале июля цены продукта с заводов Юга и Центрального Черноземья были на уровне 53 руб./кг, а в Алтайском крае — около 60 руб./кг, что благоприятно сказывается на рентабельности местных игроков рынка. «Еще один важный плюс заключается в том, что восточнее Урала имеется очень емкий рынок сбыта — от Челябинска до Камчатки, — акцентирует внимание Иванов. — Кроме того, по логистике сахар, произведенный на Алтае, удобно экспортировать в Монголию, Казахстан, государства Средней Азии вплоть до Афганистана, причем по некоторым из упомянутых направлений продукт можно возить и фурами — даже вагоны не нужны». Фактически же железнодорожный экспорт с Черемновского завода давно идет в Казахстан. Эксперт не исключает, что сахар вывозится и на другие рынки — в Монголию и государства Средней Азии, но туда отгрузки идут через трейдеров, а не непосредственно от производителя.

У плодоовощного производства тоже есть потенциал

По информации Национального союза производителей плодов и овощей, урожай овощей в Алтайском крае составил в прошлом году около 37 тыс. т (12% производства в СФО), из них в открытом грунте было получено 27 тыс. т, в закрытом — 10 тыс. т. Основные культуры, которые выращивают в незащищенном грунте в регионе — капуста (13 тыс. т), морковь (7 тыс. т), столовая свекла (3 тыс. т). Валовой сбора картофеля на Алтае в 2024-м превысил 80 тыс. т. Это 13% общего объема производства Сибири и 1% общероссийского урожая. «Регион обладает потенциалом для выращивания овощей, но развитие отрасли требует учета природно-климатических условий и мер поддержки, — комментирует исполнительный директор союза Андрей Казаков. — Выращивание овощных культур распространено на всей территории края, в промышленном секторе они сосредоточены вблизи городов — Барнаула, Бийска и Рубцовска». В то же время для выращивания в регионе овощей и в меньшей степени — картофеля существуют риски, связанные с погодными условиями, финансированием отрасли, недостатком современных агротехнологий и трудностями сбыта продукции. Все это негативно влияет на урожайность и рентабельность производства.

Работают в крае и тепличные предприятия. Одно из них — «Белокурихинские теплицы» — расположено в селе Старобелокуриха (Алтайский район). Площадь комплекса всего 2,5 га, однако компания появилась лишь около пяти лет назад, активно развивается и уже вышла на широкий ассортимент выращиваемой продукции: огурцы, томаты, зелень. Еще одно тепличное предприятие, действующее в регионе, — бывшее хозяйство «Индустриальное» под Барнаулом, которое стало банкротом, после чего часть его была выкуплена группой «Горкунов». Сейчас площади тепличного комплекса превышают 10 га. «Новый владелец его полностью реконструировал, оснастил досвечиванием, — знает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. — Теперь это тепличное предприятие является частью ТК «Толмачевский» как обособленное подразделение и работает вполне успешно».

С 2025 года «Горкунов» занимается активным перепрофилированием части своих теплиц под цветочное направление, в рамках которого часть алтайских мощностей стала использоваться для вращения хризантем. «Пока это пробное производство цветов на срезку, — уточняет эксперт. — Но не исключено, что этот проект будет масштабироваться, инвестор может расширить площади, взяв в аренду или собственность дополнительные мощности, оставшиеся от предприятия “Индустриальное” и модернизировав их».

Основная часть продукции обоих предприятий Алтайского края остается внутри региона, так как там больше нет крупных тепличных проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте, а спрос на них есть. Действуют и небольшие фермерские теплицы, которые зимой не работают, сообщает Решетникова. По ее словам, объемов собственной тепличной продукции региону не хватает для закрытия внутренней потребности, поэтому часть овощей ввозится из других субъектов, в первую очередь, группой «Горкунов» из Новосибирска, где тепличный бизнес развит лучше, чем в других регионах Сибири. Иногда на Алтае встречаются и овощи из Кемеровской области, поставляемые компанией «Яшкинские теплицы», добавляет эксперт. Кроме того, федеральные сети — «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Ашан» — завозят в край тепличную продукцию и из более удаленных субъектов страны.

Тем не менее в Алтайском крае можно строить новые теплицы, считает Решетникова. При этом важно возводить их рядом с крупными городами, где гарантирован сбыт. «Помимо федеральных сетей, в регионе немало локальных ритейлеров, и им проще работать именно с местными производителями, — утверждает она. — Поэтому и необходимо, чтобы тепличные предприятия края находились вблизи больших центров, так как в Сибири не такая высокая концентрация населения, как в европейской части, где в любом городе найдутся покупатели». В то же время для инвесторов в тепличное производство в регионе есть и определенные риски, предупреждает эксперт. Один из них — проблемы с энергообеспеченностью. Поэтому потенциальным инвесторам важно заранее думать, как они смогут эту проблему решить.

В прошлом году Алтайский край занял 29-ю позицию по урожаю картофеля в России, следует из данных Картофельного союза. В СФО регион находится на четвертом месте с показателем в 80 тыс. т в сельхозорганизациях. Вместе с ЛПХ производство клубня составляет более полумиллиона тонн, что позволяет региону обеспечивать им не только собственные потребности, но и осуществлять поставки за пределы региона.

По мнению исполнительного директора организации Алексея Красильникова, потенциально край подходит для производства картофеля, несмотря на определенные его особенности с точки зрения природно-климатических условий. «В целом по России и в Алтайском крае в частности сохраняется тенденция по снижению производства картофеля в ЛПХ. Соответственно, у картофелеводов, в том числе данного региона, перспективы есть, — полагает он. — Кроме того, год назад в Красноярском крае был запущен завод по производству чипсов компанией PepsiCo, и, соответственно, Алтай тоже получил дополнительный стимул для наращивания производства не только столового картофеля, но и клубня для переработки для поставки на данное предприятие».

Согласно оценке Плодоовощного союза, производство плодов (ягод) в промышленном секторе Алтайского края составляет 1,4 тыс. т, это 65% от всего показателя по Сибири и 6% общероссийского урожая. Весь объем в данной категории занимают ягоды, уточняет Казаков. Площади ягодников в регионе насчитывают 3 тыс. га — это 64% в СФО и 20% в России.

По итогам 2024 года край вошел в пятерку крупнейших регионов по объему сбора ягод в фермерских хозяйствах и сельхозорганизациях, подчеркивает руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. «В регионе сосредоточены самые большие в стране площади ягод, но урожайность здесь минимальная, — обращает внимание она. — Низкий сбор с гектара связан с экстенсивными технологиями выращивания ягод местными предприятиями». Основной ягодной культурой на Алтае является облепиха. Также небольшие фермерские хозяйства выращивают садовую землянику, малину, смородину, но вся эта продукция опять же производится экстенсивным способом, добавляет эксперт.

Одна из проблем Алтайского края в части развития ягодоводства — отсутствие поддержки этой отрасли. В итоге у большинства хозяйств нет ресурсов на то, чтобы развивать современные интенсивные технологии выращивания. В то же время в Барнауле находится НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий, который является основным центром по облепихе в России. «Этот институт еще в прошлом веке разрабатывал пробный проект по производству данной ягодной культуры с капельным орошением, что позволяло увеличить урожайность примерно в 20 раз — до 200 ц/га, — вспоминает Козий. — И хотя в стране сейчас практически нет ягодоводческих проектов, где капельное орошение не использовалось бы, с облепихой ситуация обратная — считается, что внедрение даже такой простой технологии слишком дорого». Таким образом, капельный полив в регионе применяют всего несколько хозяйств. В результате большинство предприятий получает урожайность не выше 5-10 ц/га. Кроме того, вырастить сладкую облепиху без полива и правильного питания невозможно, поэтому практически весь урожай направляется на переработку.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются местные ягодоводы — это сбор урожая. «Облепиху собирать сложно, людей нет, а оплата труда тех, кто готов работать сборщиком ягоды, высока, — рассказывает эксперт. — Внедрение механизированного сбора требует значительных затрат и времени на адаптацию технологии». Все эти факторы приводят к постепенному сокращению производства ягод в Алтайском крае: с 2022 по 2024 год площади ягодников в регионе сократились более чем на 600 га (-16%).

Сергей Межин, Министр сельского хозяйства Алтайского края

Алтайский край — один из крупнейших аграрных регионов страны и один из немногих субъектов России, аграрный потенциал которого позволяет в полном объеме обеспечить внутренний спрос населения практически на все основные виды продовольственной продукции. Ресурсы регионального продовольственного рынка формируются главным образом за счет собственного производства, что обеспечивает краю высокий уровень продовольственной независимости. В регионе работает много сельхозпроизводителей разного масштаба, однако доля крупных игроков невелика, что открывает благоприятные условия для прихода новых инвесторов. Об инвестиционном потенциале Алтайского края рассказывает глава регионального агроведомства.

Какое значение АПК имеет с точки зрения социального благополучия региона?

Значение сельского хозяйства для социального благополучия Алтайского края очень высоко, ведь в сельской местности у нас проживает более 41% населения. Кроме этого, для производства агропродукции используется практически 70% земельных площадей территории региона.

Многие крупные сельхозорганизации региона — селообразующие предприятия, они обеспечивают местных жителей рабочими местами, а также способствуют развитию инфраструктуры в селах. Сельское хозяйство также стимулирует развитие сопряженных отраслей АПК в таких сферах, как выпуск средств производства, переработка и реализация продукции. По экспертным оценкам, деятельность одного работника аграрной сферы приводит к созданию не менее шести рабочих мест в других отраслях экономики.

Как вы оцениваете ежегодный объем привлекаемых в агроотрасль инвестиций?

Согласно данным Алтайкрайстата, в 2024 году объем вложений в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности «Сельское хозяйство», «Производство пищевых продуктов» и «Производство напитков» составил около 32 млрд руб. (в 2023-м — 25,2 млрд руб.). В структуре вложений в сельское хозяйство наибольший удельный вес традиционно приходится на затраты по приобретению транспортных средств, машин и оборудования (около 60%).

В целом, оценивая динамику привлечения средств в сельскохозяйственную отрасль за последние пять лет, можно отметить ее положительное развитие — индекс инвестиций превышал 100%. Исключением стал 2023 год, когда значение показателя составило 81,7%. Но это было обусловлено сложным финансово-экономическим положением сельхозпроизводителей после природных катаклизмов (засухи летом и обильных осадков в период уборочной кампании) и ростом затрат на основные ресурсы.

А какой динамики ожидаете в этом году?

По данным Алтайкрайстата, за первый квартал объем инвестиций в аграрную и пищевую отрасли по крупным и средним предприятиям уже составил 6,5 млрд руб., что на 1,2 млрд руб. больше, чем за такой же период в 2024-м. Так что надеемся на положительную динамику как минимум на уровне не ниже предыдущего года.

Что, по-вашему, делает регион привлекательным для агроинвесторов?

В Алтайском крае имеются условия для развития практически всех видов сельскохозяйственного производства, что дает производителям возможность выбрать тот вид деятельности, который будет для них наиболее успешным. В регионе большое количество агропроизводителей, при этом доля крупных сельхозорганизаций невелика, что создает благоприятные условия для входа новых компаний.

В крае развита пищевая и перерабатывающая промышленность, ввиду чего произведенную сельскохозяйственную продукцию можно переработать на площадках, расположенных в пределах региона, а также реализовывать ее как в регионе, так и за его пределами, в том числе на экспорт.

Для многих товары, произведенные в Алтайском крае, ассоциируются с экологически чистой продукцией, что, безусловно, дает конкурентное преимущество при реализации, и это тоже один из факторов привлекательности нашего края.

Сельское хозяйство в Алтайском крае представлено широким спектром видов деятельности, от традиционных вроде производства зерновых, зернобобовых, технических культур, молочного и мясного скотоводства до узкоспециализированных, таких как пантовое оленеводство и пчеловодство. Все эти направления развиваются и имеют большой потенциал для дальнейшего роста.

Какие еще преимущества регион может дать при организации сельхозбизнеса?

Географическое положение и высокая транспортная доступность. Эти преимущества открывают инвесторам широкие возможности для установления прочных экономических и торговых связей межрегионального и международного уровней, в частности способствуют развитию экспорта на растущие рынки Центральной Азии и в Китай.

Также наш регион располагает всеми необходимыми ресурсами для сельскохозяйственного производства: у нас самая крупная в стране площадь пашни, развитая транспортная сеть, возможность подключения к газовым сетям и энергосистемам. В Алтайском крае производится весь спектр агротехники в рамках существующих технологий: почвообрабатывающая, посевная, уборочнаяи т. д.

Кроме этого, в регионе действует большое количество направлений государственной поддержки. Существует практика заключения соглашений о взаимодействии между Правительством Алтайского края и крупными инвесторами. В их рамках региональные органы исполнительной власти оказывают содействие в обеспечении транспортной и инженерной инфраструктуры в целях реализации инвестиционных проектов. Также на основании распоряжения губернатора Алтайского края инвестору может предоставляться земельный участок в аренду для реализации масштабного инвестпроекта без проведения торгов.

Какие крупные инвестиционные проекты реализуются сейчас на территории региона?

В настоящее время в крае реализуется 23 инвестпроекта по строительству и модернизации животноводческих комплексов и ферм стоимостью более 42 млрд руб. Выход на полную мощность данных предприятий планируется в 2025—2030 годах, что позволит дополнительно произвести 176 тыс. т молока и 60 тыс. т мяса птицы. Наиболее крупные проекты реализуются такими компаниями, как «Черкизово», «РумелкоАгро», «ЭкоНива», «Вирт» и другими.

Какой объем средств Алтайский край выделил на поддержку аграриев в 2024 году, а какой — в 2025-м?

На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» в прошлом году в совокупности было направлено 3,42 млрд руб., в том числе 1,62 млрд руб. из краевого бюджета. В 2025-м на эти цели планируется выделить 3,84 млрд руб. и 1,66 млрд руб. соответственно. В крае действуют практически все меры государственной поддержки отрасли, которые финансируются из федерального бюджета, а также реализуются региональные меры.

В целом все направления отраслевой поддержки по сравнению с прошлым годом остались без изменений. Сохраняется фокусирование помощи на развитии животноводства ввиду значимости этой подотрасли для обеспечения продовольственной безопасности региона. В текущем году основной объем средств пошел на поддержку племенного и молочного животноводства, а также на возмещение производителям зерновых культур части затрат на их производство и реализацию. Стоит отметить, что в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» также предоставляются субсидии из регионального бюджета без софинансирования из федерального. В основном они направлены на развитие подотраслей животноводства и техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Вклад животноводства

Хотя основную долю в общем показателе производства продукции АПК в регионе занимает растениеводство, роль животноводческой отрасли тоже остается значимой. На нее приходится более 30%. В 2025 году, по предварительному прогнозу краевого Минсельхоза, в регионе будет произведено около 177 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, что соответствует прошлогоднему уровню, а валовой надой молока в сельхозорганизациях и КФХ увеличится на 2%.

Основной вклад в производство мяса в регионе вносит птицеводческая отрасль. За последние пять лет «спринтером» регионального АПК стал именно этот сектор, утверждает руководитель направления ВЭД и сертификации Национального союза птицеводов Дарья Подымова. «Пока поголовье крупного рогатого скота и свиней заметно сокращается, птица демонстрирует уверенный рост и берет новые экспортные высоты», — отмечает она.

Структура птицеводческого рынка региона почти монолитна: большую часть промышленного производства формирует «Алтайский бройлер» (входит в «Черкизово»). В начале 2025 года предприятие запустило шесть современных птичников в поселке Сафоновка — это дополнительно 800 тыс. голов единовременного содержания и рост производственных мощностей до примерно 100 тыс. т мяса птицы в живом весе в год, — оценивает эксперт. — К 2026-му планка может подняться до 115-130 тыс. т».

Второй заметный проект края — «Индейка Алтая». Стартовал он в 2023 году, а к 2026-му комплекс из 30 птичников должен выпускать до 6-7 тыс. т индюшатины в убойном весе, открывая для края новый рыночный сегмент. Пока же альтернативу бройлеру дают лишь небольшие фермы, выращивающие утку и перепелов, знает Подымова. «Но стратегически именно индейка способна стать “вторым крылом” алтайского птицеводства», — считает она. В следующем году объем производства бройлера и индейки в совокупности может превысить 130 тыс. т, прогнозирует эксперт.

Регион успешно реализует и экспортный потенциал, превращая малоценное внутри страны сырье в выручку, которая в дальнейшем идет на развитие края. Так, по данным Россельхознадзора, в 2024 году почти 4 тыс. т куриных лапок и крыльев из Алтая ушли в Китай, а с января по май 2025-го объем составил 1,89 тыс. т, что на 27% больше аналогичного периода годом ранее, сообщает Подымова. Стоит учитывать короткие сроки доставки и тот факт, что Россельхознадзор держит «зеленый коридор» для предприятий, прошедших китайскую аккредитацию, обращает внимание эксперт. «По мере ввода новых мощностей экспортный поток из региона будет расти — этому помогает и соседство с Казахстаном, и развитые логистические коридоры в КНР», — считает она.

По мнению Подымовой, Алтайский край привлекателен для инвестиций в птицеводство по нескольким причинам. Во-первых, здесь дешевая кормовая база. Во-вторых, неплохие региональные меры господдержки. Кроме того, производство индейки в регионе пока не развито, что оставляет свободную нишу для новых игроков. «Экологический имидж территории открывает возможности как для фермерского птицеводства, так и для экспорта премиум-продукции, — дополняет эксперт. — Наконец, Алтайский край удобен для экспортоориентированных компаний благодаря выгодной логистике». В то же время регион лежит на путях миграции дикой водоплавающей птицы, поэтому грипп птиц всегда будет угрозой для алтайских птицеводов, акцентирует внимание она.

А вот производство свинины в крае в последние пять лет показывает негативную динамику. По информации Национального союза свиноводов, с 2020 по 2024 год поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях выросло на 4 тыс. т, или 12%, но в целом производство снизилось на 13,4 тыс. т, или 17%, из-за сокращения в ЛПХ. В первом квартале 2025-го в регионе было произведено на убой в живом весе 12,5 тыс. т свиней, из них в сельскохозяйственных организациях — 8,7 тыс. т, в хозяйствах населения — 3,5 тыс. т, в КФХ — 0,03 тыс. т.

Крупнейшими свиноводческими предприятиями в Алтайском крае являются компании «Митпром», «Барнаульский пищевик», «Антипинское». Вместе они в 2024 году произвели 92% всего объема живых свиней в сельхозорганизациях, отмечает главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка НСС Николай Бирулин. «Развитие туризма и нестабильная динамика производства в личных подсобных хозяйствах формируют в регионе потенциал для дальнейшего развития производства свинины в промышленном секторе, в первую очередь для потребления внутри региона», — считает эксперт. Впрочем, пока новых инвестиционных проектов на Алтае не зарегистрировано.

Край также традиционно специализируется на мясном скотоводстве и имеет в этом смысле хорошие перспективы: развивать сегмент позволяют и традиции, и прекрасные климатические условия, отмечает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «С этих точек зрения регион мог быть одним из самых сильных по мясному скотоводству», — подчеркивает он. Однако есть и сдерживающие факторы для развития здесь мясного скотоводства. Например, в предыдущие годы Алтай был неблагополучным в части вакцинации, что ограничивало рынки сбыта. Скот из таких субъектов страны нельзя продавать в благополучные регионы, а все основные убойные пункты с высокой ценой за скот как раз расположены в благополучных по вакцинации центральных регионах России. «Отсюда вытекает другая проблема — отраслевая структура сильно перекошена в сторону ЦФО, где сосредоточены основные откормочные площадки и убойные пункты, а субъекты, которые не обладают откормочными и убойными мощностями и к тому же отрезаны регионализацией, не имеют возможностей получать достойную цену за свой продукт, — констатирует эксперт. — В том числе и поэтому крупные проекты по мясному скотоводству в регионе отсутствуют».

Зато Алтайский край традиционно входит в пятерку ведущих субъектов России по производству молока. По итогам первого полугодия 2025 года в регионе его произведено свыше 380 тыс. т, в том числе более 300 тыс. т товарного. По состоянию на конец 2024-го, поголовье коров составляло около 220 тыс. гол. «Продуктивность в организованном секторе продолжает расти: средний надой на фуражную корову превышает 6 тыс. кг в год, а в передовых хозяйствах достигает 11-12 тыс. кг, — информирует гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. — Это результат активного внедрения современных технологий в кормлении, воспроизводстве и управлении стадом».

Алтай обладает устойчивой кормовой базой, богатыми производственными традициями, высоким уровнем специализации и компетенций в области молочного животноводства и переработки, а также сформированным рынком сбыта, рассказывает эксперт. Безусловно, регион сохраняет и хороший инвестиционный потенциал. Особенно перспективны проекты по строительству высокотехнологичных ферм, развитию селекционно-генетической базы, модернизации существующих предприятий, внедрению современных технологий содержания и доения, расширению собственной кормопроизводственной базы. «Серьезные возможности открываются и в сфере переработки с высокой добавленной стоимостью, а также в создании экспортно-ориентированных производств, — добавляет Белов. — При эффективной комбинации федеральных и региональных мер поддержки Алтайский край способен стать одним из ключевых центров роста молочной индустрии в Сибири». Вместе с тем остаются и вызовы, в числе которых кадровый дефицит, износ части производственной инфраструктуры, а также проблема смены поколений в отрасли.

Алтайский край также является одним из лидеров сектора глубокой переработки молока и главным сыродельным регионом России, утверждает эксперт. Около 40% объемов товарного молока уходит на выпуск сыра. Совокупные мощности перерабатывающих предприятий региона превышают 1,5 млн т сырья в год. С точки зрения дальнейшего движения отрасли вперед приоритетом остается развитие глубокой переработки молока и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая нишевые и экспортные категории — сухое молоко, сливки, лактозу, казеинаты. «Экспортный вектор имеет стратегическое значение, — подчеркивает Белов. -Продукция алтайских производителей уже поставляется в Китай, страны Центральной Азии и СНГ, и потенциал для расширения поставок остается значительным».

Что говорят аграрии

В пятерку самых крупных хозяйств региона по площади пашни входят КХ «Зайцев», предприятия «Кубанка», «Орбита», «КДВ Агро-Алтай» и «Приоритет-Агро», информирует алтайский Минсельхоз. В крае работает несколько крупных федеральных холдингов. В том числе лидер в производстве сырого молока ГК «ЭкоНива».

Подразделение группы в Алтайском крае действует с 2019 года. Под управлением компании порядка 19,5 тыс. га сельхозземель в Тальменском районе, где выращиваются зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры. В регионе «ЭкоНива» реализует инвестиционный проект по возведению животноводческого комплекса на 6 тыс. коров и 66 тыс. т молока в год. Также компания участвует в программе «Комплексное развитие сельских территорий» и софинансирует строительство семи домов для специалистов хозяйства. «Один из вызовов сегодня — конкуренция за кадры, и не только на районном или региональном уровне, — делится директор производственного хозяйства ГК «ЭкоНива» в Алтайском крае Сергей Кудрявцев. — “ЭкоНива” конкурирует с предприятиями всего Сибирского макрорегиона. При этом мы уже достаточно высоко подняли планку своей кадровой и социальной политики: предлагаем достойный уровень заработной платы, комфортные условия труда».

Руководитель обращает внимание, что помощь в регионе сельхозпроизводителям оказывается. Помимо стандартных субсидий на молоко и зерно, предприятие группы с помощью господдержки реализовало два проекта культуртехнических работ по вводу в эксплуатацию залежных земель. «Мы высоко оцениваем вклад региональных властей в развитие АПК», — подчеркивает он.

Для ГК «Благо» Алтайский край является стратегически важным и перспективным. За почти восемь лет работы в регионе компания стала важной частью его АПК: сформировали базу поставщиков, наладили партнерские отношения с покупателями, говорит директор по маркетингу группы Кирилл Мельников. Хотя, безусловно, регион имеет и свои особенности: в первую очередь это граница с Казахстаном и перетоки масличного сырья через нее, а также удаленность от портов, что стимулировало «Благо» развивать железнодорожный и мультимодальные способы доставки. «Мы видим потенциал дальнейшего роста алтайского АПК в части увеличения сбора масличных, — отмечает топ-менеджер. — Это делает регион для нас не только стратегически значимым с позиций дня сегодняшнего, но и очень перспективным для дальнейшего развития нашего бизнеса: мы заинтересованы в увеличении мощностей по переработке масличных в Алтайском крае».

Работать в регионе «Благо» начала на маслоэкстракционных заводах в Барнауле и Бийске осенью 2018 года. Бийский МЭЗ специализируется на переработке подсолнечника и отгружает масло наливом. За 2024 год предприятие произвело 26 тыс. т масла. Весь объем был экспортирован в Китай и Казахстан. На Барнаульском заводе перерабатывается подсолнечник и рапс, отгружается как наливное, так и бутилированное масло. В прошлом году там было выпущено 112 тыс. т масла, из которых было экспортировано около четверти. «Мы планируем, что в этом году объем переработки наших алтайских предприятий сохранится на таком же уровне», — делится Мельников.

В пресс-службе группы «Черкизово» отмечают, что Алтайский край является одним из ведущих сельскохозяйственных регионов России и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Несмотря на временами непростые погодные условия, растениеводы региона имеют хорошие показатели урожайности. Экология края также благоприятствует развитию птицеводства и животноводства.

Сама компания пришла в регион в декабре 2018 года, приобретя предприятие «Алтайский бройлер» — одного из крупнейших производителей мяса птицы в Сибирском федеральном округе. В его состав входят собственные птичники, комбикормовый завод и птицеперерабатывающий завод. На момент сделки предприятие выпускало в год 67 тыс. т мяса в живом весе, а по итогам 2024-го объем производства достиг уже 85 тыс. т.

В начале этого года группа ввела в эксплуатацию шесть новых птичников в Зональном районе Алтайского края. Инвестиции в их строительство составили 1,3 млрд руб. Открытие площадок дало возможность создать более 50 новых рабочих мест. В шести корпусах может единовременно содержаться более 800 тыс. гол. птицы — это еще 15 тыс. т мяса бройлеров в живом весе в год. Таким образом, с новыми птичниками «Алтайский бройлер» в 2025 году сможет увеличить производство на 18% — до 100 тыс. т в год. В ближайшие годы будут построены дополнительные комплексы, с учетом которых объемы производства «Черкизово» в регионе увеличатся еще на 15 тыс. т ежегодно, делится планами представитель компании.

Техническая оснащенность

Согласно данным Минсельхоза Алтайского края, за последнее десятилетие аграриями края приобретено более 8 тыс. ед. крупной сельхозтехники. Процент обновления за этот период по разным видам агромашин варьирует от 23 до 37%.

Регион ведет активную модернизацию села, подтверждает Дмитрий Донцов из Ростсельмаша. В 2024 году алтайские аграрии приобрели в общей сложности более 2,8 тыс. ед. техники, в том числе 393 трактора, 250 зерноуборочных комбайнов, заняв по объемам закупки третье место по России после Ростовской области и Республики Татарстан. «Данная динамика подтверждается цифрами нашей компании и по итогам прошлого года, и в разрезе последних пяти с половиной лет, — утверждает руководитель. — Так, по объемам приобретения техники “Ростсельмаш” Алтайский край является безусловным лидером в сибирском округе — на регион приходится около 38,4%, и он занимает второе место среди субъектов России, уступая лишь Ростовской области. То же касается и сформированного парка уборочных агромашин». За последние 5,5 лет в регион поставлено почти 2 тыс. комбайнов и тракторов «Ростсельмаш».

Если говорить о предпочтениях, то из зерноуборочной линейки алтайские сельхозпроизводители остаются верны различным моделям ACROS — наиболее популярной серии комбайнов с классическим МСУ. Наравне с ними в последние годы аграрии все чаще выбирают двухбарабанные RSM 161 и Т500. В текущем году на их долю в общей массе уже приходится более 40% всех закупок, сообщает Донцов. «Можно сказать, что алтайские сельхозтоваропроизводители наконец “распробовали” комбайны, которые мы создавали с учетом агротехнологических особенностей сибирских регионов», — заключает он.

Также с 2023 года холдинг занимается в Алтайском крае растениеводством. В этом году компания засеяла в регионе 5,3 тыс. га, из которых 2,7 тыс. га пришлись на яровую пшеницу, 2,6 тыс. га — на сою.

Таким образом, с 2021 по 2024-й инвестиции группы в Алтайском крае составили 12 млрд руб. В 2025 году планируется вложить в развитие предприятия в регионе более 3 млрд руб. Основная часть этих средств пойдет на строительство новых птичников, также запланированы инвестиции в реконструкцию комбикормового завода и цеха технических фабрикатов, уточняет спикер.

Наиболее насущными проблемами для «Черкизово» в крае являются подбор и выделение земельных участков, необходимых для строительства хранилищ отходов птицеводства и увеличения площади посевов, информирует пресс-служба компании. Компания рассчитывает на содействие со стороны краевого правительства в решении этих вопросов.

Инвестпотенциал и господдержка

По результатам проведенной «Эксперт РА» оценки, Алтайский край характеризуется умеренно низким уровнем инвестиционной привлекательности и последние три года стабильно находится на этой позиции, сообщает Татьяна Тирских. Давление на уровень инвестпривлекательности оказывают слабо развитые инфраструктурные, финансовые, экономические ресурсы. Положительно влияют достаточно развитые социальные ресурсы и умеренно высокий уровень состояния окружающей среды. Информационная доступность и прозрачность, являясь одним из важных факторов для привлечения инвесторов на территорию, оцениваются на умеренно низком уровне и оказывают сдерживающее влияние на итоговую интегральную оценку.

Тем не менее АПК Алтайского края представляет собой динамично развивающуюся систему с различными возможностями для инвестиций. «Среди нуждающихся во вложениях секторов в регионе можно отметить такие направления, как органическое земледелие и фермерское птицеводство, — говорит эксперт. — Повышающийся интерес к экологически чистым продуктам, органическому и качественному мясу птицы создает отличные возможности для инвестиций в небольшие фермерские хозяйства, а инвестиции в сертификацию, технологии и маркетинг в состоянии привести к высокой рентабельности».

Также инвестиций требует переработка сельхозпродукции, продолжает Тирских. Создание перерабатывающих предприятий для овощей, фруктов и зерна позволят увеличить добавленную стоимость. Это касается и производств по переработке картофеля, ягод и молочной продукции. А вложения в современные технологии существенно повысят качество продукции и ее конкурентоспособность. «Климатические условия края позволяют развивать садоводство, особенно в сегменте ягод, — отмечает эксперт. — Создание плантаций и производство высококачественной продукции могут приносить значительную прибыль». Повысить же эффективность все работы АПК поможет разработка IT-решений для автоматизации процессов, мониторинга урожайности и других технологий. С этой точки зрения так же будут актуальны инвестиции в стартапы с инновационными решениями.

И хотя Алтайский край предлагает множество возможностей для инвестирования в агропромышленный комплекс, необходимо тщательно анализировать текущую ситуацию в каждом сегменте, чтобы избежать вложений в перенасыщенные области и найти ниши с высоким потенциалом роста, предостерегает Тирских. Из наиболее развитых можно выделить такие сектора, как производство традиционных зерновых культур, молочное скотоводство, овощеводство, но это не значит, что они не требуют новых вложений. Несмотря на то что эти сегменты уже достаточно развиты, существуют возможности для повышения эффективности и улучшения качества продукции, что требует дальнейших инвестиций.

Ярослав Кабаков оценивает инвестиционную привлекательность АПК Алтайского края как умеренно высокую. Регион стабильно входит в число лидеров по объему производства сельхозпродукции в России и обладает значительным экспортным потенциалом, особенно в сегменте зерновых и продуктов переработки. Агроклиматические условия, наличие черноземов, развитая транспортная инфраструктура, доступ к рынкам Сибири, Казахстана и Китая делают регион перспективным для вложений, констатирует он.

В то же время присутствуют определенные риски, обращает внимание аналитик. Край относится к зоне рискованного земледелия, наблюдается устаревание сельхозтехники и инфраструктуры, недостаток оросительных систем, высокие логистические издержки, дефицит квалифицированных кадров и относительно низкий уровень технологичности в ряде отраслей. Это требует дополнительных инвестиций в инновации, мелиорацию и модернизацию.

Региональную систему государственной поддержки Кабаков называет одной из сильных сторон инвестиционного климата Алтайского края. «Здесь действуют налоговые льготы, предоставляются субсидии на проценты по кредитам, осуществляется помощь в подборе земельных участков, ведется активное взаимодействие с федеральными программами, — перечисляет он. — Для экспортеров тоже предусмотрены специальные меры содействия». В то же время сохраняются бюрократические барьеры и необходимость прохождения сложных процедур для получения поддержки. Таким образом, в целом при правильной стратегии и учете региональной специфики, регион представляет собой благоприятную зону для инвестиций в АПК, особенно в те сегменты, которые нуждаются в технологическом обновлении, развитии логистики и повышении добавленной стоимости сельхозпродукции, делает вывод эксперт.

Расходы регионального бюджета на сельское хозяйство в 2023 году составили порядка 2,2% валовой продукции сельского хозяйства, что более чем в 1,5 раза ниже среднероссийского показателя, информирует Татьяна Тирских, поясняя, что бюджетная поддержка в валовом выпуске сельхозпродукции находится на низком уровне. Однако на 1 руб. вложенных бюджетных средств в 2023 году пришлось 46,1 руб. валовой продукции сельского хозяйства региона, что в 1,8 раза выше среднего значения по стране. Судя по данным показателям, региональная поддержка находится на умеренном уровне, признает она.

На 2025 год Алтайскому краю предусмотрена господдержка в размере 3,5 млрд руб., это 2,1% всех средств господдержки, знает аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. По состоянию на 10 июля 57,5% этого объема уже освоено, что относительно неплохо (средний показатель по России — 48,32%). Хотя в зависимости от направления программ господдержки успехи различны. «Так, субсидии на поддержку сельского хозяйства освоены в Алтайском крае на 82,6%, с другой стороны, чрезвычайно актуальные сейчас выплаты на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий АПК предусмотрены в размере всего 463,1 млн руб., и из этих средств по состоянию на 10 июля еще ничего не освоено», — отмечает эксперт.